お盆が近づくと、何を持って行くべきかと頭を悩ませる方は多いのではないでしょうか。

お盆は先祖を敬い、家族が集う大切な行事です。

しかし、「お供え物は何が適しているのか」「手土産はどのように選ぶべきか」など、不安を感じることも多いでしょう。

この記事では、お盆に持って行くものについて、基本的なマナーから必需品、手土産の選び方まで、知っておくべきポイントを詳しく解説します。

これを読めば、お盆を心穏やかに迎えるための準備が整います。

お盆に持って行くものの基本

お盆は日本の伝統的な行事であり、祖先を敬い、家族や親戚が集まる大切な時期です。

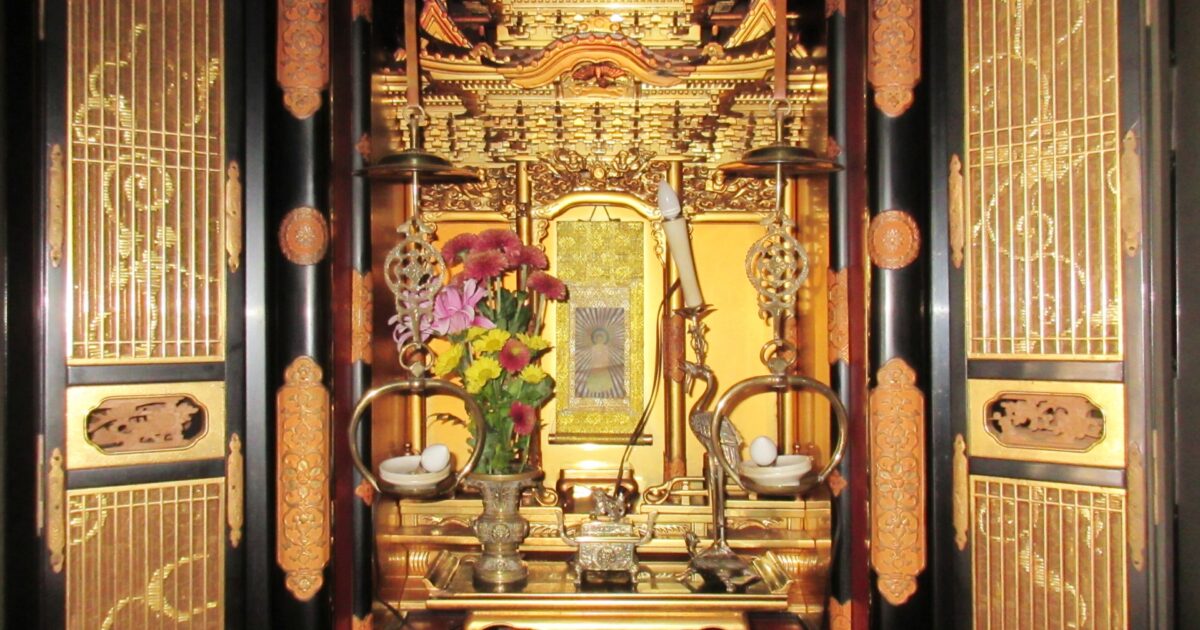

お盆には墓参りをしたり、仏壇にお供えをしたりと、祖先を偲ぶための様々な行事があります。

そんなお盆に参加する際には、基本的なマナーに加え、持参するもの選びも重要です。

お盆の意味と行事

お盆は、通常8月に行われる行事で、祖先の霊を迎え、祈りを捧げる期間です。

もともとは仏教の教えから広まった行事で、家族が集まり、故人を偲ぶ機会として大切にされています。

期間中はお墓参りや仏教の儀式が行われ、多くの家庭でお供え物をし、家族との絆を深めます。

趣旨や時期についてさらに詳しく知りたい場合は、お盆はいつからいつまでで地域差や由来を分かりやすく整理しています。

趣旨や時期の違いをもっと詳しく知りたい場合は、お盆はいつからいつまでで由来や地域差を分かりやすくまとめています。

お盆の基本的なマナー

お盆にはいくつかの基本的なマナーを心得ておくことが大切です。

まず、お墓参りの際には清掃を行い、手を合わせてお祈りをします。

また、仏壇へのお供え物はきちんと選び、新鮮な果物や花を用意するのが望ましいです。

| マナー | ポイント |

|---|---|

| お墓参り | 清掃を行い、手を合わせる |

| 仏壇へのお供え | 新鮮な果物や花を選ぶ |

実際の所作や服装のポイントを確認したい場合は、お盆のお墓参りの正しいやり方とマナーが具体的で参考になります。

服装や墓参りの所作について具体例を確認したい方は、お盆のお墓参りの正しいやり方とマナーの記事が実践的なポイントを丁寧に解説しています。

持参するものの選び方

お盆に持参するものは、参加する行事や訪れる場所によって異なります。

まずは仏壇へのお供え物として、新鮮な果物や花を選びましょう。

お墓参りに行く際には、線香やお供えのための小さな花束を持参するのが一般的です。

- 果物:新鮮で季節に合ったものを選ぶ

- 花:仏花としてよく使われる菊や百合など

- 線香:お墓参りに必需品

これらの品物を準備することで、心のこもった供養を行うことができます。

何を持って行ってはいけないか不安なときは、仏壇にお供えしてはいけないものには何があるで避けるべき品を確認しておくと安心です。

どんなものを避けるべきか迷ったときには、仏壇にお供えしてはいけないものには何があるで具体的な注意点を確認しておくと安心です。

お盆に持って行くものの必需品

お盆は日本の伝統的な行事で、先祖を敬い、供養する時期です。この期間には、親戚が集まって法要を行ったり、お墓参りに行ったりします。そうした際に準備しておくべき必需品を確認しておくと、心に余裕を持って行動できます。

法要に必要なお供え物

法要に出席するときには、基本的なお供え物を準備しておく必要があります。一般的には、故人の好きだった食べ物や果物、飲み物を用意することが多いです。

また、仏壇にお供えするための五供(ごくう)を準備することも重要です。五供とは「香」「花」「灯燭」「塗香」「飲食」の五つで、これらは仏壇に供えるべき基本的なものとされています。

お墓参りで必要な持ち物

お墓参りにはいくつかの持ち物を用意すると便利です。以下はそのリストです。

- 掃除道具:ほうきやちりとり、水を入れるバケツなど。

- お花:墓前に供え、お墓を飾るためのお花。

- 供物:故人が好きだった食べ物や果物など。

- 線香とロウソク:お墓参りの基本的な供え物です。

- お墓参り用のお金:賽銭を供えるための小銭。

墓前での手順や魂抜き・供え方のポイントも押さえたい場合は、お墓の魂抜きとお供え物の正しい知識が参考になります。

お供え物の金額の目安

お供え物の金額は、一般的には非常に幅広い選択肢があります。家庭や地域によって異なるかもしれませんが、以下のような金額が目安となることが多いです。

| お供え物の種類 | 金額の目安 |

|---|---|

| 果物の籠 | 3,000円〜5,000円 |

| 菓子折り | 2,000円〜4,000円 |

| 飲み物(酒類など) | 1,500円〜3,000円 |

あまりに高価なものを用意する必要はありませんが、故人やご遺族の気持ちを考えた上で、心を込めて選ぶことが大切です。

ローソク・線香・お花の選び方

ローソクや線香、お花はお盆の供養の際に欠かせないアイテムです。それぞれの選び方に少し気を配ることで、より心のこもった供養ができます。

ローソクは長時間持続するものを選ぶと便利です。線香は無香料のものを選ぶと、香りが苦手な方にも安心して供えられます。

お花は季節の花を選ぶと、見た目にも美しく、お供えした後も香りが楽しめます。ひまわりや百合などは夏らしい雰囲気を演出します。ただし、故人がお好きだった花を選ぶのも一つの心遣いです。

供花の種類や飾り方を知りたい場合は、仏壇に花を供える意味とその方法で宗派別のポイントまで解説されています。

お盆に持って行く手土産の選び方

お盆は家族や親しい人々と過ごす大切な時期であり、訪問の際には心のこもった手土産を持参することが一般的です。

手土産は、受け取る側に喜んでもらえるものを選ぶことがポイントです。

一般的な手土産のアイデア

お盆のお供えや手土産としてよく選ばれる品物には、地元の特産品や季節の果物などがあります。

特に、訪問する地域の名物を選ぶことで、話題が広がることもあります。

具体的なアイデアとしては、以下のようなものがあります。

- 和菓子や洋菓子:特にお盆時期限定のものがあります。

- 季節のフルーツ:新鮮で日持ちするものを選びましょう。

- 地元の特産品:お酒やお茶など、ちょっとした贈り物に最適です。

相手の好みに合わせた手土産

手土産を選ぶ際には、受け取る相手の好みや家族構成を考慮しましょう。

相手が甘いものを控えている場合は、塩気のあるおつまみや、お茶のセットなどが喜ばれます。

| 好み | おすすめの手土産 |

|---|---|

| 甘いものが好き | 和菓子、洋菓子 |

| 健康志向 | ドライフルーツ、ナッツ |

| お酒が好き | 地酒、ビール |

このように、相手のライフスタイルや好みに合わせた手土産を選ぶことで、より喜ばれることでしょう。

日持ちする品物の選定方法

お盆の手土産を選ぶ際には、日持ちする品物を選ぶことも重要です。

特に訪れる先が遠方の場合や、渡すタイミングが遅れる可能性がある場合は、保存がきくものを選ぶようにしましょう。

日持ちする手土産の選び方にはいくつかポイントがあります。

まず、真空パックされている食品や、缶詰め・瓶詰の商品は保存が効きます。

また、乾燥食品や焼き菓子なども比較的長持ちします。

ただし、保存期間が長くても、賞味期限が切れていないかを必ず確認してください。

以上を参考に、大切な人への手土産を選びましょう。

お盆に持って行くもののマナーと注意点

お盆は日本の伝統行事であり、家族や親しい友人と集まる大切な時間です。

この時期には、普段なかなか会えない人たちとの再会を楽しむ方も多いでしょう。

そんなお盆の集まりでは、手土産やお礼の品を持参することがありますが、適切なタイミングや形式がありますので注意しましょう。

手土産を渡すタイミング

手土産を渡す際のタイミングは、非常に重要です。

基本的に、家に到着して挨拶を交わした後、すぐに手土産を渡すのが一般的です。

これは、到着した際に主催者への尊敬と感謝の意を表すためです。

また、他のゲストがいる場合、円滑に進行するためにも早めに渡しましょう。

ただし、場の雰囲気や相手の忙しさを考慮し、適切なタイミングを見計らってください。

初盆など特別な時期の手土産選びについては、初盆に贈るお中元の全てが相場や選び方の参考になります。

初盆など特別な場面での手土産の相場や選び方を確認したいなら、初盆に贈るお中元の全てに実例とマナーがまとまっています。

熨斗(のし)や掛け紙の準備

手土産には熨斗や掛け紙をつけることが礼儀です。

熨斗には「御礼」や「御供」といった言葉を記しますが、場合によっては表書きを変えることもあります。

掛け紙の色やデザインは、贈る相手の好みやその場の雰囲気に合わせると良いでしょう。

以下に、熨斗や掛け紙の一般的な用途と表書きの例を示します。

| 用途 | 表書き |

|---|---|

| 日常のお礼 | 御礼 |

| 供養の品 | 御供 |

熨斗や掛け紙の選び方に迷った際は、お店のスタッフに相談することもおすすめです。

お返しの準備と考え方

お盆での手土産などに対するお返しについては、事前に準備することが求められます。

基本的には、お盆の集まりが終わった後、遅くとも一週間以内にお礼の品を送るのがベストです。

贈る内容は、相手に喜ばれると考えられるものを選びましょう。

お返しを選ぶ際には、以下のステップがあります。

- 相手の好みをリサーチする

- 予算を決める

- 適切な時期に届ける

丁寧な心遣いを伝えることで、今後の関係も良好に保つことができます。

お盆に持って行くもののまとめ

お盆の訪問時に準備するものについて、これまで具体的にご紹介しました。心静かにご先祖様を迎え、家族や親しい人々と過ごす時間は、特別な意味を持ちます。その時間をより充実させるために、必要な持ち物をしっかりと確認しておきましょう。

まずは、基本的な持ち物であるお線香やローソク、菓子や果物などのお供え物を忘れずに準備してください。専門的なお供え物が必要な場合もあるため、訪問先の習慣を事前に確認すると安心です。また、お墓や仏壇の掃除に必要なグッズも揃えておくと良いでしょう。

衣類については、フォーマルで礼儀正しい装いを心掛けることが大切です。暑い時期でもありますので、清潔感を保ちつつ、動きやすい格好を選ぶようにしましょう。また、持ち物だけでなく、訪問する時間帯や当日のスケジュールも事前にしっかりと確認し、余裕を持って行動することで、トラブルを未然に防げます。

準備をしっかり行えば、お盆の訪問がより円滑に進むはずです。大切なのは、ご先祖様との時間を大切にしつつ、家族や周囲の方々と良いコミュニケーションを図ることです。訪問の際の礼儀やマナーを守りながら、良い思い出を作ることができれば、一段と素晴らしいお盆となることでしょう。