初七日は故人を偲ぶ大切な節目のひとつですが、その際に必要となる「お布施」について、どのように準備すればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。

特に、「いくら包むべきか」、「宗派による違い」、「どのタイミングで渡すべきか」など、多くの疑問が浮かぶかもしれません。

この記事では、初七日のお布施に関する基本的な情報からマナーまで、誰でも安心して法要に臨めるよう詳しく解説します。

お布施の相場や宗派ごとの違い、表書きの書き方など、知っておくべきポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

ご家族や故人への誠実な気持ちを込めて、適切な準備を進めていきましょう。

初七日のお布施について理解する

初七日法要は、故人が旅立ってから最初の7日目に行われる法要です。この法要では、お布施をお渡しすることが一般的です。お布施については、金額や渡すタイミング、表書きや裏書きの書き方、渡し方のマナーなど、さまざまな点で注意が必要です。

初七日法要のお布施の相場

初七日のお布施の相場は、地域や寺院によって異なりますが、一般的には1万円から5万円程度が目安とされています。

通常、葬儀や法要の際のお布施は、読経を行う僧侶に感謝の気持ちを表すものです。具体的な金額については、寺院やお坊さんに直接確認することが大切です。

金額の目安や地域差をもう少し具体的に知りたい場合は、初七日のお布施と封筒の基礎知識で封筒の選び方や相場を例示していますので、照らし合わせてみてください。

宗派によるお布施の違い

お布施の金額や形式は、宗派によって異なることがあります。以下のリストで主要な宗派におけるお布施の特徴をまとめます。

- 浄土宗:一般的に比較的多めのお布施を用意することが多いです。

- 日蓮宗:他の宗派と同様に、寺院や僧侶の指示に従うことが推奨されます。

- 臨済宗:お布施額が設定されている場合もありますので、事前に確認が必要です。

- 真言宗:ご先祖様の供養を第一に考え、お布施の額は各家庭の状況に応じます。

宗派によって慣例が異なりますので、わからない場合は、寺院に相談することをおすすめします。

宗派ごとの読経や作法に伴う費用の違いを把握しておくと安心ですので、実例と当日の流れを解説したお寺でお経をあげてもらう費用目安もあわせて確認しておくと便利です。

初七日のお布施はいつ渡すのか

初七日のお布施は、法要を行う日当日に僧侶に直接お渡しすることが一般的です。法要が始まる前にお渡しすることが多く、他の準備が整った段階でのタイミングが良いとされています。

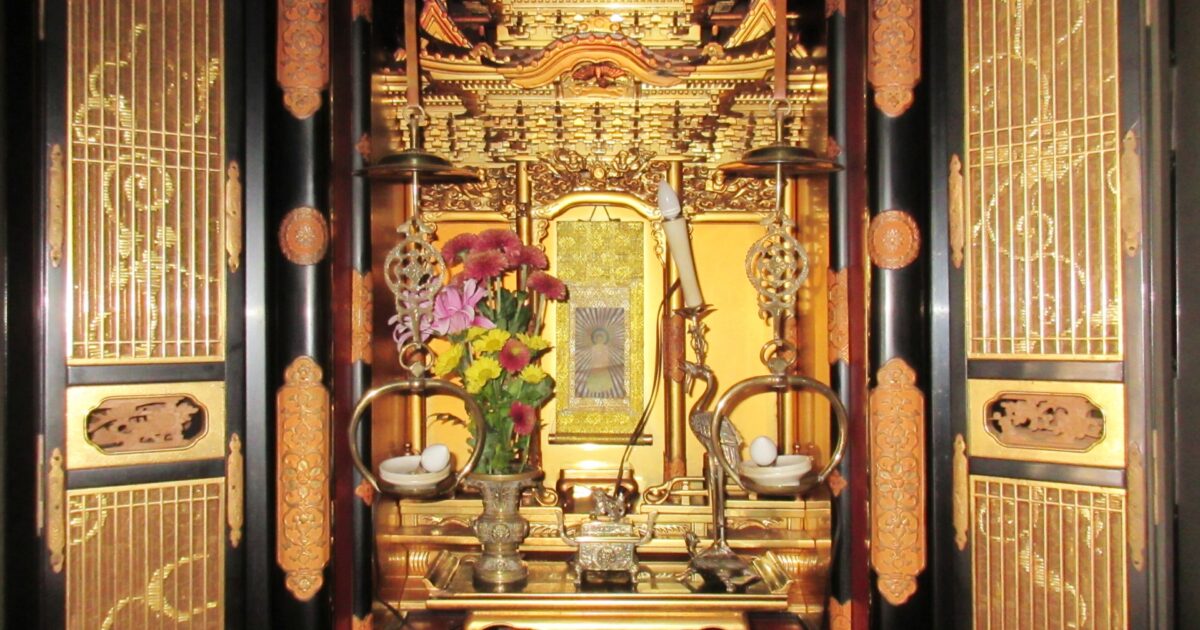

葬儀や法要の前に仏壇や祭壇を整えて準備を整えた後、お布施を渡すタイミングとしては最適です。場合によっては、法要の後に渡されることもありますので、あらかじめ必要な流れを確認しておきましょう。

当日渡すのが一般的ですが、法要後や葬儀後に渡すケースの対応方法については、具体例を交えて解説している葬儀後に香典を渡すマナーを参考にしてください。

お布施の表書きと裏書きの書き方

お布施を渡す際の包みには、表書きと裏書きが必要です。表書きには「御布施」や「初七日御布施」といった言葉を書きます。

裏書きには自分の住所氏名を記入します。この際、楷書で丁寧に書くことが重要です。

以下に表書きと裏書きの書き方を示します。

| 表書き | 御布施、または初七日御布施 |

|---|---|

| 裏書き | 送り主の住所および氏名 |

表書きの選び方や袋の種類によって印象が変わるため、包み方や用途別の袋選びを詳しくまとめたお布施袋の種類と選び方もご覧になると分かりやすいです。

お布施を渡す際のマナー

お布施を渡す際には、感謝の気持ちを込めて丁寧に渡しましょう。お布施を渡す際は、ふくさに包んで持参するのが通例です。少し前にふくさから出し、両手で丁寧に渡します。

僧侶にお渡しする際には「この度はよろしくお願いいたします」といった言葉を添えると、より丁寧な印象になります。周囲の方に失礼のないよう、静かに行動することを心掛けましょう。

ふくさの扱いやスマートな渡し方に不安がある場合は、実践的な手順と写真付き解説が載っている掛け袱紗の魅力と使い方徹底解説を確認すると役立ちます。

初七日法要での流れと準備

初七日法要は、故人の死を悼む節目の一つであり、供養の場として重要です。

この法要は、故人が亡くなってから7日目に行われます。

家族や親しい人々が集まり、故人を偲ぶとともに、故人の安寧を祈ります。

初七日法要の準備の手順

初七日法要を行うための準備は、落ち着いて段取りを進めることが大切です。

まず、日程と場所を決定します。多くの場合、葬儀場や自宅で行われますが、寺院で行うこともあります。

次に、僧侶を手配します。こちらも事前に予約が必要ですので、早めに調整します。

参列者を確認し、案内を送ります。食事やお供物の準備も忘れずに行いましょう。

初七日法要では以下の物品が必要です。

- 位牌と写真

- 線香と香皿

- 供物や花

- 祭壇の設営道具

以上の手順に沿って準備を進めることで、スムーズに法要当日を迎えることが出来ます。

法要当日の流れ

初七日法要当日は、事前に準備した手順に沿って進行します。

法要の開始時間に合わせて参列者を迎えます。

到着次第、故人の写真や位牌の前にお供え物を配置し、お線香をあげます。

続いて、僧侶による読経が行われます。

| 時間帯 | 内容 |

|---|---|

| 開会 | 僧侶の読経開始 |

| 中盤 | 家族代表挨拶・個別の祈りや焼香 |

| 閉会 | 僧侶による閉会の言葉 |

法要終了後には、参列者に軽食やお茶を振る舞うことが一般的です。

お礼の挨拶を述べ、静かに参列者をお見送りしましょう。

故人を想いながら、家族ともども穏やかに過ごすことが大切です。

初七日の意義と習慣を理解する

初七日は、故人が亡くなってから7日目に行われる重要な儀式であり、お別れの日とされています。

この日は、故人の魂が成仏するよう祈りを捧げ、家族や親しい人々が集まり故人の冥福を祈ります。

初七日を通して、家族や友人が悲しみを共有し、前向きに故人を偲ぶ時間を持つことができます。

初七日とは何か

初七日は仏教の習慣に由来する儀式で、故人の死後最初の節目として厳粛に行われます。

この日には、故人が無事にあの世で幸せに過ごせるように祈りを込めた法要が行われます。

初七日は、故人の魂がこの世を離れ、次の段階へ進むための重要な日とされています。

初七日の数え方について

初七日の数え方は、死去した日を1日目とし、そこから7日目の日が初七日となります。

例えば、故人が月曜日に亡くなった場合、翌週の日曜日が初七日にあたります。

以下に具体的な数え方の例を示します。

| 亡くなった日 | 初七日の日 |

|---|---|

| 月曜日 | 翌週の日曜日 |

| 水曜日 | 翌週の火曜日 |

| 金曜日 | 翌週の木曜日 |

初七日までに避けるべきこと

初七日までには、いくつか避けるべきことがあります。

まず、賑やかな宴会やお祝い事は避けるのが一般的です。

故人の死を悼む期間であるため、静かに過ごし、謹慎することが求められます。

次に、家の掃除や模様替えなど、普段の生活の大きな変化は控えた方がよいとされています。

以下に避けるべきことを箇条書きで示します。

- 賑やかな宴会やお祝い事を控える

- 衣装や家の大幅な変化を避ける

- 葬儀と関係のない行事の参加を控える

法要における服装や参列マナー

法要は、故人を偲ぶ大切な儀式ですので、適切な服装と参列マナーを守ることが重要です。

法要における服装は、一般的にはブラックフォーマルが基本となりますが、法要の種類や地域の慣習によっても異なります。

また、法要の際には、服装だけでなく、正しい参列マナーを心がけることが大切です。

初七日法要の服装ガイド

初七日法要は、故人が亡くなってから7日目に行われる法要です。

服装の基本はブラックフォーマルですが、家族主体で比較的リラックスした雰囲気の場合は、平服でも構いません。

ただし、派手な色や柄のある服装は避けましょう。

女性の場合、シンプルなワンピースやアンサンブルに黒もしくはダークカラーのストッキングを合わせるのが一般的です。

男性の場合は黒のスーツに白いシャツ、黒ネクタイが基本です。

| 服装アイテム | 一般的な色 | 注意点 |

|---|---|---|

| スーツ | 黒 | 派手な柄は避ける |

| ネクタイ | 黒 | シンプルなものが望ましい |

| ストッキング | 黒またはダークカラー | 膝丈以上のものを選ぶ |

参列時の挨拶と注意点

法要に参列する際、挨拶も大切なマナーの一部です。

通常、参列者は到着時及び帰る際に遺族に挨拶をします。

挨拶の内容としては、以下を心がけると良いでしょう。

- 「この度はお悔やみ申し上げます」といったお悔やみの言葉を伝える。

- 余計な私語や笑顔を控え、厳かな心持ちで臨む。

- 故人を追憶し、静かに祈りを捧げるように心がける。

また、法要の席での飲食も儀式の一部ですので、静かに礼儀正しくいただきましょう。

特に大事なことは、遺族の立場を尊重し、心からの哀意を表すことです。

初七日のお布施に関する総括

初七日のお布施について学んできた内容をまとめると、この重要な儀式が故人を偲ぶだけでなく、遺族にとっても心の整理につながる大切な機会であることがわかります。

お布施には金額の相場や渡し方、さらに表書きの作法など、知っておくべきポイントがいくつかありました。

これらは地域や宗派によって違いがあるため、前もって確認することが大切です。

また、他の参加者に迷惑をかけないことも重要ですので、常に柔軟な気持ちで臨みましょう。

最も大切なのは、お布施を通じて故人への感謝の気持ちを伝え、また自分自身の心の平静を保つことです。

以上の内容を踏まえて、今後も誠実に初七日を迎えられるよう心がけてください。