神棚や祭事で瓶子(へいし)の扱いに戸惑った経験はありませんか。

正しい選び方や設置方法、日々の手入れを知らないと不安になったり、思わぬ失礼につながることもあります。

本記事では素材ごとの特徴から神棚での配置、実際のお供え手順や蓋の扱い、掃除や長期保管のコツまで実践的にわかりやすく解説します。

さらに歴史や地域差、季節行事に応じた使い分けや割れやすい素材の注意点も具体例で紹介します。

基本を押さえれば普段の扱いに自信が持てますので、続く章で準備と配置方法から順に確認していきましょう。

瓶子の使い方と役割

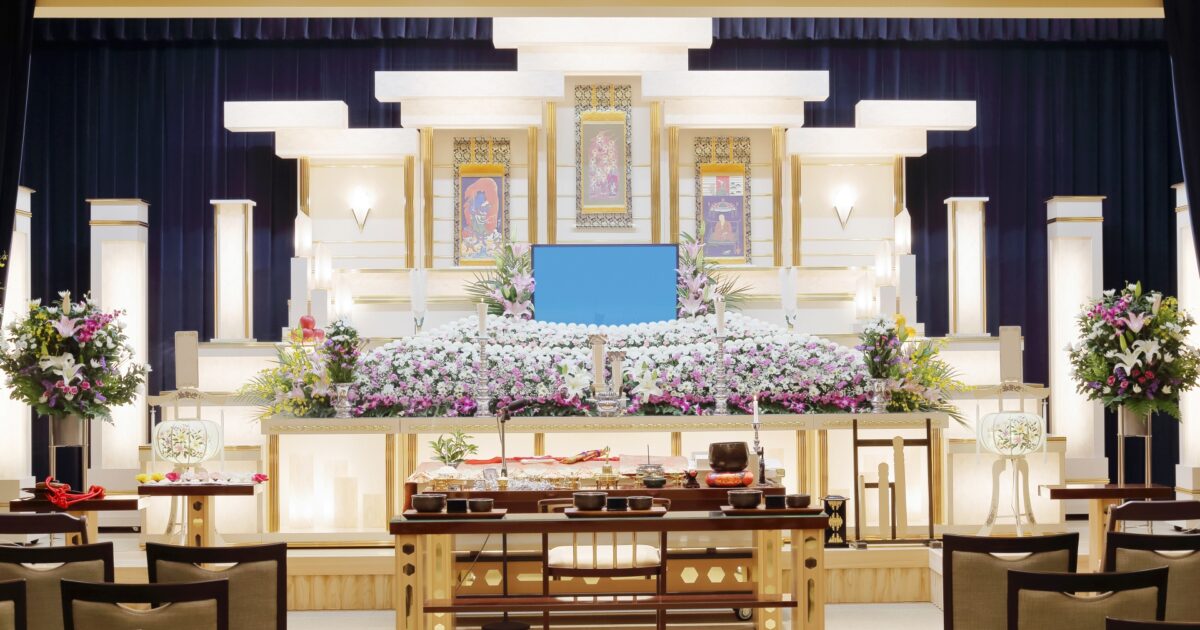

瓶子は神棚や祭礼で用いられる小さな器具で、神様へのお供えや礼拝の際に重要な役割を果たします。

ここでは瓶子の定義から具体的な用途、歴史的背景までをわかりやすく解説いたします。

瓶子(へいし)とは何か?

瓶子とは、神前にお供えするための小さな瓶状の器で、古来より神事に用いられてきました。

材質は木製や陶製、ガラス製などさまざまで、形や大きさも地域や神社によって変わります。

一般にはお酒や水を入れるために使われ、神様への清浄な供物を示す意味合いがあります。

見た目は控えめですが、祭祀における意味は深く、扱い方にも礼儀が求められます。

瓶子の主な役割と用途

瓶子のもっとも基本的な役割はお供え物を安置することで、神様への敬意を形にする器です。

日常の神棚拝礼や祭礼の場で、清浄な水やお神酒を供えるために使われます。

用途は単に供物を入れるだけにとどまらず、場の清浄を象徴する意味合いもあります。

- お神酒用の容器

- 清めの水の供給

- 季節の祓い用の器

また、儀式ごとに使い分けることで、神事の格式や意味合いを明確にすることができます。

瓶子の歴史と文化的背景

瓶子の起源は古代の祭祀器具に遡り、地域の信仰や生活習慣とともに発展してきました。

時代を経て素材や形が変わっても、神前に供物を捧げるという基本的な機能は維持されています。

以下の表は主要な時代区分と、当時の瓶子に関する特徴を簡潔に示したものです。

| 時代 | 特徴 |

|---|---|

| 古代 | 祭祀用の器 木製や土器 |

| 中世 | 仏教や神道の混淆 装飾の発展 |

| 近世以降 | 陶磁器やガラスの採用 形式の簡素化 |

地域ごとに形状や呼称が異なり、民俗学的にも興味深い題材となっています。

現代では工芸品としての価値も見直され、保存や復元の取り組みが進んでいます。

瓶子の準備と配置方法

神棚における瓶子は見た目だけでなく、扱い方や配置で意味合いが変わります。

ここでは選び方から実際の設置、他の神具との調和まで、実務的なポイントをわかりやすく解説します。

瓶子の選び方と材質の違い

瓶子を選ぶ際は材質ごとの特性と、設置場所の環境をまず確認してください。

扱いやすさや見た目、耐久性を考慮しながら選ぶと後の管理が楽になります。

| 材質 | 特徴 |

|---|---|

| 陶器 | 伝統的で温かみがある |

| ガラス | 清潔感が高く中身が見える |

| 金属 | 丈夫で重厚感がある |

| 木製 | 軽くて温かみがある |

陶器は伝統的な印象を与えますが、割れやすいため配置に注意が必要です。

ガラスは中身が見える利点があり、掃除のしやすさでも優れています。

神棚での瓶子の設置ポイント

瓶子は神棚の左右に対で置くのが基本です。

左右の高さと距離を揃えて、全体のバランスを崩さないようにしてください。

本殿に対して正面を向くように設置し、勝手に傾かないように水平を保ちます。

小さな台やトレーを使って高さを整えると見た目が整い、掃除もしやすくなります。

他の神具との調和と配置の工夫

他の神具と合わせる際は色味や素材感の調和を意識してください。

- 左右対称の配置

- 素材の統一感

- 高さの揃え

- 季節の飾りを取り入れる

- 掃除のしやすさを考慮

例えば、神鏡や榊立てとサイズ感を合わせるとまとまりが出ます。

瓶子の安全な取り扱いと配置

瓶子は割れやすい素材が多いので、取扱いは両手で支えて行ってください。

設置場所は直射日光や高温多湿を避け、風の当たらない安定した場所を選びましょう。

地震対策として滑り止めや固定具を用いると転倒を防げます。

清掃や取り替えの際は中の水や酒をこぼさないように注意し、周囲の神具を守ってください。

瓶子を使ったお供えの手順と注意点

瓶子を神前に供える際の基本的な手順と、日常で気を付けたいポイントをわかりやすくまとめます。

お酒や水の扱い方、蓋の有無、置き方や交換タイミングまで、実用的な情報をお伝えします。

お酒や水の入れ方と蓋の扱い

瓶子に入れるものは清めの水か御神酒が一般的です。

容器には満杯にしないのが基本で、八分目程度を目安にするとよいです。

蓋の扱いは地域や神社によって異なりますが、屋内の神棚では蓋をしたまま供えることも多いです。

神職がいる場や正式な儀式の場合は、指示に従い蓋を外して供えることがあります。

| 供え物 | 目安量と蓋の扱い |

|---|---|

| 清めの水 | 八分目程度 蓋をする場合は軽く閉じる |

| 御神酒 | 少量から中量 儀式時は蓋を開ける |

テーブルはあくまで目安ですので、迷ったときは氏神様や神社の案内に従ってください。

お供えする際のマナーと注意点

まず、手を清め、心を落ち着けてから供えるとよいです。

お供えは静かに扱い、神前に向かって丁寧に置いてください。

一度神前に供えたものは勝手に飲んだり、すぐに片付けたりしないよう注意が必要です。

- 手水で手を清める

- 静かに置く

- 使用済みにしない

- 定期的に交換する

飲食用として戻すことは避け、古くなったお供え物は感謝して処分するのが礼儀です。

神社での瓶子のお供え慣習

神社では個人の神棚よりも形式が厳格な場合が多く、地域差も大きく見られます。

多くの神社では左右対称を重んじ、瓶子は左右どちらかに決まった位置に置かれます。

祭礼や神事の際には、神職が御神酒を扱い、氏子や参拝者は指示に従って供えることになります。

初詣や例大祭など特別な行事では、普段と異なる供え方や新しい御神酒を用いる習慣があります。

季節や行事に応じた瓶子の使い分け

季節ごとに使うお供え物を替えると、神様への季節感のある礼拝になります。

新年には新しい御神酒や新穀のものを供える習わしがあり、感謝の意を表します。

収穫祭や祭礼の際は、通常よりやや豪華なお供えをすることが多いです。

梅雨や暑い時期には傷みやすいものを避け、水か加熱殺菌したものを選ぶと安全です。

行事に合わせて瓶子自体を替えたり、白布を掛けるなどの工夫をすると、より整った印象になります。

瓶子の手入れと保管方法

神棚や祭具として使う瓶子は、見た目だけでなく清潔さが信仰の礼儀にもつながります。

ここでは日常の掃除と、長期保管の実務的な注意点をわかりやすく解説します。

瓶子の掃除とメンテナンス

掃除の頻度は使用状況により変わりますが、定期的に中身を替える際に簡単に洗う習慣を付けると安心です。

材質に合わせて扱いを変えることが重要で、ガラスは比較的丈夫ですが陶磁や漆器は衝撃に弱いので注意が必要です。

基本はぬるま湯でのすすぎと、柔らかい布やスポンジでの表面拭きです。

- 柔らかい布

- ぬるま湯

- 中性洗剤少量

- ボトルブラシまたはスポンジ

- 綿棒

詰まった口や細い首の内部は、ボトルブラシや綿棒で汚れを落としてください。

強い洗剤や漂白剤は塗装や素材を痛めることがあるため、極力避けることをおすすめします。

においが気になるときは酢を薄めた水で軽くすすぎ、その後十分に水で流してください。

洗浄後は風通しの良い場所で自然乾燥させ、内部に水滴が残らないことを確認してから戻します。

割れやヒビが見つかった場合は安全のため使用を中止し、新しいものに交換してください。

長期保管時の注意点と方法

長期間使わないときは完全に乾燥させ、湿気や直射日光を避けて保管することが基本です。

保管場所は通気の良い室内の高い棚が理想で、温度変化の少ない場所を選ぶと安心できます。

布で包んで保管すると埃や光から保護できますが、包む素材は通気性のある布にしてください。

乾燥剤を併用すると湿気対策に効果的で、定期的に乾燥剤の状態を確認する習慣を付けるとよいです。

長期間放置した瓶子は、使用前に目視と触診で傷や変色がないかを必ず確認してください。

| 問題 | 対処法 |

|---|---|

| 湿気 | 乾燥剤を入れる 通気の良い場所に保管 |

| カビ | ぬるま湯で洗う 十分に乾燥させる |

| 変色 | 直射日光を避ける 使用頻度を見直す |

| 割れやヒビ | 使用を中止する 新しいものに交換する |

保存中も半年に一度は点検し、問題があれば早めに対処することをおすすめします。

最後に、瓶子は神様へのお供えの器であることを忘れず、丁寧に扱ってください。

瓶子を通じた神様への祈りと信仰

瓶子は単なる器ではなく、祈りを形にする手段として古くから用いられてきました。

祭りや日常の祈りで瓶子を用いることには、感謝や依頼を神様へ確かに届けたいという思いが込められています。

ここでは、瓶子を使うことの信仰的な意味と、地域ごとの使い方の違いについてわかりやすく説明します。

瓶子を使うことによる信仰の意味

瓶子は水や酒を入れて供える道具として、神と人をつなぐ媒介の役割を担います。

供物そのものが神聖視されるわけではなく、心を込めて供える行為そのものに意味があります。

日々の手入れを含めた瓶子の扱いは、丁寧な暮らしと信仰の実践を象徴します。

- 感謝の表現

- 御霊への供物

- 共同体の結びつき

- 日常の祈りのしるし

供える酒や水に特別な意味が付与される場合もあり、季節や行事に合わせて変化します。

瓶子を整え、清める所作は心を落ち着ける効果もあり、祈りの準備として重要です。

地域による瓶子の使い方の違い

日本各地で瓶子の形や使い方に特徴があり、地域性が色濃く反映されます。

同じ名称でも扱い方や供えるものが異なるため、地方の習慣を学ぶことは地域文化の理解につながります。

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 関東 | 清酒を供える |

| 関西 | 水を供える |

| 東北 | 燗酒の習慣 |

同じ神社でも世代や家ごとに細かな作法が異なることがあるので、地域のしきたりに従うことが望ましいです。

不明な点は氏神様や近隣の神職に相談すると安心であり、地域に根ざした信仰を深めるきっかけになります。

瓶子の使い方と関連するご質問

本章では、瓶子の基本的な使い方からお供えの手順、手入れや配置の注意点まで、日常でよく寄せられる疑問に答える形で分かりやすくまとめました。

初めて扱う方にも配慮しています。

具体的な置き方や水とお酒の扱い方、季節ごとの使い分けなどは、実践的なポイントを交えて解説していますので、日常の神棚管理に役立ててください。

不安があれば専門の神職や販売店に相談することをおすすめします。