親を亡くしたり移住で慣れない土地の供養に戸惑う人は多いでしょう。

沖縄独特の墓文化や儀礼は分かりにくく何をすべきか不安になりますよね。

この記事では歴史的背景から参り方、墓の種類や納骨の作法まで分かりやすく解説します。

破風墓や亀甲墓などの特徴やヒジャイガミやナーチャミーといった風習の意味にも触れます。

伝統を尊重しつつ現代の生活に合わせた対応法や参拝の実践ポイントも紹介します。

まずは歴史と基本のマナーから始めるので、続きで具体的な手順を確認してください。

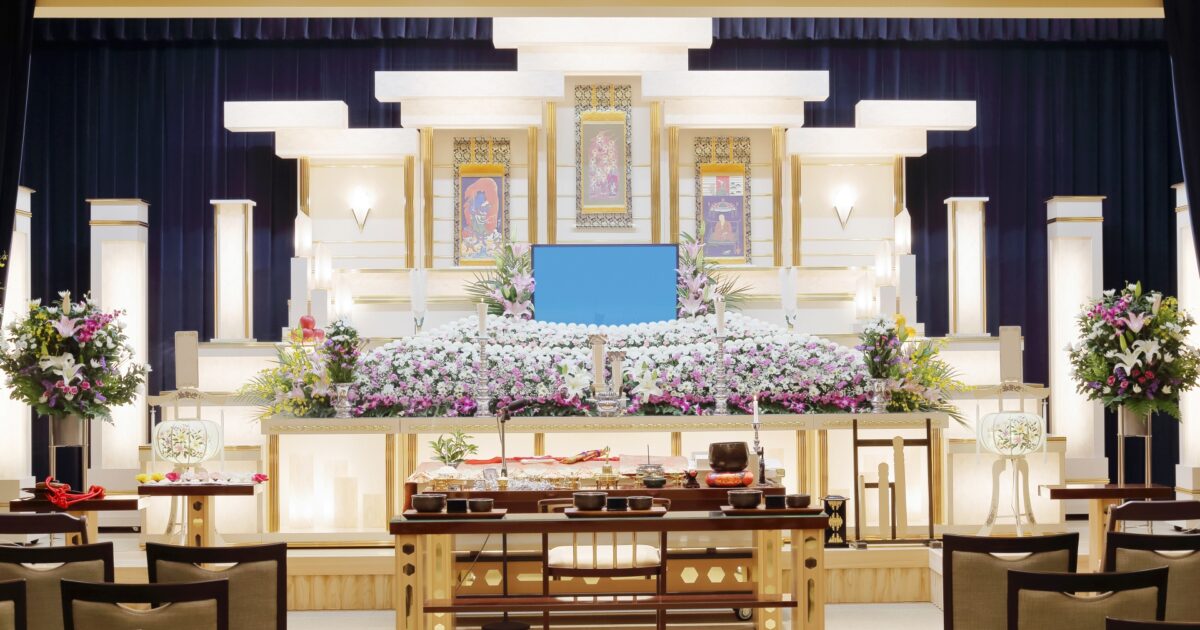

沖縄のお墓のしきたり

沖縄のお墓は、本土とは異なる独自の形式と歴史を持っています。

風土と歴史が混ざり合った背景から、墓は単なる埋葬場所を超えた意味を帯びています。

沖縄のお墓とその歴史的背景

沖縄の墓制は琉球王国時代からの習慣と、仏教や祖霊信仰が融合した結果として形成されました。

中国や日本本土の影響を受けつつも、島の自然環境や共同体のあり方によって独自化が進みました。

家族単位で大きな墓を構え、代々の遺骨を一緒に納める慣習が根付いています。

戦時中の被害や復興の過程も墓の形や位置に影響を与えています。

沖縄の墓地建設における伝統文化

墓地を建てる際は土地の選定から儀礼まで、地域ごとのしきたりが細かく残っています。

海や山との関係を重視した配置や、風水に近い考え方が採り入れられることがあります。

- 家制度を基にした共同墓の設置

- 自然石や珊瑚石の使用

- 故人の位牌や遺品を祀るためのスペース

- 祭祀のための広場や拝所の併設

こうした伝統は地域社会の結びつきと密接に結びついており、単なる建築行為ではない点が特徴です。

沖縄のお墓が大きい理由

沖縄のお墓が大きいのは、家族や一族の遺骨をまとめて納める慣習があるためです。

世代を越えて共有する場所として設計されるので、納骨室や参拝スペースが広く取られます。

また、祭祀や年中行事で多くの人が訪れるため、拝所や足場を確保する必要があるからです。

石材や装飾に手間をかけることで、故人への敬意や家の格式を示す役割も果たしています。

沖縄特有の墓地デザインとは

沖縄には外観や構造で他と一線を画す墓のタイプがいくつかあります。

地域ごとの呼び名や細部の造作に違いはありますが、共通しているのは機能性と儀礼性の両立です。

| デザイン | 主な要素 |

|---|---|

| 破風墓 | 瓦屋根 正面の庇 |

| 亀甲墓 | 甲羅を模した形 家名の刻印 |

| 家墓 | 一族用スペース 納骨室付き |

これらのデザインは、風雨に耐える工夫や祭礼を行うための構造が反映されています。

見た目の大きさだけでなく、内部の構造や導線にも長年の知恵が込められていると言えます。

沖縄のお墓参りに関する独自のしきたり

沖縄のお墓参りは本土と異なる独自の習慣や雰囲気を持っており、家族や地域の絆を強める重要な機会となっています。

先祖を敬う心が日常に溶け込んでおり、祭祀や季節の行事と結びついた参拝が多いです。

お墓参りの際の注意点

沖縄の墓地は公共の場であると同時に生活の延長でもあるため、まずは現地の雰囲気に配慮することが大切です。

服装は派手すぎない、清潔な格好を心がけてください。

線香や花をお供えする習慣が一般的ですが、風の強い日には火の管理に特に注意してください。

墓石を清める際は、力を入れすぎず、細かい部分は手で丁寧に扱うとよいです。

- 服装は清潔感を重視

- 線香の火は管理

- 墓石の清掃は丁寧に

- 写真撮影は周囲に配慮

訪問前に親族や地域の慣習を確認しておくと、予期せぬ失礼を避けられます。

沖縄のヒジャイガミへの祈願

ヒジャイガミは沖縄の民間信仰に根差した霊的存在で、祈願の対象となることがあります。

墓前でヒジャイガミに対して祈る際は、言葉をかける順序やタイミングに地域差があります。

多くの場合、先に先祖に感謝を伝え、その後でヒジャイガミに日常の安寧や子孫の繁栄を願う流れです。

具体的な祈り方を知らない場合は、年長者の所作を真似するか、丁寧に尋ねるのがよいでしょう。

ヒジャイガミへの祈願は個人の信仰と共に家族の伝統として受け継がれている面があります。

伝統行事でのお墓参りの重要性

お盆や清明祭など、伝統行事に合わせたお墓参りは先祖とのつながりを再確認する機会です。

これらの行事では、墓地が地域全体の交流の場にもなり、若い世代が年長者から教えを受ける場ともなります。

儀式や献花、食べ物を供える習慣があり、細かな作法が今も重視されています。

行事を通じて家系や土地に根付いた歴史を感じ、地域の結束が深まります。

お墓に行きたくない人の理由

お墓参りを避ける人の理由はさまざまで、宗教観や個人的な感情が影響します。

怖れや不安から足が向かない場合もあり、過去の体験がトラウマとなっていることもあります。

仕事や生活リズムの変化で時間が取れないため、参拝が難しくなるケースも見られます。

また、地域の慣習に馴染めず遠慮してしまう若者もおり、文化の継承が課題になることがあります。

そうした事情に対しては、強制するのではなく対話や柔軟な参加方法の提案が有効です。

沖縄でのお墓参りに参加する年中行事

沖縄では年間を通じてお墓参りを伴う行事が点在しており、地域や家庭によって重視する行事が異なります。

代表的な行事を知っておくと、訪問や参加のタイミングを合わせやすくなります。

| 行事 | 時期 |

|---|---|

| ウークイ | 旧暦八月 |

| 清明祭 | 旧暦三月 |

| お盆 | 旧暦七月 |

| 年始参り | 新年 |

これらの行事に参加することで、先祖供養だけでなく地域の習俗を学ぶ機会にもなります。

初めて参加する場合は、事前に家族や地域の人に手順を尋ねると安心です。

沖縄お墓の種類とその特徴

沖縄の墓は地域性と歴史が色濃く反映された多様な形式が残っています。

各形式は墓地の立地や家族構成、信仰のあり方に合わせて発展してきました。

破風墓の独特なデザイン

破風墓は屋根の破風を模した意匠が特徴で、沖縄本島南部などでよく見られます。

正面に切妻や反りのある石の意匠を配し、家の屋根を思わせる外観に仕上げる点が魅力です。

材料は琉球石灰岩や花崗岩が使われ、長年の風雨に耐える構造で作られます。

外観が大きく見えることから、遠方からでも墓の場所が分かりやすい利点があります。

また、地域の職人技が反映されるため、造形に細かな違いが見られます。

亀甲墓の歴史と意義

亀甲墓は亀の甲羅を思わせる丸みのある石組みが特徴です。

古くから琉球王国時代より続く伝統的な形式で、身分や家系の由来を示す場合もあります。

中央に位牌や遺骨を納めるスペースを持ち、外側の石組みが守りの役割を果たします。

亀は長寿や安泰の象徴であり、亀甲墓にはそうした願いが込められています。

近年では保存修理や文化財としての関心が高まり、保存活動が進んでいます。

家墓の家族構成と伝承

家墓は一族や家系ごとに設けられる共同の墓で、沖縄で最も一般的な形態の一つです。

世代を超えて位牌や遺骨を一箇所で管理し、家の系譜や祭祀の継承を担います。

- 家主の骨壷

- 配偶者の骨壷

- 子や孫の位牌

- 門中の祭祀用具

長男が墓の管理を担う慣習が残る地域もありますが、近年は役割を分担する家庭も増えています。

加えて、分家や養子の扱いなど、家ごとの伝承ルールがそれぞれ存在します。

掘り込み墓の構造と利用状況

掘り込み墓は地面を掘り下げて内部を構築するタイプで、平地や斜面に適しています。

入口を低くとることで風雨の影響を受けにくくし、内部は複数の室に分かれる場合があります。

近年は土地利用の制約から新規の掘り込み墓は減少していますが、既存墓の保存利用は続いています。

内部の湿気対策や換気の工夫が重要で、改修でコンクリートや排水設備を加えることがあります。

地域住民の手入れや自治体の支援で維持されている例も多く見られます。

コンパクト墓の現代的意義

コンパクト墓は都市化や家族形態の変化に対応した小規模な墓です。

少人数世帯や遠方居住の家族にとって、維持管理が容易な点が支持されています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 維持費が安い | 拡張が難しい |

| 管理が簡単 | 伝承の場が縮小 |

| 設置費用が低い | 慣習に合わない場合あり |

近年は永代供養墓や合葬式と組み合わせる動きもあり、供養のあり方が多様化しています。

コンパクト墓は伝統を完全に置き換えるものではなく、選択肢の一つとして定着しつつあります。

沖縄での納骨にまつわるしきたり

沖縄の納骨は、単なる埋葬の手続きではなく、家族や地域のつながりを再確認する大切な儀式です。

地域ごとに細かな違いがあり、先祖敬いの心が色濃く反映されています。

納骨とその儀式の流れ

納骨のタイミングは葬儀の後、四十九日や百箇日などの節目に行われることが多いです。

当日は遺族や近親者が墓地に集まり、僧侶やユタが読経や祈祷を行うことがあります。

地域によっては、遺骨を一時的に家に安置してから納める習慣も残っています。

納骨の一般的な流れを箇条書きで示します。

- 準備と相談

- 墓前での読経と祈り

- 遺骨の納め入れ

- 線香と供物での弔い

- 会食や直会による結び

これらの順序は厳格ではなく、地域や家の決まりで多少前後します。

大切なのは故人を敬い、遺族間で気持ちを共有することです。

遺骨を適切に納める方法

遺骨を納める際は、まず事前に関係者で話し合い、日程や役割を決めておくとスムーズです。

当日はきれいな白布や専用の納骨袋を用意し、手を清めて作業に臨むことが一般的です。

納骨時の注意点を簡潔に整理した表を示します。

| 項目 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 準備 | 安全かつ慎重に納める | 清潔な布手袋を用意 |

| 順序 | 敬意を示す | 読経の合図に従う |

| 記録 | 後世への情報伝達 | 日付と参加者を記録 |

表の内容は地域や宗派で異なりますから、事前に確認することをおすすめします。

納骨の際は、遺骨を扱う人の心持ちも重要で、静かに丁寧に行うことが求められます。

ナーチャミーの儀式とは

ナーチャミーは沖縄の伝統的な霊祭で、祖先の霊を迎え、祈りを捧げる行事です。

地域や家によって呼び方や形式は異なりますが、供物を備え、歌や祈祷を行う点は共通しています。

ナーチャミーの際には、墓地だけでなく家の仏壇や共同墓に参ることもあります。

特に旧暦の節目や新盆の時期に行われ、親族や村の人々が集まって故人を偲びます。

この儀式は単に過去をしのぶためだけでなく、家族の絆を再確認し、未来へつなぐ意味合いも強いです。

沖縄のお墓とそこで行われるしきたりは、先祖を敬い家族や地域の絆を継承する重要な文化です。

独特の墓デザインや儀礼は、歴史と信仰が織り交ざった表現でもあります。

近年は生活様式の変化や都市化に伴い、コンパクト墓や新しい納骨の方法も増え、伝統と現代性の調和が求められている点に注意が必要です。

参拝の際は礼節と地域の慣習を尊重してください。

理解を深めることで、お墓参りは単なる行事を越え、命のつながりを実感する機会となるでしょう。