「菩提寺がわからない」という状況に直面し、不安や戸惑いを感じていませんか。

家族に急な出来事があった際やお墓参りを考えた時に、どの寺院が自分たちの菩提寺なのか分からず困る方は少なくありません。

菩提寺がわからないと、お墓の管理や法要、葬儀の手配などで悩みが生じることもあります。

この記事では、菩提寺がわからない場合の調べ方や対処方法、さらには今後の選択肢や基礎知識について分かりやすく解説します。

今後の不安を解消し、最善の方法を見つけたい方はぜひ本文をご覧ください。

菩提寺がわからない場合の対処方法

菩提寺がわからない場合も、いくつかの方法で手がかりを見つけることができます。

一つひとつの方法を試していくことで、ご先祖様とのつながりやご家族のルーツを知るきっかけにもなります。

ここでは、具体的な調べ方をご紹介します。

家族や親戚に確認してみる

まず最初に、家族や親戚に聞いてみるのがもっとも確実です。

特に年配の親戚やご両親、おじいちゃん・おばあちゃんなどは、昔からのご先祖やお墓がどこにあるか知っていることが多いです。

最近は家族間で宗派やお寺について話す機会が減っていますので、わからない場合は遠慮せずに尋ねてみましょう。

- 法事や帰省時など集まった際に話題にする

- 電話やメールで気軽に聞いてみる

- 古い手紙や記録も参考にする

意外なところから菩提寺の名前や情報が見つかることもあります。

先祖のお墓や関連するお寺を訪ねて調べる

もしお墓の場所がわかっている場合は、実際にお墓やその近くのお寺を訪ねてみましょう。

墓石に彫られている情報や、お寺の住職さんに相談するとご先祖様の記録が残っていることがあります。

お寺との関わりが深い場合は、過去の記録や名簿が保管されていることも多いです。

現地で直接聞くことで、より詳しい情報を得られる可能性があります。

過去の葬儀記録や位牌をチェックする

自宅にある位牌や過去の葬儀で使用された記録・資料を見てみるのもおすすめです。

位牌には戒名や死亡日、菩提寺の名前などが記載されていることが多いです。

| 調べるもの | 得られる情報 |

|---|---|

| 位牌 | 戒名・寺名・没年月日 |

| 葬儀の案内状 | 寺院名・葬儀会場 |

| 法要のお知らせ | 寺院名・法要日時 |

家にある古い書類も、菩提寺を知る手がかりとなる場合があります。

地域の葬儀社に相談する

菩提寺がわからない場合、地元の葬儀社に相談するのも有効な方法です。

葬儀社は地域の寺院とつながりがあることが多く、どこの家庭がどの寺院にお世話になっているか把握している場合もあります。

名前や住所をもとに調べてもらえたり、寺院への橋渡し役になってくれるケースもあります。

また、事情を説明すれば、今後の葬儀や法事についてもアドバイスを受けることができます。

インターネットや寺院サイトで調査する

近年はインターネットを活用して情報を集める方も増えています。

ご家族の宗派や住んでいた地域名、苗字、お墓の所在地から菩提寺を推測できるケースがあります。

市町村の寺院リストや、各寺院が開設している公式サイトで情報が見つかることもあります。

また、寺院情報サイトを利用することで、地域の寺院をまとめて調べることも可能です。

調べた情報をもとに、気になるお寺へ直接問い合わせてみるのもよいでしょう。

菩提寺が見つからない場合の選択肢

ご先祖代々のお墓や仏事に関わる寺院、いわゆる菩提寺がわからない場合でも、慌てずにさまざまな方法を選択できます。

ご家族や親戚との関係性やご自身の希望、ご先祖への想いを大切にしながら、今の状況に合った方法を検討しましょう。

葬儀社に寺院を紹介してもらう

菩提寺が分からない場合、葬儀を依頼する葬儀社に寺院の紹介をお願いすることができます。

葬儀社は地域の寺院と連携している場合が多く、菩提寺を持たない方の相談に慣れているスタッフもいます。

紹介してもらえる寺院は宗旨・宗派や希望する場所を伝えることで、条件に合った寺院を探してくれます。

葬儀社経由で依頼することで、手続きの負担を減らしながらスムーズに葬儀や法要を進めることができます。

- 信頼できる寺院と出会える

- 時間や手間が省ける

- 菩提寺がない人も安心して相談できる

新たに寺院墓地を購入する

菩提寺がわからない場合、新たに寺院墓地を購入してお墓や供養を行う方法があります。

寺院墓地を選ぶときは、立地や施設の充実度、ご住職や僧侶の人柄、納骨堂や永代供養の有無など、さまざまなポイントを比較検討するとよいでしょう。

寺院墓地には宗派ごとに特徴があるため、事前に希望する宗旨宗派を決めておくとスムーズです。

| 項目 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 新たな寺院墓地の購入 | 自分の希望に合った供養ができる | 入檀料や管理費など費用の確認が必要 |

| 立地の選択 | 将来的なお参りのしやすさ | 交通の便や周辺環境を要チェック |

菩提寺以外の寺院に法要を依頼する

ご事情により元の菩提寺が分からない、あるいは連絡できない場合は、ほかの寺院に法要だけをお願いすることもできます。

直接寺院に相談すると、一度きりの読経や法要のみの依頼に応じてくれる場合があります。

ただし、寺院によっては檀家でない方の法要を受け付けていないこともあるため、事前の確認が大切です。

納骨や永代供養など、どのような対応が可能か事前に問い合わせをしてみましょう。

無宗教葬や俗名での葬儀を検討する

これまで菩提寺との付き合いがなかった場合や、宗派にこだわりがない場合は、無宗教葬や俗名(戒名を付けず本名で行う)での葬儀も選択肢の一つです。

無宗教葬では宗教儀式を行わないため、自由な形式で故人を偲ぶことができます。

最近は生前の故人の意向などを大切にし、自由葬や家族葬などを選ぶ方も増えています。

葬儀を無宗教で行う場合は、葬儀社と十分に打ち合わせをして流れや演出を決めるとよいでしょう。

菩提寺の基本知識

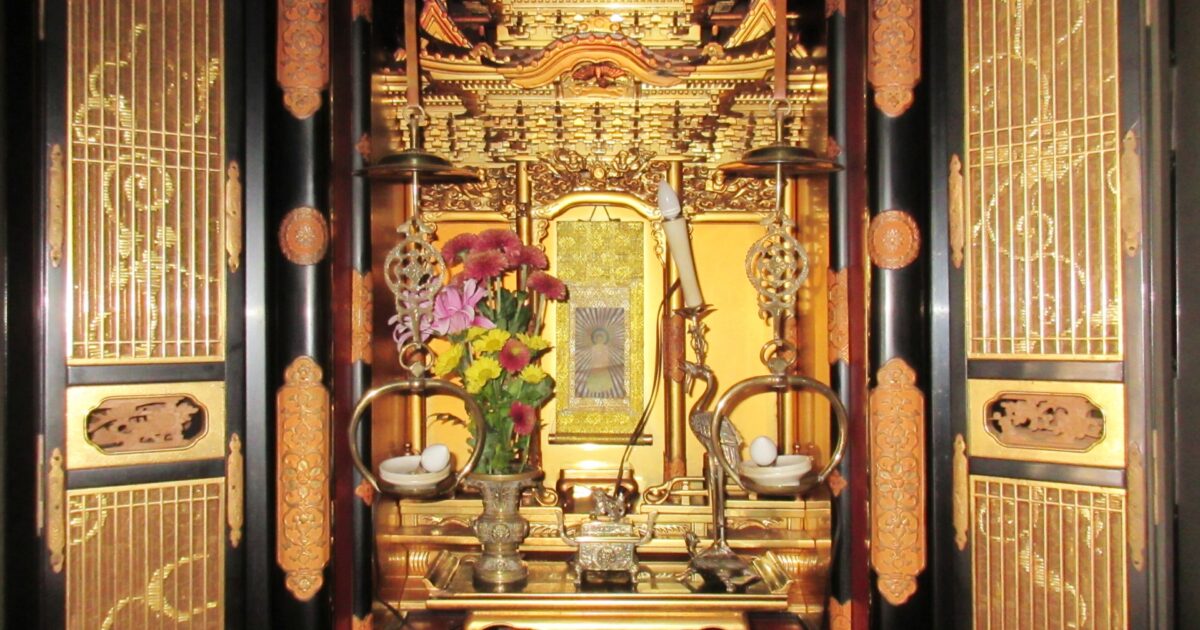

菩提寺とは、先祖代々のお墓があり、特定の家系や家族と深い関わりをもつお寺のことを指します。

日本の多くの家庭にとって、菩提寺は大切な存在となっています。

葬儀や法要を執り行う場としてだけでなく、家族やご先祖さまの供養を続ける役割も担っています。

菩提寺とは何か?その役割と目的

菩提寺は、もともとは家系ごとに定められる信仰の拠点です。

家族の歴史を守るうえで重要な場所であり、ご先祖さまの供養や年回法要、葬儀などの宗教行事が行われます。

また、墓地の管理や宗教的な相談に対しても、お寺は親身に対応してくれます。

- ご先祖さまの供養・法要

- お墓の維持と管理

- 葬儀や仏事のサポート

- 心の支えとしての存在

- 地域や家族との繋がりの場

このように、様々な理由で菩提寺は日本の多くの家庭から信頼されています。

檀家との関係と菩提寺の必要性

檀家とは、あるお寺に属し、そのお寺を信仰・支援している家のことを示します。

檀家になることで、仏事や葬儀、年忌供養などを菩提寺にお願いすることができるようになります。

また、檀家は定期的にお布施や護持会費を納めることで、お寺の運営や維持にも協力しています。

菩提寺と檀家の関係により、お互いに支え合い、安心してご供養を任せることができます。

| 檀家の役目 | 菩提寺の役目 |

|---|---|

| お布施の納付 | 法事・葬儀の執行 |

| お寺の行事へ参加 | 墓地や本堂の管理 |

| 日々の供養 | 宗教的な相談への対応 |

檀家と菩提寺は互いに助け合う関係と言えるでしょう。

菩提寺と檀那寺の違い

菩提寺とよく似た言葉に「檀那寺(だんなでら)」があります。

どちらも家族や個人が信仰し、ご供養や法要をお願いするお寺ですが、呼び方や役割に違いがあることも知っておきましょう。

菩提寺は特に「お墓がある」「家の由緒と関わりが深い」お寺のことを指します。

檀那寺は、檀家制度ができた江戸時代以降、檀家となった家が主として所属するお寺を総称する言葉です。

現代では、日常的には菩提寺のほうが広く使われていますが、地域や宗派、慣習によって呼び方が異なる場合もあります。

菩提寺を持つことのメリットとデメリット

菩提寺とは、先祖代々のお墓があるお寺や、家族が檀家としてご縁を持つ寺院のことです。

近年では「自分の菩提寺がわからない」と悩む方が増えていますが、菩提寺を持つことにはさまざまな利点と注意点があります。

菩提寺を持つメリット

菩提寺を持つことで、先祖供養や法事、お墓管理を手厚くサポートしてもらえる点が大きな魅力です。

供養や法要のたびにお寺選びに悩む必要がなく、相談できるご住職がいることで心の拠り所にもなります。

- 法事や法要をスムーズに行える

- お墓参りの機会に家族や親族が集まりやすい

- 葬儀や年忌法要の際に仏事の知識や段取りをサポートしてくれる

- 葬儀・納骨・法事に関する費用などが明確になっている場合が多い

- 仏教に関する相談事がしやすい

また、檀家としてお寺との関係が築かれていれば、万一の時も落ち着いて行動がとれる安心感があります。

菩提寺を持つデメリット

一方で、菩提寺を持つことによる負担や制約もあります。

| デメリット | 具体例 |

|---|---|

| 経済的な負担 | 年会費・護持会費の納入、法要ごとのお布施が必要 |

| 仏事の日程調整 | 法事などの予定をお寺の都合に合わせなくてはならないことがある |

| お寺との関係性 | 住職や寺院の考え方と合わない場合もある |

| 宗派の制約 | 別の宗派のお寺や納骨堂を利用しづらい |

地域やお寺によって違いはありますが、足並みや考え方をそろえる必要が出てくる場合もあります。

自身や家族のライフスタイル・価値観を踏まえて、菩提寺との付き合い方を考えることが大切です。

菩提寺がわからないことのまとめ

ここまで、菩提寺がわからない場合の調べ方や確認するためのポイントについて解説してきました。

家族や親戚でも知らないケースも珍しくありませんが、一人で悩まず地域の寺院や役所に相談することで解決への糸口が見つかることも多いです。

先祖やお墓に関わることは大切なことであり、気持ちの整理にもつながります。

必要な手続きを進める際や、法要・お墓参りなどの節目で「菩提寺がわからない」と感じたときは、焦らず一つずつ確認していきましょう。

今回紹介した方法を活用し、ご自身やご家族にとって納得のいく答えが見つかることを願っています。