屋敷の拝み時間帯について気になったことはありませんか。

日々の忙しさの中で、正しい時間に拝みを行うことや、神々への敬意の示し方に不安を感じている方も多いはずです。

本記事では、屋敷の拝み時間帯やその意味、各種儀式の流れ、季節行事との関係などをわかりやすく解説し、今日から実践できる具体的な方法をご紹介します。

集合住宅での工夫や、毎日の拝みに込めたい心構えについても触れ、沖縄文化の深いつながりまでしっかりお伝えします。

正しい知識で屋敷と暮らしをより守るために、ぜひ本文をチェックしてください。

屋敷の拝み時間帯とその役割

屋敷の拝みは、日本の伝統的な風習のひとつです。

家や土地の安全、家族の健康や商売繁盛などを願い、日々または定期的に神々へ感謝やお願いを伝えます。

拝みの時間帯や作法には、それぞれ意味や地域ごとの違いがあります。

屋敷の拝みとは何か

屋敷の拝みとは、自宅や敷地内の神棚、地神さま、屋敷神などに向かって行う祈りや感謝の儀式です。

家を守る神々に対して、日々の無事や繁栄、お祓いを願い、手を合わせたり供え物をしたりします。

この習慣は特に農村部や沖縄、鹿児島など、地域によって今も色濃く残っています。

屋敷の拝みは季節の節目や新年、建物の新築時など、特別な日にも行われることが多いです。

屋敷の神々の役割

屋敷を守る神々には、それぞれ異なる役割があります。

- 屋敷神(やしきがみ):家全体を守護し、住人や家族の健康と安全を見守ります。

- 地神(じがみ):土地や地面を司る神で、地震や災害から屋敷を守ります。

- 祖霊神(それいじん):その家に繋がる先祖の霊をお祀りし、子孫の繁栄を願います。

これらの神々は、それぞれに異なる場所や方法で祀られている場合があります。

家内の平穏や五穀豊穣、厄除けのために、日々の拝みが捧げられています。

拝みの重要性と目的

屋敷の拝みは、単なる習慣にとどまらず、家族の団結や心の平穏にも大きく関わっています。

祈りを捧げることで、感謝や初心を忘れず生活する心構えにもつながります。

拝みの主な目的は次の通りです。

| 目的 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 家の安全 | 火災や泥棒などから家を守る願い |

| 健康祈願 | 家族や住人の健康と長寿を祈る |

| 商売繁盛 | 仕事や商売が順調にいくことを願う |

| 厄除け | 災難や不運を遠ざけるためのお祈り |

日常的に手を合わせることで、心も清められ安心感を得られます。

一般的な拝みの時間帯

屋敷の拝みは、地域や家によって多少異なりますが、基本的には日が昇ってから日没までに行うと良いとされています。

最も多いのは朝の時間帯です。

特に朝食前や家族が仕事や学校に出かける前に、家族そろって手を合わせるお家も多く見られます。

夕方や特別な日には、午後の拝みをする地域もあります。

一日の始まりに屋敷神へ感謝を伝えることで、その日一日を安心して過ごせるとされています。

また、特別なお願い事や神事の際には、神主さんや祈祷師などにお願いして、正午や夜間に拝みを捧げる場合もあります。

自宅や地域の習慣に合わせつつ、可能であれば毎日同じ時間帯に行うのが望ましいとされています。

屋敷の拝み時間帯に行う具体的な儀式

屋敷の拝み時間帯は、各神様ごとに適したタイミングや作法が決められています。

それぞれの神様へ拝む際には、伝統的な手順や心構えを守ることが大切です。

ここでは、代表的な神様ごとの具体的な拝み方や流れについて説明します。

ヒヌカン拝みの流れ

ヒヌカンは台所の守り神として知られ、家族の健康と安全を祈る際に拝まれます。

基本的な流れは以下の通りです。

- 清めの儀式として、手を洗い身を整える。

- ヒヌカンが祀られている場所にお供え物(米、塩、水など)を用意する。

- 静かな気持ちで拝み始め、家族の無事や食事への感謝の言葉を述べる。

- 火を扱うときは心を込め、安全を祈る。

- 最後に軽く頭を下げて拝みを終える。

ヒヌカンへの拝みは、朝や食事の支度前が最も良いとされています。

ウヤフジガナシー拝みの手順

ウヤフジガナシーは祖先神で、家系の繁栄や子孫の健康を祈願する際に拝まれます。

主な手順は次の通りです。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

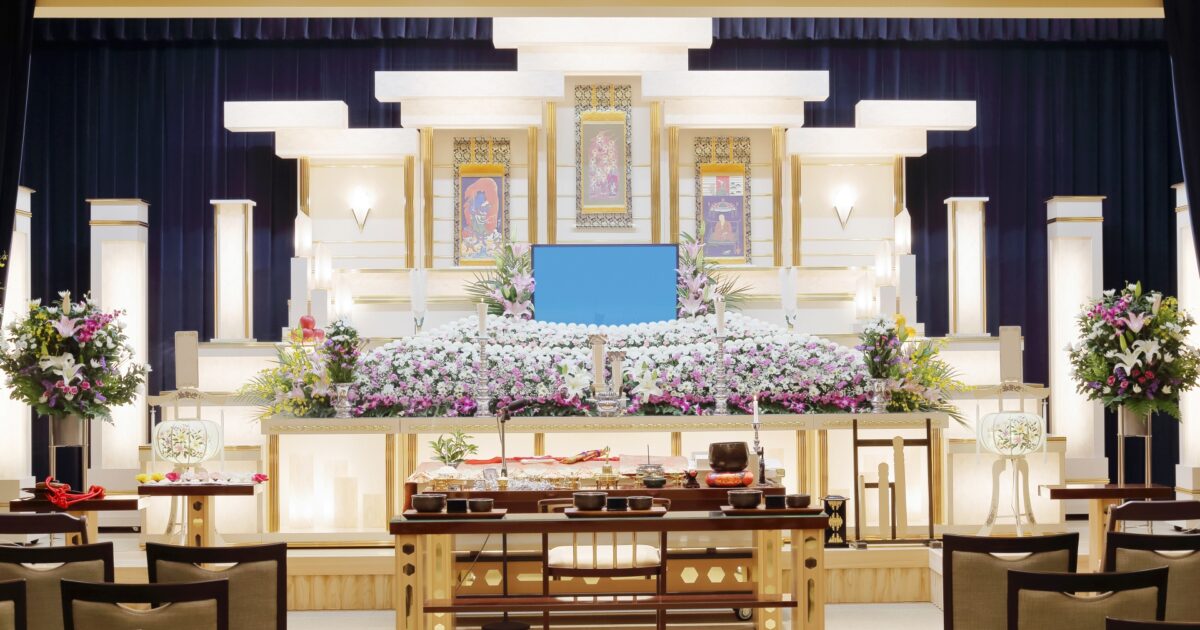

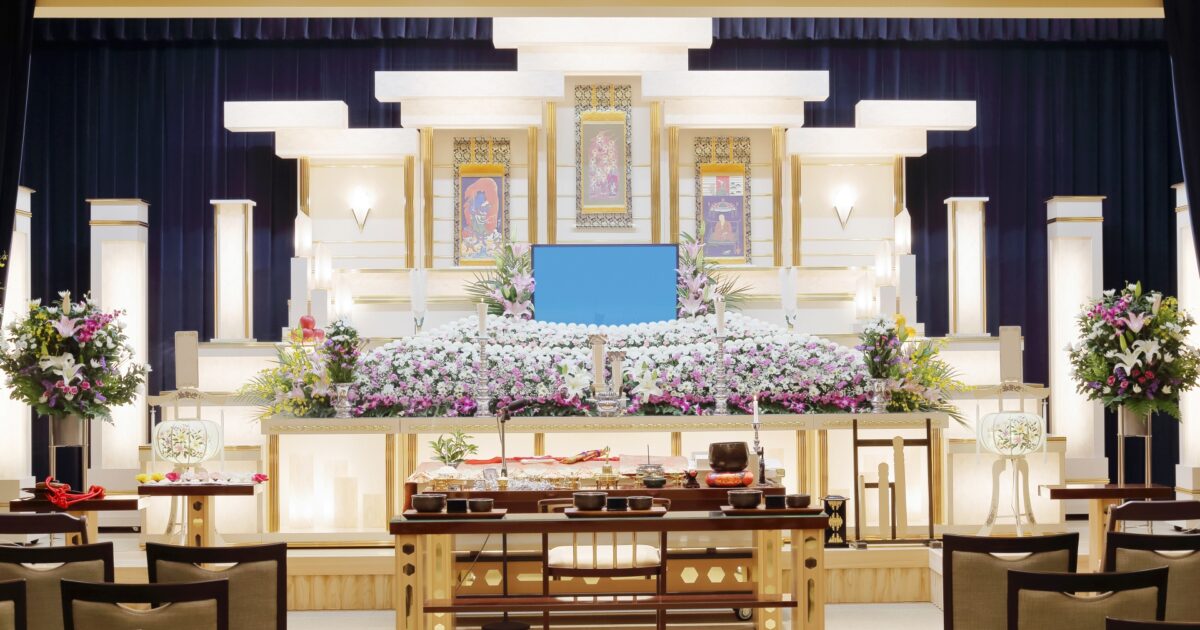

| 1. 祭壇の準備 | 祖先を祀る祭壇や位牌をきれいに整えます。 |

| 2. お供え物 | 旬の果物や米をそなえるのが一般的です。 |

| 3. 清め | 手や口を清めてから祭壇の前に立ちます。 |

| 4. 祈念 | 先祖への感謝や家族の健康祈願を述べます。 |

| 5. 拝礼 | 静かに頭を下げて拝みを締めくくります。 |

ウヤフジガナシーは主に午前中や家族がそろっている時に拝むのが良いとされています。

ユンシヌカミへ拝む方法

ユンシヌカミは水の神様で、住まいの清浄や水の恵みを願うときに祀ります。

まず水場をきれいに掃除し、清潔な容器やコップに新鮮な水を用意します。

用意した水を持ってユンシヌカミの祠や水場に進み、静かに手を合わせます。

その際、「いつも水を与えてくれてありがとうございます」と感謝を伝えるのが一般的です。

願いごとがある場合も、このタイミングで丁寧に言葉にします。

最後に水場に軽く一礼し、残った水は自然に還します。

ジョウヌカミへの敬意を示す方法

ジョウヌカミは屋敷の中心や守護をつかさどる神様として祀られます。

ジョウヌカミ拝みでは、日々の無事や家族の安全を感謝することが重要です。

- 始めに家の中心となる場所を掃除します。

- 次にお供え物として白米や塩を用意します。

- 静かな場所で全員が集まり、一緒に手を合わせて拝みます。

- 普段の暮らしへの感謝や屋敷の繁栄を心で念じます。

- 全員で礼をして拝みを終えます。

ジョウヌカミへの拝みは、特に節目の日や新しいことを始める前に行うのが良いでしょう。

フールヌカミの拝み方

フールヌカミは屋外にある井戸や水場の神様です。

拝み方はまず井戸や水場を掃除し、きれいに整えます。

次に新鮮な水をそそぎ、草花や果物など季節を感じるものを供えます。

フールヌカミの前で手を合わせ、水への感謝や水害からの守りを祈ります。

終わった後はお供え物を下げ、井戸や水場にそっと心を込めて一礼します。

行う時間帯は朝一番や新しい月の初めが良いとされています。

ナカジンヌカミに願う際の作法

ナカジンヌカミは家の中の重要な場所に祀られている神様です。

拝む際には場所を清め、お供え物を整えます。

静かな心で手を合わせ、家族の健康や屋敷の無事についてお祈りします。

感謝の言葉を述べ、願いごとは丁寧に伝えるよう心がけましょう。

最後に静かに一礼し、感謝の気持ちを持って拝みを終えます。

ナカジンヌカミへの拝みは、重要な決断をする前日や、家内安全を願う特別な日に行うのが一般的です。

屋敷の拝み時間帯と季節行事

屋敷での拝みは、その家の伝統や地域行事、家族の都合も踏まえて行われる大切な習慣です。

拝む時間帯や日にちにも意味があり、季節ごとの特別な日には普段とは異なる拝み方や準備が必要となることもあります。

春のお彼岸での拝み方

春のお彼岸は、先祖供養や家族の繁栄を願う大切な時期です。

屋敷での拝みは朝に行うことが一般的で、家族全員がそろってご先祖さまへ感謝の気持ちを伝えます。

春分の日を中心に、前後3日間を含めた7日間が拝みの期間となります。

この期間は、普段よりも念入りに仏壇の掃除やお花の飾り付けを行います。

- 早朝の静かな時間帯に拝む

- お仏壇に新鮮なお花とお供えを用意する

- 家族で般若心経などのお経を唱える

秋のお彼岸に準備するもの

秋のお彼岸も、春と同様にご先祖への感謝を表す時期です。

屋敷での拝みの準備として次のようなものを用意します。

| 準備するもの | 理由 |

|---|---|

| おはぎ | 秋のお彼岸の伝統的なお供え物です |

| 線香・ろうそく | 清らかな心で拝むために火を灯します |

| お仏壇飾り | 季節の花を添えてお仏壇を華やかにします |

| 拝み用のお数珠 | 祈りを込めて手を合わせる際に使います |

秋分の日の午前中から正午くらいまでの時間帯に拝みを行うと、日中の明るさとともに心も晴れやかになります。

旧暦12月24日の特別な拝み

旧暦12月24日は「屋敷祓い」や「年越しの拝み」とも呼ばれ、一年の厄払いと新しい年の無病息災を願う行事です。

家族そろって、夕方から夜にかけて拝むことが多いです。

この日は特別に神棚や家の隅々まで清め、清酒や米、塩などをお供えします。

家によっては特別な御札やお守りを新しく迎えることもあります。

寒い時期の夜の拝みですが、家族の団らんとともに厳かな気持ちで一年を締めくくります。

拝みの時間帯を選ぶ理由

屋敷の拝みの時間帯には、いくつか理由があります。

- 朝の時間帯は一日の始まりで清浄な気が漂い、心を落ち着けやすい

- 午前中は家族が集まりやすく、ご先祖さまへの祈りを分かち合える

- 夕方や夜は、一日の終わりに感謝や反省の気持ちを込めやすい

- 季節や行事に合わせて最適な時間帯を選ぶことで、より深い意味を持たせられる

地域や家のしきたりによっても違いがありますが、拝みの時間を大切にすることで家族やご先祖との絆が深まります。

集合住宅での屋敷の拝みの工夫

集合住宅に住んでいると、屋敷の拝みを実践する際に戸建てのような広いスペースや専用の神棚を設けることが難しい場合があります。

しかし、限られた空間でも家族の健康や安全を願う拝みは大切にしたいものです。

住まいの形態に合わせて、伝統を守りながらも無理なく続けられる工夫について考えてみましょう。

戸柱の神に拝む方法

戸柱の神様は、家の出入り口や家族を守る存在として古くから拝まれてきました。

集合住宅の場合、玄関スペースが限られているため、戸柱の神様を祀る位置を工夫することが大切です。

| 拝む場所 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 玄関の靴箱の上 | 家の出入口付近で拝みやすい | 掃除をこまめに行う |

| 玄関脇の壁 | 神棚や写真立てで代用しやすい | 転倒しないように固定する |

| 部屋の入口付近 | 静かに拝める空間を確保しやすい | 人の導線を妨げない位置にする |

身近なスペースでも心を込めて拝むことが大切です。

小さなお供えや、朝晩のあいさつ感覚で日々の拝みを取り入れるとよいでしょう。

火の神様をどこで祀るか

火の神様は台所やキッチンで祀られることが一般的ですが、集合住宅では場所が限られるため工夫が求められます。

- ガスコンロやIH近くに小さな神棚を設置する

- 日常的に利用する棚や作業台の一角を拝み場所にする

- 火の神様用のお札や小さな飾りを目立たない場所に置く

火を扱う場所以外に小さなスペースを設けても、家族の無事を願う心があれば問題ありません。

家族の食事や健康に感謝する気持ちで、毎日のやり取りに拝みを取り入れてみましょう。

集合住宅特有の拝み場所選び

集合住宅では音や煙が気になるため、静かに落ち着いて拝める場所選びが大切です。

また、火や線香の使用が制限されることもあるので安全面にも注意が必要です。

このような点をふまえ、快適に拝みを行うためのポイントを次にまとめます。

- 住宅の決まりを確認し、拝みで使う道具の使用可否を調べる

- 風通しがよく、家族が集まりやすいスペースを選ぶ

- 換気扇や窓の近くで静かに拝むようにする

- 周囲への配慮として音や香りを控えめにする

集合住宅の中でも、家族だけの静かな時間を大切にしながら、拝みの習慣を長く続けていけるとよいですね。

屋敷を守るための日々の拝みの心得

屋敷を守るためには、毎日の拝みがとても大切です。

伝統を受け継ぎながら、家族みんなの心が穏やかになる時間を大切にしましょう。

拝むことで屋敷に住む人々の安全や健康、繁栄を祈ることができます。

毎日のヒヌカンへの日常拝み

ヒヌカンとは、キッチンや台所・屋敷内の火の神様を指し、毎日お供え物をして拝む習慣があります。

拝みの時間帯としては朝が一般的ですが、家族の都合に合わせてできるだけ同じ時間に拝むよう心がけましょう。

拝む際の基本的な流れを以下にまとめます。

- 毎朝、キッチンや火の神様の場所を綺麗に掃除する

- ご飯やお水、お茶、お塩などをお供えする

- 手を合わせて感謝の気持ちや家族の無事を祈る

- お供え物は必ず下げてから片付ける

小さなことからでも毎日の積み重ねが大切です。

御仏前を大切にする心構え

屋敷には御仏前(ごぶつぜん)や祖先の御霊を祀るスペースも欠かせません。

お参りの際は、手や口を清めてから拝みます。

家族の行事や特別な時だけでなく、普段から気持ちを込めてお参りしましょう。

| 拝みのタイミング | ポイント |

|---|---|

| 毎朝の拝み | 一日の始まりに感謝を伝える |

| 特別な日(命日など) | 祖先を偲び、家族の幸せを願う |

| 困った時や祈願したい時 | 気持ちを込めて祈ることが大事 |

拝みを通して心が落ち着き、家族のつながりも深まります。

無理なくできる範囲で続けていきましょう。

屋敷の拝み時間帯と沖縄文化の深いつながり

屋敷の拝みは、沖縄の伝統的な暮らしや行事に欠かせない、大切な風習です。

この拝みを行う時間帯にも、沖縄ならではの文化的背景が色濃く反映されています。

多くの場合、屋敷の拝みは朝の時間帯に実施されることが一般的です。

それは新しい一日のはじまりに、家族や屋敷を守ってくれる祖先や神々へ感謝と祈りを捧げるという意味合いが込められているためです。

沖縄では、日の出から午前中の早い時間帯が神聖なひとときと考えられており、物事の始めや祈りごとにとても相応しいタイミングとされています。

こうした拝みの流れは、古くから続く祖先崇拝の精神や自然と調和する暮らし方に根ざしています。

また、家ごとに伝わるしきたりや方位など、その土地特有のルールも存在し、同じ「屋敷の拝み」でも各家庭ごとに時間や方法に微妙な違いがあります。

このように、屋敷の拝み時間帯は単なる儀式の枠を超え、沖縄の人々の心や暮らし方に深く息づいています。

伝統を守りながら、今も多くの家庭で受け継がれているのです。