沖縄でのお墓参りを控え、独特の風習や門中墓の規模、拝み方の違いに戸惑っていませんか。

いつ参るべきか、シーミーや旧盆の習わし、ヒジャイヌガミ様への挨拶や持ち物など、具体的な準備や作法が分からず不安になる方は多いです。

この記事では沖縄のお墓の特徴や風葬文化の影響、伝統的なお供え物、清明祭や納骨の流れまで、初めての方にも分かりやすく整理してお伝えします。

ルールや他家のお墓に触れない理由などの注意点も解説するので、マナーを守りつつ家族の絆を感じられる参拝が目指せます。

まずは基本の準備と当日の流れからチェックして、安心して故人を供養できる一歩を踏み出しましょう。

沖縄のお墓参りの重要性と伝統

沖縄ではお墓参りが日常生活と深く結びついており、先祖を敬う心が生活文化の中心にあります。

島特有の歴史や宗教観が混ざり合い、墓地は単なる死者の場所ではなく、家族や地域の絆を確認する場にもなっています。

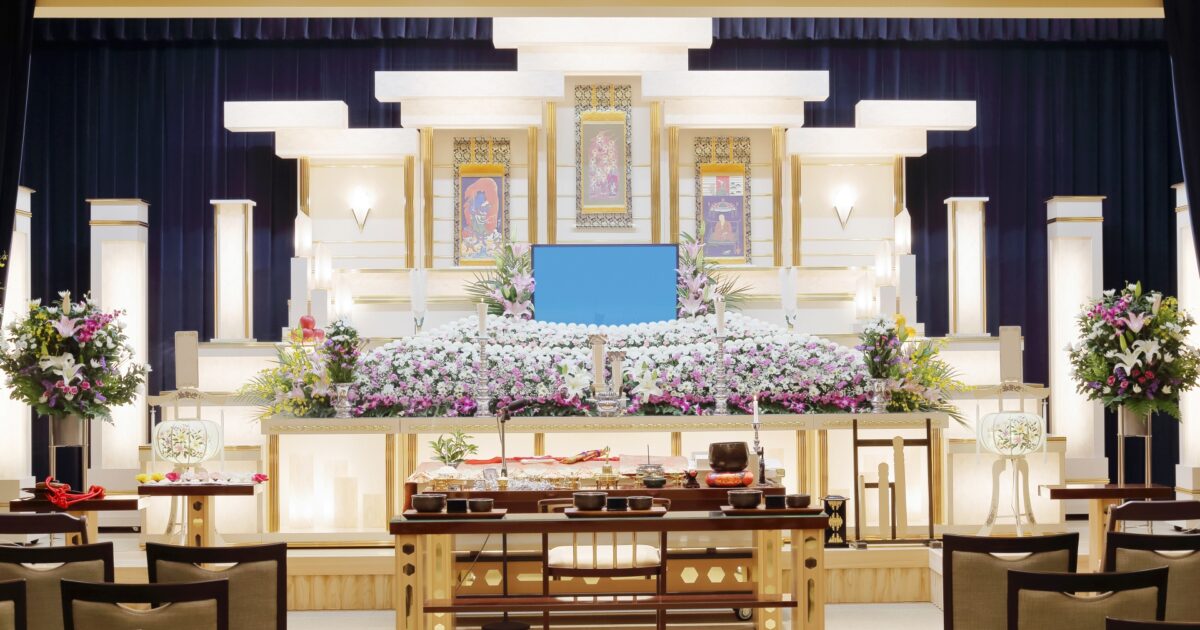

沖縄のお墓の特徴

沖縄のお墓は本土のものと見た目や構造が異なる点が多く、訪れるだけで地域性を感じられます。

石積みや上屋型の納骨室が多く、地面に埋める埋葬よりも上方に置く造りが一般的です。

- 亀甲墓

- 門中墓

- 上屋型の納骨

- 拝所の配置

拝所が手前に設けられ、そこで線香や供物を捧げる習慣が明確に残っています。

沖縄での風葬文化の影響

かつての風葬や自然葬の習慣が、現在の墓の設計や供養方法に影響を与えてきました。

湿潤で台風の多い気候を背景に、遺骨を保護し、風雨から守るための工夫が積み重なっています。

また、死と生の境界を明確にする考え方が残り、墓参りを通じてその境を整える役割が期待されます。

門中墓とその役割

門中墓は同じ姓や血縁を共有する集団が共同で管理する墓で、地域社会の結束を象徴します。

管理や清掃、年中行事の取り仕切りは門中が担い、葬祭の段取りもこの単位で行われる場合が多いです。

このため門中墓は家族の歴史を刻む場であり、系譜や過去の出来事を伝える記憶装置の役割も果たしています。

お墓のサイズと気候への適応

沖縄のお墓は家族や門中の規模に合わせて大きさが決まり、将来の収容を見越した設計がなされます。

さらに台風や潮風への耐久性を考慮して、石材の選定や基礎の作り方に工夫が凝らされています。

通風や排水を意識した構造にすることで、湿気対策や風害軽減を図ることが可能です。

| 墓のタイプ | 気候適応特徴 |

|---|---|

| 亀甲墓 | 雨を流す形状 |

| 門中墓 | 大規模な収容空間 |

| 上屋型納骨 | 湿気を避ける構造 |

これらの工夫は見た目だけでなく、長期的な遺骨保存や礼拝のしやすさにも寄与します。

沖縄のお墓参りで必要な準備とアイテム

沖縄独特の風習を踏まえた準備をしておくと、当日の流れがスムーズになります。

季節や行事によって用意するものが変わるため、事前確認をおすすめします。

伝統的なお供え物の準備

お供え物は故人やご先祖への感謝を表すもので、地域ごとの違いが色濃く残っています。

| 種類 | 具体例 |

|---|---|

| 食べ物 | ご飯 豚肉料理 サーターアンダギー |

| 飲み物 | 水 お茶 泡盛少量 |

| 花と線香 | 菊や季節の花 線香一束 |

表は地域による代表例であり、家ごとに守られてきた準備がある点にご留意ください。

お墓参りに必要なアイテム

基本的な持ち物をそろえておけば、急な対応も可能になります。

- 線香

- ライターまたは火打ち石

- 花束

- タオルや雑巾

- ゴミ袋

- 飲み物

服装は清潔感のあるものが望ましく、歩きやすい靴を選ぶと安心です。

清明祭(シーミー)の持ち物

シーミーは家族が一堂に会して先祖を供養する大切な行事で、準備も丁寧に行います。

持ち物は通常のお墓参りに加えて、持ち寄りの料理や簡易な座布団があると便利です。

食べ物は家族で分け合うことが多いため、取り分け用の皿や箸を用意してください。

屋外で長時間過ごすことがあるため、日よけや雨具、虫よけも忘れないようにしましょう。

お供え物の扱いについては、帰りに持ち帰るか墓前で処理するか、事前に親族で取り決めておくと混乱が少なくなります。

沖縄のお墓参りの流れと作法

沖縄のお墓参りは家族や先祖とのつながりを確かめる大切な時間です。

地域ごとに細かな作法の違いがありますが、基本的な流れと心構えを押さえておくと安心です。

ヒジャイヌガミ様への挨拶

ヒジャイヌガミ様は墓前で守りをする神として畏敬の対象になっています。

まず墓前に着いたら軽く手を合わせ、ヒジャイヌガミ様への挨拶をすることが習わしです。

具体的には一礼してから線香に火をつけ、静かに合掌するのが一般的です。

挨拶の言葉は短くて構いませんが、来訪の報告と家庭の無事を祈る気持ちを伝えると良いでしょう。

お墓での個別供養の流れ

個別に供養を行う際は順序を守ると自然で落ち着いた時間になります。

作法を知らない若い世代がいる場合は、年長者が手本を示すことが多いです。

- 掃除

- 線香を立てる

- 水をかける

- 供物を置く

- 合掌

- 報告

掃除は墓石や周囲の雑草を取り除き、敷地を清める意味があります。

線香は墓石の前方に立て、短時間の礼拝を行ってから静かに火を消すのが丁寧です。

供物は地域の習慣に合わせて用意し、食べ物は後で分け合うことが多いです。

ファミリーでの儀式と宴会

沖縄ではお墓参りが家族行事として発展し、儀式の後に宴会を開くのが一般的です。

集落や門中単位で集まるときは役割分担が自然に決まり、準備や片付けもスムーズに進みます。

宴会では先祖への供え物を下げて皆で分け合い、故人を偲ぶ話で場が和みます。

祝儀や差し入れを持参する習慣がある地域もあり、事前に確認しておくと安心です。

会話は故人への思い出を中心に、和やかな雰囲気を大切にしてください。

納骨の手順

納骨は法的な手続きと儀礼の両方を伴うため、事前準備が重要です。

墓地管理者への連絡や必要書類の確認を早めに行うと当日の混乱を防げます。

納骨は宗教者が主導することが多く、家族は指示に従って静かに見守ります。

| 段階 | 主な内容 |

|---|---|

| 事前準備 | 必要書類 手配 |

| 墓地へ連絡 | 日時調整 墓所確認 |

| 納骨当日 | 僧侶手配 礼拝 |

| 事後処理 | 帳簿記録 清掃 |

納骨後は墓前で簡単な読経や手向けを行い、最後に皆で一礼することが多いです。

法的な書類や墓地の規約は地域や管理者で異なるため、早めに確認してください。

沖縄での季節ごとのお墓参り行事

沖縄では季節ごとにお墓参りの習慣が色濃く残っており、家族や地域の結びつきを確認する大切な機会になっています。

晴れの日に限らず、旧暦や太陽暦に基づいた行事が混在しているため、訪れる時期や作法が地域ごとに少しずつ異なります。

ここでは特に重要な旧盆、清明祭(シーミー)、お彼岸の特徴と過ごし方をわかりやすく解説します。

旧盆期間の特徴

旧盆は沖縄で最も盛大に行われる先祖供養の行事で、家族が一堂に会してお墓参りや供宴を行います。

期間は旧暦の7月13日から15日が一般的で、迎えの儀式と送りの儀式を含む三日間の流れが続きます。

初日はウンケーと呼ばれ、家へ先祖の霊を迎え入れるための準備や拝みが行われます。

中日は家族や親戚が集まり、お墓での食事や清掃、供物の交換が活発に行われます。

最終日のウークイは先祖の霊を送り出す日で、賑やかな送りの宴や独特の踊りで締めくくられることが多いです。

地域ごとにエイサーが披露されるなど、宗教的儀礼と民俗芸能が融合しているのが特徴です。

- ウンケー

- ナカビ

- ウークイ

- お墓の清掃

- 親族の会食

清明祭の伝統と実施方法

清明祭は春の訪れを感じさせる行事で、一般的に四月上旬に行われます。

この時期は墓前に季節の食べ物を供え、草むしりや墓石の手入れを念入りにする家族が多いです。

手順としては、まず墓の掃除を行い、続いて供物を並べて拝むという流れが基本になります。

会食は外で行うことが多く、親戚が持ち寄った料理を囲んで先祖を偲びます。

| 供え物 | 意味 |

|---|---|

| 豚肉 果物 菓子 |

感謝と報告 季節の恵みの共有 子どもや霊への喜び |

| 酒 塩 |

清めと敬意 場を整える |

最近では交通や仕事の都合で当日に墓に行けない場合、前後に時間をずらして参る家庭も増えています。

お彼岸の過ごし方

お彼岸は春分と秋分に合わせた期間で、先祖供養と自分自身の心の在り方を見つめ直す時期とされています。

沖縄ではお彼岸にも墓参りをする習慣が根強く、短い期間ながらも多くの家族が墓を訪れます。

お彼岸の基本は墓の掃除と線香や花の供えで、余裕があれば短い拝みを行って心を込めます。

また、長距離で来られない親族がいる場合は、代表者が墓を清めておく役割を担うことが多いです。

お彼岸は地域の集まりや法要に発展することもあり、普段会えない親戚と会話をする良い機会になります。

どの行事でも共通するのは、先祖への感謝の心と家族を大切にする姿勢であり、それが沖縄の暮らしに深く根付いています。

沖縄のお墓参りのルールと注意点

沖縄のお墓参りには、地域ごとの習慣や家ごとのしきたりが色濃く残っています。

単に掃除やお供えをするだけでなく、誰が何をするかという役割分担やタイミングの取り方が重要になります。

ここでは頻度や他家の墓を拝まない理由、そしてやむを得ず参れない場合の対応について分かりやすく解説します。

お墓参りの頻度とタイミング

基本的にはお彼岸や旧盆、命日などの節目に合わせて家族で集まることが多いです。

日常的には月参りを行う家庭もあり、季節や気候を考慮して柔軟に調整されます。

- 旧盆

- 清明祭(シーミー)

- お彼岸

- 命日

- 月参り

早朝や夕方に参ることが多く、暑さや雨の強い季節は時間帯をずらす配慮が一般的です。

他家のお墓を拝まない理由

沖縄では門中や親族のつながりを重視するため、無断で他家の墓に拝むことは控えられています。

これは墓が家族の精神的な領域であり、許可や案内なしに立ち入ることに対する配慮から来ています。

| 理由 | 意味合い |

|---|---|

| 血縁関係 | 同一門中優先 |

| 祭祀の権限 | 当主や指定者の役割 |

| 墓地管理 | 維持と利用のルール |

他家の墓に何かする必要がある場合は、まず関係する家族に連絡し、許可を得てから行動してください。

お墓に行けない人々の条件

病気や高齢で移動が難しい場合は無理をせず、自宅で祈るか代理の供養を依頼することが一般的です。

遠方や海外で暮らしているため当日に参列できない方も多く、その場合は花や供物の発送や代理参拝の利用が増えています。

宗教上や家庭内の習慣で一時的に参拝を控えるケースもあり、地域差や家族間の取り決めを尊重することが大切です。

誰もが参れるとは限らない事情があるため、事前に相談して代替手段を決めておくと安心できます。

沖縄のお墓参りは、先祖を敬う行為であると同時に、家族が集い、記憶をつなぐ大切な時間です。

墓前で交わされる会話や手伝いのやり取りは、世代を超えた学びと絆を生みます。

儀礼や食事を通して伝統が子どもたちに伝わり、地域の文化的アイデンティティが次世代へと受け継がれていくでしょう。

都市化や生活習慣の変化で行事が希薄になりやすい中、意識的に参加し続けることが未来を守る力になります。

お墓参りは単なる習慣ではなく、家族と文化を結ぶ日常の儀礼であると心得ていただければ幸いです。