沖縄の豊かな文化と歴史が反映された仏壇は、多様なお供え物や配置方法が特徴です。

しかし、沖縄独自の風習や、それぞれの宗派による違いをどのように理解し、実践すればよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、沖縄の仏壇における正しいお供えと配置について、必要な知識や、避けるべきタブー、そして沖縄特有の供え物の文化的な意味まで詳しく解説します。

仏壇に敬意を表しつつ、適切にお供えをすることで、心穏やかなひとときを演出しましょう。

さあ、沖縄の仏壇に込められた深い意味と美意識を、一緒に見ていきましょう。

沖縄の仏壇に適したお供え物と配置方法

沖縄の伝統文化において、仏壇は家族や先祖を敬う重要な場所です。

そのため、仏壇を適切に整え、正しいお供え物を揃えることは非常に大切です。

ここでは、仏壇に供える意味や方法、そして沖縄独自の特徴について見ていきましょう。

沖縄仏壇の基本的なお供え物

沖縄の仏壇にお供えする基本的なものとしては、お茶、ごはん、果物、花などがあります。

これらは供養の基本として、多くの家庭で共通に用いられています。

また、水や塩もお供えされることが多く、清めの意味を持っています。

なお、仏壇にお供えしてはいけないものについては、仏壇にお供えしてはいけないものには何がある?で理由と代替案を詳しく解説しています。

仏壇の適切な配置と方角

仏壇の配置には風水的な要素も考慮が必要です。

一般的に、仏壇は南向き、または東向きに配置するのが良いとされています。

これにより、仏壇が明るいエネルギーを受けやすくなります。

- 南向き:太陽の光を最も多く受け入れる配置です。

- 東向き:日が昇る方向で、新しい始まりを象徴します。

神棚との位置関係や左右の配置については、神棚と仏壇の左右配置方法もあわせて確認しておくと安心です。

お供え物の配置における注意点

お供え物を配置する際は、尊重の心を持ちつつ、整然と配置することが重要です。

果物や花は見栄えを良くするため、高さを揃えて配置すると良いでしょう。

また、食品は新鮮なものを選び、腐敗しないように注意が必要です。

| お供え物 | 配置の工夫 |

|---|---|

| 果物 | 季節に応じて選び、高さを合わせる |

| 花 | 色合いを考慮し、左右対称に |

沖縄独自の供え物とその意味

沖縄では、独特な供え物として「シマ」と呼ばれる血行拱(けっこうきょう)や、豚肉の料理が挙げられます。

これらは先祖への感謝と豊かな生活を願う意味が込められています。

また、琉球王朝時代から伝わる伝統的な供物として、大切にされ続けています。

特に旧盆の作法や地域ごとの違いについては、旧盆と沖縄のお盆で仏壇に供えるお供えの方法で具体例を紹介しています。

宗派ごとのお供え物の違い

沖縄では主に浄土真宗や曹洞宗が一般的ですが、宗派によってお供え物に違いがあります。

例えば、浄土真宗では特にお茶や花を大切にします。

一方、曹洞宗では香りが良いものを供えることが重視されることが多いです。

宗派別の飾り方や花の選び方については、曹洞宗の仏壇に供える花の選び方と飾り方で具体的に解説しています。

お供え物を選ぶ際のタブー

お供え物を選ぶ際には、避けるべきタブーがいくつかあります。

中でも、にんにくや香りの強いもの、生ものは避けた方が良いと言われています。

これらは仏壇の神聖さを損なう可能性があるためです。

仏壇の前に立ち、敬意を払って選びましょう。

お供え物を配置する際のポイント

お供え物は感謝や祈りを捧げるための重要な要素です。

その配置や選び方には、伝統や文化に根ざしたルールや意味があります。

お供え物を通じて、故人や神仏との心のつながりを深めることができます。

五供の基本と供え方

五供とは、仏教において仏前に供える五つの供物のことを指します。

具体的には、香、花、灯明、水、食物を用意します。

香は焚くことで空気を清め、花は仏や故人への美を象徴します。

灯明は光を提供し、真理の象徴として供えられます。

水は清浄と潤いを意味し、食物は仏や故人への献上の印となります。

これらを揃え、敬虔な気持ちで供えることが大切です。

五供を含めた全体の飾り付け手順は、仏壇の飾り方で初心者向けに図解付きでまとめています。

お供え物の種類と意味

お供え物には多様な種類があり、それぞれに特別な意味があります。

果物や米、菓子などが一般的です。

- 果物は、収穫の喜びを表し、故人への感謝を示します。

- 米は、生命の源として豊かさを表す象徴です。

- 菓子は甘さを提供し、心を和ませる役割があります。

種類に応じてその意味を理解し、意味を込めて選ぶことが大切です。

伝統的な沖縄の供え物

沖縄には独自の習慣があり、その供え物にも特色があります。

沖縄では重箱に盛り付けられた特別料理や、泡盛が供えられます。

| 供え物 | 意味 |

|---|---|

| 重箱料理 | 文化の継承と感謝 |

| 泡盛 | 祖先への敬意と交流 |

これらは沖縄の歴史と文化、そして自然への感謝を象徴しています。

近年の人気の供え物

近年では、伝統に加え、モダンな供え物も人気を集めています。

季節の花やフルーツのアレンジ、個性的なデザインの菓子など、多様化が進んでいます。

特に手作りの物や、個性を感じる供え物が珍重されています。

これにより供える人の思いがより一層に表現されるようになりました。

沖縄仏壇の選び方と設置場所の決め方

沖縄の文化において、仏壇は非常に重要な存在です。家族や先祖を敬うシンボルとして、多くの家庭に設置されています。この記事では、沖縄仏壇の特徴や設置に関するポイントを詳しく解説します。

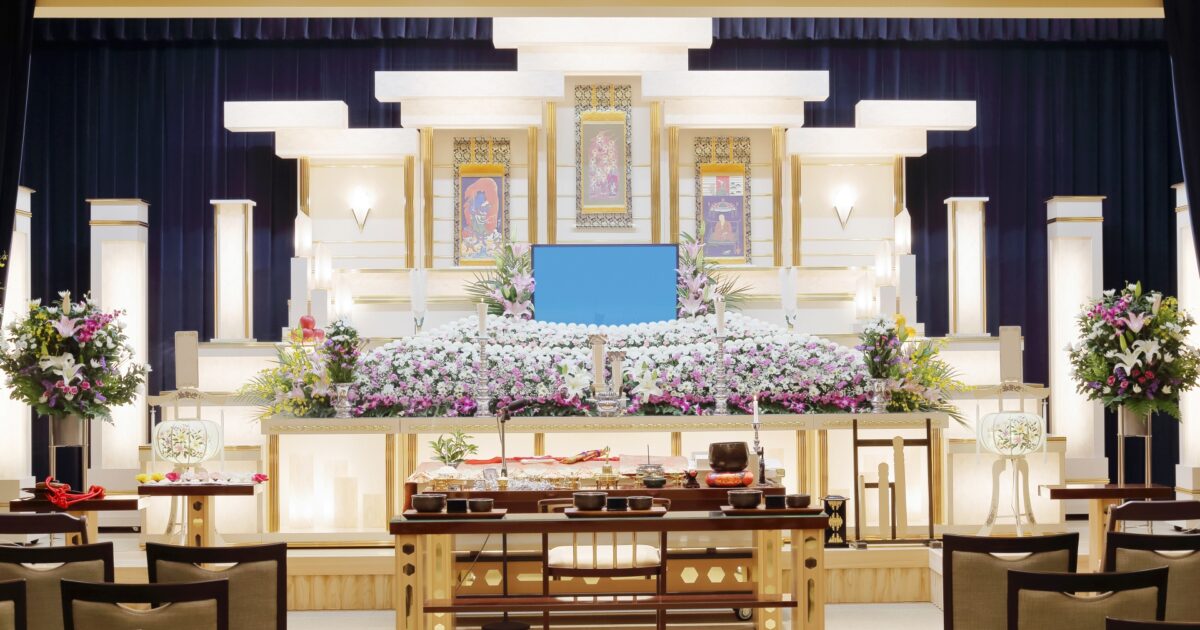

沖縄仏壇の特徴と選び方

沖縄仏壇は、壮麗で色鮮やかなデザインが特徴的です。特に、琉球漆器や螺鈿細工が施された美しい装飾が多く見受けられます。また、伝統的な沖縄の文化を反映したデザインが好まれます。

仏壇を選ぶ際には、家庭のライフスタイルや宗派に合わせて選ぶことが大切です。沖縄には、沖縄独自の仏壇メーカーも多くあり、それぞれのメーカースタイルや仕上げを比較することができます。

次に考慮すべき点は、素材です。一般的には、木製が多く使用されますが、防虫処理や耐久性にも注意して選ぶと良いでしょう。

- デザインの選択: 琉球漆器や螺鈿細工のあるもの

- 宗派に合ったスタイル

- 耐久性と防虫処理を考慮した素材

家の中での最適な設置場所

沖縄仏壇を設置する場所は、家の中でも特に大事にされるべきです。一般的には、家族が集まりやすいリビングや、静かな和室が適しています。

設置場所を決める際のポイントとしては、まず日当たりが良く、風通しの良い場所を選びましょう。そして、正しい方角に向けることも重要です。通常、仏壇は南向きに設置することが良いとされていますが、具体的には地域や宗派によって異なる場合があります。

また、家族の生活動線を考慮して、邪魔にならない場所を選ぶことも大切です。

仏壇のサイズと配置の考慮

仏壇のサイズは、家の広さに応じて選ばなければなりません。特に、置き場所のスペースを十分に確保することが求められます。

小型の仏壇はコンパクトな空間に適しており、一方で大型の仏壇は広々としたスペースに良く合います。ここでは、仏壇のサイズと配置についての詳細を理解するための表を紹介します。

| 仏壇のサイズ | 適した場所 |

|---|---|

| 小型仏壇 | マンションやアパートの一室 |

| 中型仏壇 | 一戸建てのリビングや和室 |

| 大型仏壇 | 広い部屋や専用の仏間 |

仏壇は単なる家具ではなく、家庭における神聖な存在です。そのため、配置に際しては十分な配慮が必要となります。

沖縄の文化に基づく仏壇のお供えと配置の重要性

沖縄では、独自の文化が仏壇や先祖を敬う習慣に深く根付いています。

仏壇にお供えする際の考え方や配置には、地域特有の伝統や家族のつながりを大切にする精神が込められています。

そのため、お供えの内容と配置には、単に形式に従うだけでなく、心を込めることが重要です。

お供え物は、沖縄の風土や季節に応じたものが選ばれます。

たとえば、地元で収穫された新鮮な果物や野菜、沖縄特有の食品などが挙げられます。

また、お供えする数や配置にも意味があります。

各家庭や地域によっても多少異なりますが、基本的には均等に配置し、左右のバランスを大切にします。

さらに、沖縄の仏壇は「御霊の宿る場所」としての役割を持っています。

そのため、常に清潔に保ち、日常的に手を合わせることで、家族の健康や繁栄を祈ります。

沖縄の文化に基づく仏壇のお供えと配置は、先祖への敬意を表すとともに、家族の絆を深める大切な習慣です。

その意味を理解し、心を込めて行うことで、より豊かな先祖供養が実現できるでしょう。