大切な方を亡くしたとき、初めて「霊璽」という言葉に触れて戸惑う方が多いのではないでしょうか。

神道における霊璽とは何か、位牌との違いやその現代的な意味、準備のタイミングや正しい祀り方など、知っておきたい疑問や不安は尽きません。

この記事では、霊璽にまつわる基礎知識から実践的なポイント、そして後悔しないための選び方や扱い方まで、分かりやすく解説します。

これから霊璽について理解を深めたい方の不安が少しでも解消できるよう、詳しく紹介していきます。

まずは霊璽とは何か、その本質に迫っていきましょう。

霊璽とは何か

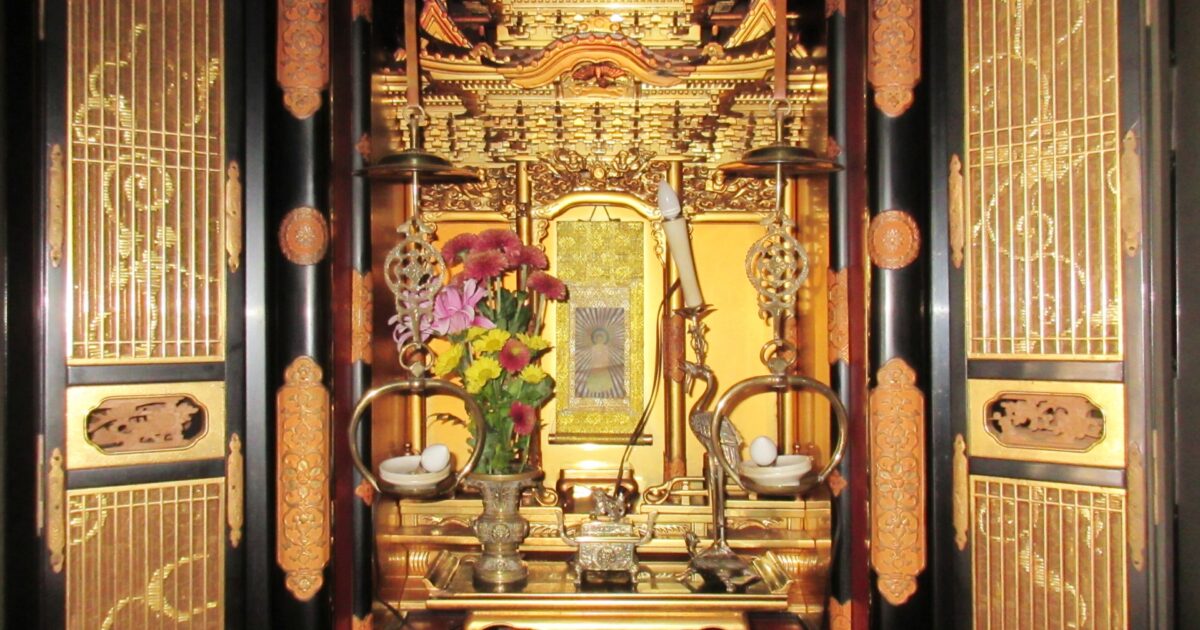

霊璽は日本の神道において、亡くなった方の御霊をまつる大切な祭具です。

神棚や祖霊舎の中に安置され、家族の安泰や子孫繁栄を願う心が込められています。

多くの場合、木の板に霊号や故人の名前などが記されます。

霊璽の意義と由来

霊璽は、故人の魂を慰めるためだけでなく、家族の守り神としての役割も果たします。

起源は古く、神道の祖先崇拝にまでさかのぼるとされ、家系を大切にする日本独自の文化的背景があります。

祭祀の際には、霊璽を中心にお祀りが行われ、家族そろって敬意を表します。

この風習は今日まで脈々と受け継がれてきました。

霊璽と位牌の違い

霊璽と位牌はどちらも故人の魂を祀るためのものですが、いくつかの違いがあります。

| 項目 | 霊璽 | 位牌 |

|---|---|---|

| 宗教 | 神道 | 仏教 |

| 設置場所 | 祖霊舎・神棚 | 仏壇 |

| 記載内容 | 霊号・姓名 | 戒名・法名 |

| 材質 | 主に木・桧 | 木・漆塗りなど |

神道では霊璽を使い、仏教では位牌が用いられます。

どちらも家族の祈りの拠り所となっていますが、宗教や形式が違うことが特徴です。

宗教や形式でどちらを選ぶべきか迷ったときは、位牌はいらない理由と選択肢に目を通して、現代の供養の選び方を参考にしてみてください。

霊璽が持つ現代的な価値

近年、霊璽は伝統的な役割に加え、家族の絆や心のよりどころとしての価値が見直されています。

現代社会において、霊璽が持つ価値を整理すると、以下のような点が挙げられます。

- 家族や先祖を日々身近に感じられる

- 年中行事や命日を通じて、家族の歴史を再認識できる

- 祈りや感謝の気持ちを表現する場所になる

- 親から子へ伝統やマナーを学び継承できる

霊璽を通じて家族が集い、互いを思いやる気持ちを伝えていくことは、時代が変わっても普遍的な大切さです。

このように、霊璽は昔から続く風習でありながら、現代の家庭にも温かさや安心感をもたらしてくれる存在です。

霊璽を用意する際のタイミングと流れ

神道の葬儀において、霊璽の用意は大切な役割を担います。

霊璽は故人の御霊(みたま)を祀るために不可欠なものであり、用意するタイミングや流れを正しく知ることが、今後の祭祀を円滑に進めるためにも大切です。

霊璽の準備は、葬儀の過程で行われる「遷霊祭」に深く関わっています。

ここでは、霊璽の用意に関する流れと注意点について見ていきましょう。

「遷霊祭」での霊璽の役割

遷霊祭(せんれいさい)は、神道の葬儀において故人の魂を霊璽に遷す、非常に重要な儀式です。

この祭りでは、神職が霊璽の前で祈りを捧げ、故人の魂を霊璽にお迎えします。

遷霊祭を経て、霊璽は単なる物からご先祖様の霊が宿る、神聖なお祀りの対象となります。

以降、家庭の祖霊舎(神棚)で霊璽を大切にお祀りする流れが定着しています。

遷霊祭における霊璽の役割は、以下の点が挙げられます。

- 故人の御霊を霊璽に宿す中心的な役割

- 家や子孫が故人を祈り続けるための象徴

- 今後の年祭(命日等の祭祀)で用いる御霊代となる

遷霊祭や安置中の扱いで気を付けるポイントは、実例を交えて解説している遺体安置での面会知識とマナーが分かりやすいので参考になります。

霊璽を作るための神葬祭の流れ

霊璽を用意するには、神道式の葬儀である神葬祭の流れを理解することが大切です。

神葬祭は、一般的に以下の手順で進行します。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 1. 通夜祭 | ご遺族や親族が集まり、故人の冥福を祈ります |

| 2. 遷霊祭 | 故人の魂を霊璽にお迎えする神聖な儀式 |

| 3. 告別式・火葬祭 | 故人との別れを告げ、火葬・埋葬を行います |

| 4. 帰家祭・直会 | 自宅へ戻り、霊璽を祖霊舎に安置します |

このように、遷霊祭が完了した段階で霊璽に魂が宿るため、以降のお祀りが行えるようになります。

霊璽以外にも祖霊舎の準備や儀礼の進行方法について、神社や葬儀社に相談することが一般的です。

霊璽を受け取る際の条件

霊璽はどの時点でも受け取ってよいわけではなく、神道の作法や地域・家ごとの伝統に従うことが大切です。

特に大切なのは、遷霊祭を経て正式に霊が宿った後に、自宅の祖霊舎へ安置することです。

霊璽を受け取るときの主な条件は以下の通りです。

- 遷霊祭を終了していること

- 自宅に祖霊舎や神棚が用意できていること

- 家族や親族が適切な準備と心構えを持っていること

また、霊璽は神棚や仏壇とは別の場所に安置するのが一般的です。

受け取った後は、定期的にお参りやお供えを行い、故人への感謝と敬意を示すようにしましょう。

霊璽に関連する霊号の重要性

霊璽は故人の霊を祀る大切なものであり、そこに刻まれる「霊号」は非常に大きな意味を持ちます。

霊号は故人の人生を象徴する名称であり、単なる名前ではなく、家族や後世への敬意と祈りが込められています。

正しい霊号を用いることで、故人への尊敬と感謝の気持ちを形にして伝えることができます。

また、霊号は家族の歴史や伝統を継承する役割も担っています。

霊号の付け方とその意味

霊号は故人の生前の信仰や性格、貢献に応じて選ばれます。

多くの場合、菩提寺の住職や僧侶が相談しながら決めてくださいます。

代表的な霊号の付け方には、以下のようなポイントがあります。

- 性別による文字の使い分け(「信士」「信女」など)

- 年齢や人生経験による階級の違い(「居士」や「大姉」など)

- 故人の個性や功績を読み込む表現

例えば、「○○院釋△△信士」といった形式がよく見られます。

「院号」は特別な功績や由緒がある方に付与される称号であり、「釋」は仏門に帰依した証です。

末尾の「信士」「信女」は、それぞれ男性・女性に使われ、故人にふさわしい敬意を表します。

このように、霊号の付け方には故人への思いと宗教的な意味合いが深く込められています。

霊号(戒名)に関する費用感や宗派ごとの違いを把握したい場合は、戒名のみの相場を徹底解説の記事が実務的で役立ちます。

家族で継承される霊号の例

家族の中で、同じ宗派や寺院に長く仕えていると、霊号にも一貫した特徴が見られます。

特定の漢字や号を代々受け継ぐことで、家系の一体感や絆が強調されます。

| 代 | 霊号の例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 初代 | 宗信院釋太郎信士 | 「信」の字を継承している |

| 二代目 | 宗智院釋次郎信士 | 院号と「信士」の組み合わせ |

| 三代目 | 宗義院釋三郎信士 | 院号の漢字を変えている |

家族で共通する漢字や号を使うことで、祖先から子孫への想いが霊号に込められています。

また、こうした例は地域や宗派による違いもありますが、家の伝統やアイデンティティの象徴となっています。

このような霊号の継承を通じて、故人だけではなく家族全体の結びつきや歴史が守られているのです。

霊璽の種類とその特徴

霊璽は、故人の霊魂を祀るために使用される大切な祭祀用具です。

ご家庭や地域によって祭り方や形にも違いがあり、さまざまな種類と特徴が存在します。

霊璽を選ぶ際は、家族の意向や伝統に合わせたものを選ぶことが大切です。

一体型霊璽と繰り出し型霊璽の違い

霊璽には主に「一体型」と「繰り出し型」の2つのタイプがあります。

一体型霊璽は、霊名(戒名や法名、亡くなった方のお名前)が一つの木札に記されているタイプです。

伝統的なスタイルで見た目もすっきりしており、シンプルな印象を与えます。

一方、繰り出し型霊璽は、一つの入れ物の中に複数の霊名札を収納できる仕組みになっています。

世代を超えてご先祖様のお名前をまとめて管理できるので、家系を大切にするご家庭でよく利用されています。

- 一体型霊璽:一人分の霊名を書いて使用するため、故人ごとに新たに作成します。

- 繰り出し型霊璽:中から必要な霊名札を繰り出して表示でき、複数のご先祖様を一つで祀れます。

| 種類 | 特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| 一体型霊璽 | シンプルで見た目がすっきり。故人ごとに個別作成。 | こだわりのある方や、初めての方 |

| 繰り出し型霊璽 | 複数の霊名をまとめて管理。スペースも省略できる。 | ご先祖様を多く祀るご家庭 |

仏壇が無い場合や限られたスペースでの祀り方については、仏壇なしで位牌のみを祀る方法で具体的な工夫例が紹介されています。

霊璽の材質と形状の選択肢

霊璽の材質にはさまざまな選択肢があります。

よく選ばれるのは木製ですが、檜(ひのき)、白木、桑(くわ)など、木の種類によって表情や耐久性が異なります。

最近では高級感やモダンさを求めて漆塗りや金箔押しのもの、さらにアクリル素材など現代的なスタイルも見られます。

形状もバリエーションが豊富で、直線的でシャープなもの、曲線を活かした柔らかいデザインなど、好みに合わせて選べます。

大きさや厚みも複数のサイズ展開があるので、ご家庭の神棚のスペースや人数に応じて最適なものが見つかります。

伝統を重んじるご家族には従来型が、現代的な雰囲気やデザイン性を重視する方には新しい素材や形状もおすすめです。

霊璽の作成方法とその費用

霊璽は、故人の魂を安置するための大切な木札です。

仏壇や神棚に安置することで、故人を身近に感じながらお祀りすることができます。

作成方法や費用について知ることで、より安心して用意を進めることが可能です。

霊璽の作り方と文字入れの手法

霊璽の作り方は、基本的に白木や桧などの木材を使用して、適切な形や大きさに加工することから始まります。

一般的には、仏具・神具店や専門の木工業者がご要望に応じて製作します。

大きさや形状は地域や宗派によって異なりますが、多くの場合縦長の木札状となっています。

文字入れの方法としては、手書きによる毛筆書き、または機械による彫刻や焼き印などが使われています。

それぞれの方法に特徴があり、手書きでは温もりが伝わりやすく、機械加工では仕上がりが均一できれいです。

- 毛筆による手書き:職人が一字一字丁寧に書き上げる。

- 機械彫り:専用の機械で文字を彫刻するので美しい仕上がり。

- 焼き印:木に焼き付けて文字を記す手法。

氏名や戒名、没年月日など、記載する内容も相談しながら決めるとよいでしょう。

霊璽作成にかかる費用とその内訳

霊璽作成にかかる費用は、素材や大きさ、文字入れの方法によって変わります。

一般的な相場は数千円から数万円程度ですが、オーダーメイドや装飾を加える場合はさらに高くなることもあります。

| 項目 | 費用の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 基本作成料 | 3,000円~8,000円 | 木札の作成(標準サイズ) |

| 文字入れ(手書き) | 2,000円~5,000円 | 毛筆または焼き印 |

| 追加加工 | 1,000円~3,000円 | 飾りや特別な仕上げ |

費用には木材の種類や、文字入れの技法、特注デザインの有無が反映されます。

見積もりを取る際には、希望や宗派のしきたりなど、必要事項を事前に確認しておくと安心です。

霊璽の適切な祀り方と置き方

霊璽はご先祖様や故人の御霊を敬い、大切に祀るものです。

正しい祀り方や置き方を守ることで、心安らかな気持ちや家内安全を願うことができます。

ここでは霊璽を祀るにあたってのポイントや注意点についてご紹介します。

霊璽を祀るための場所選び

霊璽を祀る際は、まず祀る場所選びが重要です。

神棚がある場合は神棚内の適切な位置に、神棚がないご家庭でも静かで清潔なところを選ぶと良いでしょう。

人の出入りが多くない、落ち着いた空間がおすすめです。

- 家庭の神棚(上段や中央が一般的)

- 寝室や玄関、トイレなど避けるべき場所

- 直射日光や湿気・ほこりがたまりやすい場所は控える

- ご家族みんなが手を合わせやすい位置

もしも部屋の間取りで場所に悩む場合は、家族で話し合いながら、心を込めてお祀りできる場所を選んでください。

霊璽の祀り方と神棚封じ

霊璽を神棚にお祀りする場合は、「御神札(お札)」の配置にも気を配ります。

全国的には下記のような並びで祀ることが多いです。

| 置き方 | 内容 |

|---|---|

| 中央 | 天照大神などの神宮大麻 |

| 向かって右 | 氏神様や地域の神札 |

| 向かって左 | 霊璽(ご先祖・故人のもの) |

霊璽はこのとき、他のお札よりも少し下げて配置する場合もありますが、神道の流派や地域によって異なることもあるため確認が必要です。

「神棚封じ」とは、喪中の間や不幸があった際に神棚を白紙や半紙で覆い、お祀りを控えることを意味します。

ご不幸があった場合は、神棚を封じ、霊璽のお祀りについても神職の方や地域の慣習を参考にしながら進めていきましょう。

大切なのは心をこめて、感謝や祈りを伝える気持ちです。

霊璽の処分方法

霊璽は神道におけるご先祖様のご霊をお祀りする大切なものです。

ご家庭の状況や世代交代などでやむを得ず処分が必要になる場合、正しい方法で対応することが大切です。

霊璽は粗末に扱わず、神道の作法に則った処分が求められます。

ここでは霊璽の主な処分方法を紹介します。

お焚き上げでの霊璽処分

お焚き上げは、神具や御札などを清浄な火で焼納し、感謝とともにお返しする伝統的な方法です。

霊璽もこの方法で処分することが可能です。

お焚き上げは主に神社や寺院で年に一度行われることが多いですが、個別に依頼できる場合もあります。

- 近隣の神社にお焚き上げの有無や時期を問い合わせる

- お焚き上げの日程に霊璽を持参または郵送で対応する

- 当日は神職が祝詞を上げて清浄に浄化しながら焚き上げてくれる

- 多くの場合、御礼としてお気持ち(初穂料)を納める

霊璽を自宅で処分するのは神道の作法に適さないため、必ず専門の場所と手順を踏みましょう。

お焚き上げや神社への持ち込みは対応が分かれるため、忌中や神棚の扱いも含めて、神棚封じの正しいやり方と意味を確認しておくと安心です。

神社への納付とその手続き

もうひとつの主な方法が、霊璽を神社に納めて処分してもらう方法です。

これはお焚き上げとは異なり、納付後に神職が適切な祭儀を行い浄めてくれるのが特徴です。

手順や注意点について以下の表にまとめました。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 神社へ問い合わせ | 霊璽の納付を受け付けているか事前に確認する |

| 持参もしくは郵送 | 神社の指示に従い霊璽を直接持ち込むか郵送する |

| 必要書類の記入 | 申込用紙や氏名・住所を書く場合がある |

| 初穂料の準備 | 相場は3,000円~10,000円ほど。神社によって異なる |

| 浄化の儀式 | 神職による適切な浄化祭が執り行われる |

神社によって手続きが異なる場合があるため、事前に電話やホームページなどで確認することが大切です。

霊璽の役割と大切さを再確認する

ここまで、霊璽についてさまざまな視点から見てきました。

霊璽は、故人の魂を祀るうえでとても大切なものです。

家族が安心して偲ぶため、また先祖とのつながりを意識するためにも、霊璽の存在は欠かせません。

日々の暮らしの中で、お仏壇や神棚の前で静かに手を合わせることで、自然と感謝や思い出が心に浮かびます。

霊璽を大切にすることは、家族や自分自身の心の平穏にもつながります。

これからも、霊璽を通じて故人や先祖との結びつきを大切にし、より良い家庭の在り方を考えていきましょう。

今回ご紹介した内容が、日常生活に少しでも役立てば幸いです。