お清めの塩を使うべき場面や正しい使い方について、迷った経験はありませんか。

現代でも大切にされている一方で、由来や意味、宗教や地域ごとの違いなどが分かりにくく、悩んでしまう方も多いはずです。

本記事では、お清めの塩の歴史や役割、正しい使い方とマナー、さらにはよくある疑問点までを詳しく解説します。

失礼のない対応や気持ちの整理のために、お清めの塩の本当の意味と実践方法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

お清めの塩の役割と歴史

お清めの塩は、古くから日本の暮らしや行事の中で重要な役割を担ってきました。

主に場や人を清め、邪気を払うために使われてきたこの風習は、現代においても多くの人々に受け継がれています。

お葬式や引っ越し、新しいことを始める際など、さまざまな場面で活用されています。

お清めの塩の意味とは

お清めの塩とは、清浄や邪気払いのために用いられる塩を指します。

日本では古来より塩が浄化の象徴とされてきました。

場や物、人に付着した悪い気や穢れ(けがれ)を取り除くために、塩の力が利用されます。

特に冠婚葬祭や神社など、特別な儀式や行事の際に用いられることが多いです。

例えば相撲では土俵に塩を撒くことで、場を清め勝負の神聖さを保つ役割も果たしています。

- お葬式から帰った後の玄関先での塩

- 新居への引っ越しの際の盛り塩

- 飲食店やお店の入り口に置かれる盛り塩

お清めの塩の歴史的背景

塩は日本古来より貴重で神聖なものとされ、食生活のみならず神事にも不可欠な存在でした。

縄文時代や弥生時代の遺跡からも、塩づくりを行っていた痕跡が見つかっています。

平安時代には神様に塩を捧げる神事が確立し、以降もさまざまな宗教行事に使われてきました。

特に神仏習合や神道の影響が強い時代には、塩には邪悪なものを排除し清浄を保つ力があると考えられていました。

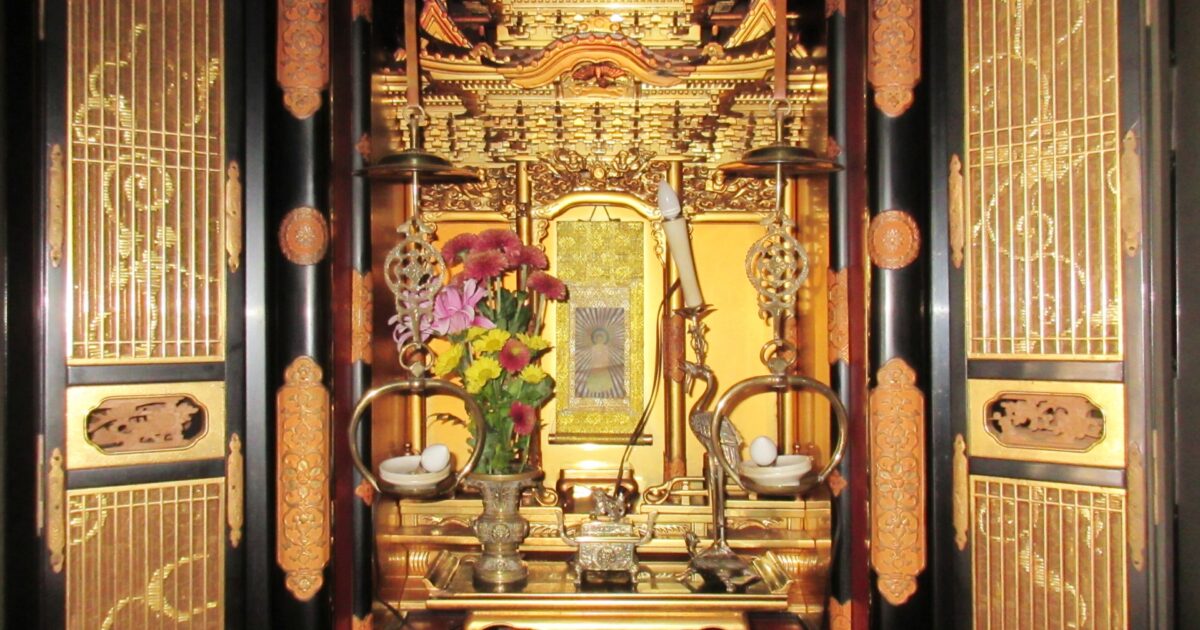

現代でも神社やお寺の行事、また家庭内での神棚や仏壇に塩を供える風習が残っています。

| 時代 | 塩の用途 |

|---|---|

| 縄文・弥生時代 | 食用、保存食、宗教的儀式 |

| 平安時代 | 宮廷行事や神事で神への捧げ物 |

| 現代 | お清め、厄除け、神棚や仏壇へのお供え物 |

宗教的な考え方とお清めの塩の関係

お清めの塩と宗教は深いつながりがあります。

特に神道では「禊(みそぎ)」の精神に基づき、塩を使って身や場所の穢れを払う習慣が根付いています。

仏教でも葬儀の際に死の穢れを払うために塩を使用することが一般的です。

また、民間信仰の中でも悪霊退散や厄除けの象徴として塩が使われてきました。

宗教儀式以外にも日常生活に密接に結びつき、広く定着しています。

地域ごとのお清めの塩の違い

日本各地でお清めの塩の使い方や意味には違いがあります。

例えば、関東と関西ではお葬式のお清めの塩の渡し方や使い方にも差が見られます。

また、盛り塩の形や置き方、使用する塩の種類にも地域性が表れます。

一部地域では盛り塩のほかに米や酒を一緒に供えることもあります。

こうした違いを知ることで、その土地ならではの風習や人々の思いが伝わってきます。

お清めの塩の正しい使い方とタイミング

お清めの塩は、日本の伝統的な習慣として、特にお葬式や法事などで使われることが多いアイテムです。

塩には邪気を払う力があると考えられており、不浄なものを家に持ち込まないために活用されます。

正しい使い方やタイミングを知ることで、より安心した気持ちで日常生活を送ることができます。

お葬式での塩の使い方

お清めの塩は、お葬式やお通夜に参列した際、直接手渡しで受け取ることが一般的です。

通夜や告別式の会場では、遺族や葬儀会社の方から袋に入った塩が配られることがあります。

これは参列者が家に帰る際、清めるために使うものです。

宗派や地域によっては、塩を使用しない場合もあるため、迷った際は周囲の方や遺族に確認すると安心です。

葬儀場から帰宅する際のお清め方法

葬儀場から帰宅した際のお清めは、自宅に入る前に行うのが一般的です。

玄関の外やポーチのところで、塩を取り出して使います。

ここでのお清めのポイントは、家の中へ不浄が入らないようにすることです。

- 玄関先で清める

- 服の上から振りかける

- 室内に入る前に終える

このシンプルなお清めで、気持ちもリセットされます。

お清め塩の手順 – 胸、背中、足元

お清めの塩はただ撒くだけでなく、体の複数の部位に順番に振りかけることが多いです。

一般的な手順は以下の通りです。

| 手順 | 部位 | やり方 |

|---|---|---|

| 1 | 胸 | ひとつまみ振る |

| 2 | 背中 | もうひとつまみ振る |

| 3 | 足元 | 最後に足元に振る |

これらの部位に塩を振ったあと、軽く手でほろって家の中に入ると良いとされています。

この流れを守ることで、より本格的な清めとなります。

清めの塩を玄関で使う理由

清めの塩を玄関で使う理由は、自分の身についた邪気や不浄を屋内に持ち込まないためです。

玄関は家の入り口であり、家族の安全と健康を守る大事な場所です。

そのため、お葬式などで外からの「けがれ」をしっかり落としてから入ることが重視されています。

これにより、自分も家族も安心して過ごすことができます。

清めが必要な場合とそうでない場合

お清めの必要性は、行事や信仰、地域や家庭の慣わしによって異なります。

例えば、神道ではけがれを強く意識するため塩がよく用いられますが、仏教では必要ない場合もあります。

また、最近では葬儀の形式や規模も多様化し、清めの塩を省略するケースも増えています。

必要かどうか迷ったときには、家族や親戚、葬儀を取り仕切る方に相談すると良いでしょう。

無理に行う必要はなく、習慣や気持ちに寄り添って判断して大丈夫です。

お清めの塩に関するよくある疑問とマナー

お清めの塩は、神社やお葬式、日々の生活など、さまざまな場面で使われることがあります。

しかし、具体的にどんな塩を選べばいいのか、使い終わった後の処分方法や、宗派による違いなどについては悩む方も多いでしょう。

ここでは、そんな日常によくある疑問や、お清めの塩のマナーについてまとめています。

どんな塩が適しているのか

お清めの塩には、特別な「お清め専用」の塩を使うイメージがあるかもしれませんが、基本的には天然の塩が適しています。

精製塩よりも、ミネラル分を多く含む自然塩や粗塩が好まれる傾向にあります。

市販の「お清め塩」として販売されているものも選択肢ですが、必ずしも特別な塩でなければならないという決まりはありません。

自宅にある食卓塩もお清めに使えますが、できれば自然な製法の塩を用意するとよいでしょう。

- 海塩・天然塩

- 岩塩

- 粗塩

- 精製塩(やむを得ない場合)

神社で配布された塩や、スーパーで売っている自然塩を利用すると、より安心してお清めができます。

お清めの塩は食用にするべきか

お清めの塩は、基本的に身体や空間を浄化するための目的で使われます。

そのため、食用として摂取するためのものではありません。

ただし、もともとは食塩なので、食べてしまっても問題はありませんが、浄化や厄払いのために使ったお塩を調理などに再利用するのはおすすめできません。

清めた場に使った塩は、その役目を終えたあとは食用ではなく、適切に処分しましょう。

| 使用目的 | 塩の取り扱い |

|---|---|

| お清め(体・玄関・場所) | 浄化のために使用し、再利用せず処分する |

| 食用(料理) | 調味料として使う。お清めに使った塩は不可 |

役割をきちんと分けて扱ってください。

余ったお清めの塩の処分方法

お清めの塩を使い終わったあと、あるいは余ってしまった場合、どのように処分すればよいか悩む方は多いです。

一般的なマナーとして、流水で流す、もしくは紙に包んで捨てる方法がおすすめです。

排水口やトイレにそのまま流しても問題ありませんが、「ありがとう」と心の中で感謝を伝えてから処分するとよいでしょう。

もし不安な場合は、神社に持参してお焚き上げをお願いすることもできます。

ただし、大量にある場合や特別な事情がない限り、家の中で静かに処分する方法で十分です。

お塩を使わない宗派・地域について

お清めの塩には地域性や宗教、宗派によって使い方が異なる場合があります。

特に仏教の浄土真宗では「お清めの塩を使わない」ことが多いと知られています。

これは、浄土真宗では死をけがれとせず、成仏されると考えるため、塩によるお清めの習慣がありません。

また、地域によっては葬儀後に塩を配らない所もあります。

葬儀や法事などで迷った場合は、事前にその地域や家のしきたり、宗派の教えを確認すると安心です。

お清め塩と盛り塩の違い

日常でよく耳にする「お清め塩」と「盛り塩」ですが、その意味や用途には明確な違いがあります。

お清め塩は、主に葬儀や神社参拝、厄払いなどで身体や空間を浄化するために使われます。

一方、盛り塩は、玄関やお店などに置くことで邪気を防ぎ、福を招くといった願いが込められています。

以下の表で、二つの違いをまとめました。

| 種類 | 主な目的 | 使い方 |

|---|---|---|

| お清め塩 | 浄化、けがれを払う | 体や場に撒く、手に取り使う |

| 盛り塩 | 開運、邪気除け | 玄関やお店に小皿で盛って置く |

それぞれの目的や場面を理解し、正しく使い分けることが大切です。

お清めの塩の実践と心得

お清めの塩は、古来より邪気を払い、心身や空間を清めるために使われてきました。

日常生活の中で正しい方法で取り入れることが大切です。

また、自分だけでなく家族や親族と一緒に共有することで、より良い環境を保ち、安心感を得ることができます。

正しい姿勢での実践

お清めの塩を使う際には、気持ちを落ち着かせて行うことが大切です。

手順を守りながら、以下のポイントに注意しましょう。

- お清めを行う前に手を洗う

- 心を静かに整える

- 少量の塩を必要な場所に丁寧にまく

- 決して乱雑に使わない

- 終わった後は感謝の気持ちを持つ

たとえば玄関や部屋の四隅、車など身の回りの空間で実践できます。

家族や親族の中での共有

お清めの塩は一人だけで使用するのではなく、家族や親族とも一緒に体験することで、みんなの安心や安全にもつながります。

次のようなシーンで共有するのが一般的です。

| シーン | お清めの塩の使い方 |

|---|---|

| 家に新しい人が訪れたとき | 玄関に少量まき、リフレッシュする |

| 家族に体調不良の人がいるとき | 寝室や枕元に塩を置く |

| 引っ越しや新生活のスタート | 家の各部屋に塩をまいて邪気を払う |

こうした行いを通して、家族のつながりや安心感が深まります。

お清めの塩の意義をもう一度考える

ここまで、お清めの塩の基本的な使い方や由来、日常生活での役割について解説してきました。

昔から日本では、塩には邪気を払う力があると伝えられてきました。

現代でもお清めの塩は、多くの人にとって心のよりどころとなっており、清々しい気持ちで新たなスタートを切る助けになっています。

日常の中で不安や気持ちの切り替えが必要なとき、ほんの少しの「お清めの塩」を使うことで、自分自身の心にけじめをつけることができます。

習慣的に取り入れることで、日々の暮らしがより整い、前向きな気持ちを持ちやすくなります。

お清めの塩の持つ純粋な力や、昔から受け継がれてきた意味を大切にしながら、自分に合った方法で活用していきましょう。

最後に、お清めの塩の活用は形にとらわれすぎず、ご自身の心地よさを大切にすることが一番です。