沖縄で初七日を迎える際、多くの方が「本土とは違うやり方があるのでは」と不安に感じるのではないでしょうか。

初七日沖縄の独自の風習やマナー、準備の仕方を正しく理解しないと、大切な法要の場で戸惑ってしまうことも。

この記事では、初七日沖縄にまつわる意味や流れ、地域特有の作法や注意点まで詳しく解説します。

沖縄の伝統を尊重しつつ、ご家族や参列者の心に寄り添うための知識を身につけて、不安を安心に変えていきましょう。

初七日沖縄における意味と役割

沖縄では、初七日という行事が他の地域と同じく人の死を悼む大切な機会でありながら、独自の風習や考え方が根付いています。

この行事は、亡くなった方の冥福を祈り、ご遺族や親族が集まって故人を偲ぶとともに、新しい生活に向けた心のけじめをつける役割を持っています。

また、沖縄特有の宗教観や祖先崇拝の思想が強く反映されており、家族の絆や地域社会とのつながりも深まる重要な場となっています。

沖縄独自の初七日の背景

沖縄の初七日は、仏教儀式と琉球王国時代から続く伝統文化が融合しています。

本土の仏教行事だけでなく、沖縄独自の祖先崇拝や地域のしきたりに影響を受けてきました。

沖縄ではユタと呼ばれる霊能者が関わることや、門中(ムンチュー)と呼ばれる一族単位の集まりが重要視されるのが特徴です。

そのため、家族だけでなく親戚や地域の人々も関わることが多く、集まり方や祈りの方法に独自性が見られます。

初七日の数え方とその重要性

初七日は、亡くなった日から数えて七日目に行われる法要です。

沖縄では、数え方に独自のルールがあり、亡くなった日を「初日」として数え始めます。

具体的な数え方や意義については、下記の表にまとめています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初七日までの日数 | 亡くなった日を含めて7日目 |

| 法要の主催者 | 家族または門中(親族) |

| 地域による違い | 一部地域ではさらに細かい儀礼を重視 |

このように、日数や主催者の範囲についても沖縄ならではの特色があります。

初七日は、故人の魂が現世に留まっている期間の最後の日とされ、ご冥福を祈るとともに、ご遺族が心の整理を行う大切な節目となります。

沖縄の伝統行事との関連性

沖縄の初七日は、他の伝統的な行事ともつながりが深いです。

特に、祖先を供養する「清明祭」や、先祖の霊を迎える「旧盆(ウークイ)」などと関連して、年間を通じてご先祖を敬う風習の一部となっています。

- 清明祭(シーミー)との関係:墓参りの習慣

- 旧盆(ウークイ):先祖の霊を家に迎え入れる行事

- 結(ゆいまーる):地域・親族で助け合う精神

こうした伝統行事と組み合わさることで、初七日はより深い意味を持つようになっています。

初七日における精神的な意義

沖縄の初七日は、遺族にとって気持ちの整理や故人との別れに向き合う区切りとなります。

亡くなった方の存在を家族や地域で共有し、悲しみを分かち合うことで心の負担を和らげていく大切な時間です。

また、親族や地域の人々が集まることで、孤独ではないという安心感や、人との結びつきの温かさを再認識できます。

精神的な意味合いとしては、故人への感謝や愛情を改めて伝える場ともなります。

沖縄の初七日の流れと準備

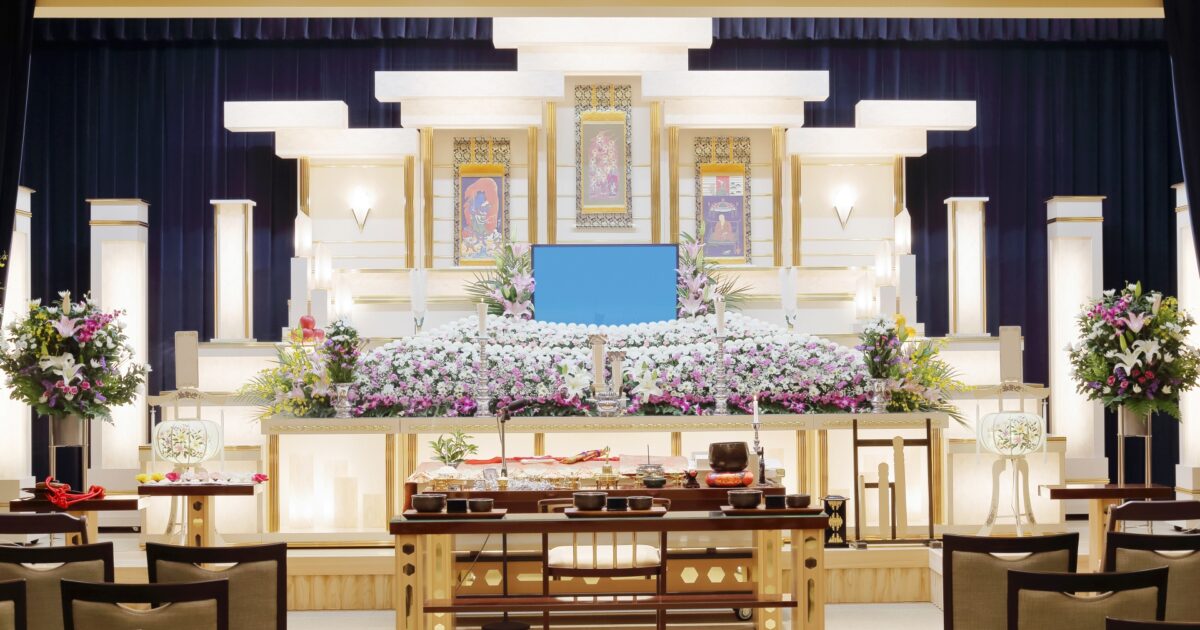

沖縄における初七日は、本土と同様に故人を偲ぶ大切な法要ですが、その中には独自の文化や慣習が息づいています。

ご親族や故人とご縁のあった方が集い、共に故人への思いを共有する機会です。

法要の一般的な内容

初七日は、故人が亡くなってから七日目に行われる法要です。

一般的には僧侶を招いて読経をしてもらい、故人の冥福を祈ります。

参列者は焼香を行い、合掌して手を合わせます。

その後、参列者同士の会食や懇談を行うことも多く、故人の思い出話をするなどして心穏やかに過ごします。

香典返しについても、このタイミングで用意されることが一般的です。

沖縄での特有の儀式

沖縄では初七日に「ウチカビ」と呼ばれる天国のお金を燃やす儀式を行うことが多いです。

ウチカビは、ご先祖様があの世で困らないようにとの意味が込められています。

また、「御膳(うじゅん)」や「重箱(じゅうばこ)」に料理を盛り付けてお供えすることも特徴です。

沖縄特有の儀式として、親族や門中(もんちゅう:同じ先祖を持つ親族団体)による合同供養も行われます。

| 沖縄の特有の儀式 | 意味・特徴 |

|---|---|

| ウチカビ(紙銭)を燃やす | 故人があの世で使うお金を届ける |

| 御膳・重箱のお供え | 地域ごとの伝統料理を供え故人を偲ぶ |

| 門中による合同供養 | 親族が集まり絆を深める |

準備すべきお供え物とその意味

初七日の法要では、お供え物の準備はとても重要です。

お供えする代表的なものを以下に挙げます。

- ウチカビ(紙銭)…あの世で使うお金を届けるため。親戚ごとに人数分用意するのが一般的です。

- 御膳・重箱…炊き込みご飯、魚、野菜煮物など沖縄ならではの料理を詰めます。家々で中身や盛り付けは異なります。

- 果物や菓子…季節の果物や地域の伝統菓子を供えます。

- 線香・ロウソク…故人への祈りを込めて焚きます。

- 水・お茶…故人が喉を潤せるようにという願いが込められています。

これらのお供え物は、故人を思いやる心を現すとともに、参列者との分かち合いの意味も含まれています。

スケジュールの調整方法

初七日は本来亡くなった日から7日目に行いますが、沖縄では親族や門中全員が集まれる日程を優先して調整する場合が多いです。

遠方の親族が多い場合、週末にあわせて法要の日付を前後させることも認められています。

お寺や僧侶、会場の都合を早めに確認し予約しましょう。

また、料理やお供え物の手配も余裕をもって準備することが大切です。

参列者には、日時・場所・服装などを正式にお知らせし、参加者が安心して集まれる環境を整えるよう心がけましょう。

沖縄の初七日に必要なお布施と香典

沖縄の初七日は、本土とは少し異なる独特の風習やマナーがあります。

ご家族や親しい方が亡くなられた際、初七日の行事で失礼がないように心配りをしておきたいものです。

特に、お坊さんへのお布施や、お参りの際の香典、そして香典返しの選び方について正しく知っておくと安心です。

お布施の適切な金額と渡し方

沖縄の初七日でお坊さんにお渡しするお布施の金額は、全国平均と比べるとやや幅があります。

一般的には1万円から3万円が相場とされていますが、地域やお寺によって変動することが多いため、心配な場合は事前にお寺や親族に相談するのが安心です。

お布施を渡す際は、白無地の封筒や、お布施用の封筒を選び、表書きには「お布施」と記載します。

旧字の「御布施」でも問題ありませんが、地域の習慣によって適切な書き方を心がけましょう。

金額は中袋に記載し、直接手渡しするのではなく、お盆や袱紗(ふくさ)に載せるのが丁寧です。

| 金額のめやす | 表書き | 渡し方 |

|---|---|---|

| 1万円〜3万円 | お布施/御布施 | お盆や袱紗に包んで渡す |

香典の書き方とマナー

沖縄の初七日で香典を持参する場合、表書きは「御仏前」または「御香典」とするのが一般的です。

宗派によっては「御霊前」を用いる場合もありますが、浄土真宗以外では「御仏前」が多く使われています。

書く際は薄墨を使い、フルネームをきれいな字で記入しましょう。

- 表書きは基本的に「御仏前」や「御香典」

- 氏名はフルネームで記入

- 金額は中袋に算用数字または漢数字で

- 住所や電話番号を中袋に書くと親切

香典袋は白黒や双銀の水引が一般的です。

金額の相場は親族:5千円〜1万円、知人や友人:3千円〜5千円が目安ですが、お付き合いの深さや地域の風習によって調整しましょう。

香典返しの選び方と注意点

沖縄では香典返しを「半返し」と呼ぶことがありますが、金額や贈り方には注意点もあります。

香典返しの品物としては、消えもの(食品やお茶、洗剤など)が選ばれることが多いですが、相手の好みに配慮することも大切です。

一般的な香典返しの流れと注意点を以下にまとめます。

- 香典の半額程度を目安に品物を選ぶ

- 忌明け(四十九日法要以降)に発送または手渡しする

- 包装紙やお礼状も丁寧に用意

- 宗教や地域によるしきたりを確認

- 名前はフルネームまたは「喪主名」で

また、香典返しは四十九日を目安に贈るのが基本ですが、沖縄地域では初七日や三十五日で渡す場合もあるため、身近な人に確認するのがおすすめです。

高額な香典を受け取った場合は、無理に半返しをせず、気持ちに寄り添ったお返しを検討しましょう。

初七日沖縄の服装とマナー

沖縄での初七日法要には、本土とは異なる独自の風習やマナーがあります。

地域の風習を尊重しながら、家族や親族、故人への思いを大切にすることが重要です。

服装や参加時の心構えも、沖縄らしい温かさを意識しましょう。

沖縄の伝統的な服装選び

沖縄の伝統的な法要では、一般的に喪服やきちんとした平服が選ばれます。

特に、黒や濃紺、グレーなど落ち着いた色合いの服装が好まれる傾向にあります。

沖縄独自の礼装として、かりゆしウェアを着用する場合は、色柄が派手すぎないものを選ぶと良いでしょう。

和装を選ぶ場合は、地味な黒や紺色の着物が一般的です。

以下のような点にも気を付けましょう。

- アクセサリーは控えめにする

- 靴やバッグはシンプルな黒色を選ぶ

- 香りの強い香水などは避ける

地域の慣習や、喪主の意向がある場合は事前に確認しておくと安心です。

平服で参加する場合の注意点

沖縄では「平服でお越しください」と案内されることも多いです。

平服とは、普段着ではなくフォーマルに近い落ち着いた服装をさします。

| 男性 | 女性 |

|---|---|

| 白や淡い色のワイシャツに黒や紺のズボン | 黒や紺、グレーのワンピースやスーツ |

| ジャケット着用が望ましい | 肌の露出は控える |

| 派手な模様やロゴは避ける | 控えめなアクセサリー |

暑い季節には無理せず、涼しい素材と清潔感のある服装にしましょう。

サンダルやカジュアル過ぎる服装は避け、フォーマルさを意識することで失礼がありません。

法要に参加する際の心構え

初七日法要に参加する際は、服装だけでなく心の持ち方も大切です。

沖縄では家族だけでなく親族や地域の人々が集まり、故人を偲びます。

静かに故人に手を合わせ、感謝や思いを伝える時間を大切にしてください。

ご焼香やお参りが終わった後も、会場での言動には配慮が必要です。

- 大きな声での会話や笑い声は控える

- お悔やみの言葉は簡潔に心を込めて伝える

- トラブルを避けるため、場の雰囲気を読む

沖縄独特の温かい雰囲気を感じながらも、心を込めて故人を偲ぶ気持ちを大切に過ごしましょう。

沖縄における初七日での注意点とQ&A

沖縄の初七日は、本土と異なる風習やしきたりが多くあります。

地域ごとの違いや決まり事を理解して、故人を偲ぶ大切な時間を穏やかに過ごすことが大切です。

ご家族や親戚との調和も大切になる場面ですので、基本的なマナーやルールを押さえておきましょう。

してはいけないことリスト

沖縄の初七日法要では、控えた方が良い行動があります。

- 派手な服装やアクセサリーの着用

- 大きな声での談笑や無用の雑談

- 祝い事に関する話題や笑い話

- 遅刻や勝手な途中退席

- 喪主・ご遺族へ負担をかける行為

- 写真撮影の強要

- 携帯電話の使用や通話

つい気が緩んでしまう場面でも、心を引き締めて礼儀を意識しましょう。

法要を行わない場合の対策

事情により初七日の法要を実施しない場合は、事前に親族や関係者にその旨を伝えることが大切です。

法要の代わりに、お供えやお花、御香典だけを納めることも可能です。

| 代替策 | ポイント |

|---|---|

| お墓や仏壇にお線香をあげる | 家族だけで静かに手を合わせる |

| お寺や霊園に供花を贈る | 必ず一言メッセージを添える |

| 電話や手紙で弔問の気持ちを伝える | 相手の状況に配慮した文面を心がける |

無理せず、できる範囲で心を込めて偲ぶことが大切です。

ペットの初七日の取り扱い

沖縄でも最近はペットのお葬式や初七日をしっかり行う家庭が増えてきました。

ペットの初七日も基本的には人と同様、写真やおもちゃ、好物などを供えて静かに祈ります。

ペット専用のお線香やお花を用意しても良いでしょう。

ただし、宗教や家族の考え方によって対応は様々です。

大切なのは、家族みんなで心静かに想いを寄せられるかどうかです。

神棚封じの重要性と手順

沖縄の場合も、初七日を含む忌中期間は神棚を封じる(紙などで閉じる)習慣があります。

これは、神聖な場所を死の穢れから守るための古くからの風習です。

神棚封じの手順は一般的に次の通りです。

- 半紙または白紙を用意する

- 神棚の扉やしめ縄の前面を覆うように貼る

- 初七日(もしくは四十九日)明けに外す

- 外した紙は丁寧に処分する

分からない場合は地域の年長者やお寺に相談するのもおすすめです。

不祝儀袋やお札に関するマナー

初七日の香典や御供えの際、不祝儀袋には薄墨(うすずみ)の筆やペンを使います。

お札は新札を避けるのが一般的です。

| 項目 | 具体的なマナー |

|---|---|

| 不祝儀袋の表書き | 「御香典」「御仏前」などを使用 |

| お札の選び方 | 折り目のついたものを使用(新札の場合は一度折ってから) |

| 包み方 | 沖縄では外包みの右側を上に重ねる |

わからない時は地域のしきたりや親族に確認するようにしましょう。

初七日沖縄における重要なまとめ

初七日は、沖縄でも大切にされている法要のひとつです。

ご遺族や親族が集まり、故人を偲びながら心をひとつにします。

沖縄独自の風習や、お供えや料理の準備、親族同士のつながりの大切さについても解説してきました。

地域ごとに異なるしきたりもありますが、気持ちを込めて準備し、穏やかな気持ちで集うことがなにより大切です。

この記事が、初七日の流れや心構えについての疑問や不安を和らげる一助となれば幸いです。

大切な人を心から偲ぶ時間を過ごせるよう、この記事の情報を役立ててみてください。