沖縄の伝統行事や風習に興味を持つ方なら、「ウガンブトゥチ」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

しかし、具体的にどのような意味や由来があり、何を大切にしている儀式なのか、意外と詳しく知る機会は少ないのではないでしょうか。

この記事では、ウガンブトゥチの基本から歴史、沖縄らしい旧正月の準備方法、儀式の手順やお供え物の意味、さらには現代社会への影響まで、網羅的に解説します。

ウガンブトゥチを深く理解し、沖縄の豊かな精神文化を感じてみませんか。

この伝統行事があなたの生活や考え方に新たな気付きをもたらすきっかけとなるかもしれません。

ウガンブトゥチとは何か?その意味と由来

ウガンブトゥチは、沖縄の伝統的な文化や信仰の中で大切にされる行為です。

主に祖先や自然、神々に感謝や祈りを捧げる儀式や行いを指します。

この言葉は沖縄の方言に由来し、地域ごとに若干の違いはありますが、根本的な意味は共通しています。

ウガンブトゥチの基本的な概念

ウガンブトゥチは、「祈りを捧げる」「お願いごとをする」といった意味が込められています。

個人や家族が日常の中で、または特別な日の行事として神仏や祖先に手を合わせ、心を込めて願いを伝える行為です。

- 家の守り神への日々の祈り

- 年中行事としてのお墓参り

- 収穫や子孫繁栄を願う特別な祭事

このようにウガンブトゥチは、暮らしと密接につながっている風習といえます。

伝統的な背景と歴史

ウガンブトゥチの歴史は非常に古く、沖縄独自の宗教観や自然信仰から生まれたものです。

地域の祭祀や家族行事の中で、世代を超えて受け継がれてきました。

| 時代 | 主な特徴 |

|---|---|

| 琉球王国時代 | 王府の祭祀や集落ごとの祈願行事が活発 |

| 明治以降 | 家族や地域単位の行事に形を変えつつ継承 |

| 現代 | 伝統を守りつつもライフスタイルに合わせて行われる |

これらの変化の中でも、ウガンブトゥチは沖縄の人々の心のよりどころとして今日まで大事にされています。

沖縄におけるウガンブトゥチの重要性

沖縄の暮らしの中で、ウガンブトゥチは単なる形だけの習慣ではありません。

家族や地域の絆を強め、心の安らぎや感謝の気持ちを共有する大切な機会となっています。

また、子どもたちや若い世代に伝統文化を伝える役割も果たしています。

ウガンブトゥチを通して、自然や祖先への敬意、互いを思いやる心が育まれていきます。

ウガンブトゥチにおける旧正月準備の流れ

ウガンブトゥチは沖縄の伝統的な御願行事で、旧正月を迎えるにあたって欠かせない大切な行いです。

各家庭や地域ごとに異なるしきたりがあるものの、旧正月を清らかな気持ちで迎えるための準備として受け継がれています。

準備には煤払い、供物の準備、御願解きなど、段階ごとに意味や目的が込められています。

旧正月の意味とその準備

沖縄における旧正月は、旧暦の正月にあたり、新しい年の始まりを祝う大切な節目です。

この時期には、ご先祖様や家の神々へ感謝し、一年の無事や繁栄を祈る御願が行われます。

準備として、家の掃除や新しい衣類への着替え、ご馳走の用意が行われるほか、神棚や仏壇へ特別な供物をお供えするのも特徴です。

子どもたちはお年玉をもらい、家族団らんで祝う習慣も根強く残っています。

ウガンブトゥチの各段階の詳細

ウガンブトゥチは、いくつかの段階を経て旧正月の準備が整います。

- 煤払い(すすはらい):家の隅々まで掃除をし、一年の汚れを落とします。

- 御願解き(ウガンクトゥチ):神棚や仏壇へ感謝の気持ちを込めてお祈りをします。

- 供物の準備:お餅や魚、野菜、果物など、神様やご先祖様への供物を用意します。

- お正月料理の準備:重箱料理や沖縄ならではのごちそうを作ります。

このような段階を経て、家族は新年を清らかな気持ちで迎えることができます。

沖縄ならではの風習と習慣

沖縄の旧正月準備には、その土地ならではの特徴があります。

たとえば、重箱料理には沖縄特有のラフテーやかまぼこ、昆布巻きなどが並びます。

| 料理名 | 特徴 |

|---|---|

| ラフテー | 豚三枚肉をとろとろに煮込んだ伝統料理 |

| かまぼこ | 祝い事に欠かせない練り物 |

| 昆布巻き | 「よろこぶ」にかけた縁起物 |

また、ヒヌカン(火の神)を拝んだり、ご先祖様の墓に新年の挨拶をすることもあります。

このような風習が、家族や地域の結びつきを深める役割を果たしています。

御願解きの前に行う煤払いとその目的

煤払いは、沖縄では旧暦12月24日前後に行われる大切な年中行事です。

家の中を隅々まで掃除し、古い年の厄や不浄物を清める意味合いがあります。

煤払いによって家をきれいにしたあとに、神棚や仏壇での御願解きに臨むことで、より心新たに新年を迎える準備が整います。

この一連の流れは、心身ともにリフレッシュして良い一年をスタートするためのものです。

旧暦の12月24日の重要性

沖縄では、旧暦12月24日がウガンブトゥチにおける大切な節目となります。

この日はヒヌカン(火の神)が天へ帰るとされる日で、各家庭ではヒヌカンへの感謝のお祈りや供物を捧げます。

また、煤払いを終えた清浄な状態で御願をするのが習わしとなっています。

旧正月までの日々を気持ちよく過ごすために、この日が重要な意味を持っています。

ウガンブトゥチに伴う儀式と拝み方

ウガンブトゥチとは沖縄独自の伝統的な拝みや祈願の儀式であり、家族やご先祖とのつながりを大切にする際に行われます。

儀式には決まった手順やマナーがあり、正しい方法で行うことでご先祖に感謝の気持ちを伝え、家族の健康や繁栄を願います。

ここでは、ウガンブトゥチを実践する際の具体的な拝み方や必要な祭壇、お供え物の準備について紹介します。

具体的な拝みの手順

ウガンブトゥチの拝みは、各家庭や地域で多少異なるものの、一般的な流れはほぼ共通しています。

お供えや線香の準備が整ったら、静かに手を合わせて拝みを始めます。

- まず祭壇の前に座るか立ち、心を落ち着ける

- 線香やろうそくに火を灯す

- お供え物を祭壇に供える

- 手を合わせて、日頃の感謝や家族の無事、繁栄を祈る

- 拝み終えた後は、片付けも丁寧に行う

親族一同で集まる場合は、順番に拝みを行うことが多いです。

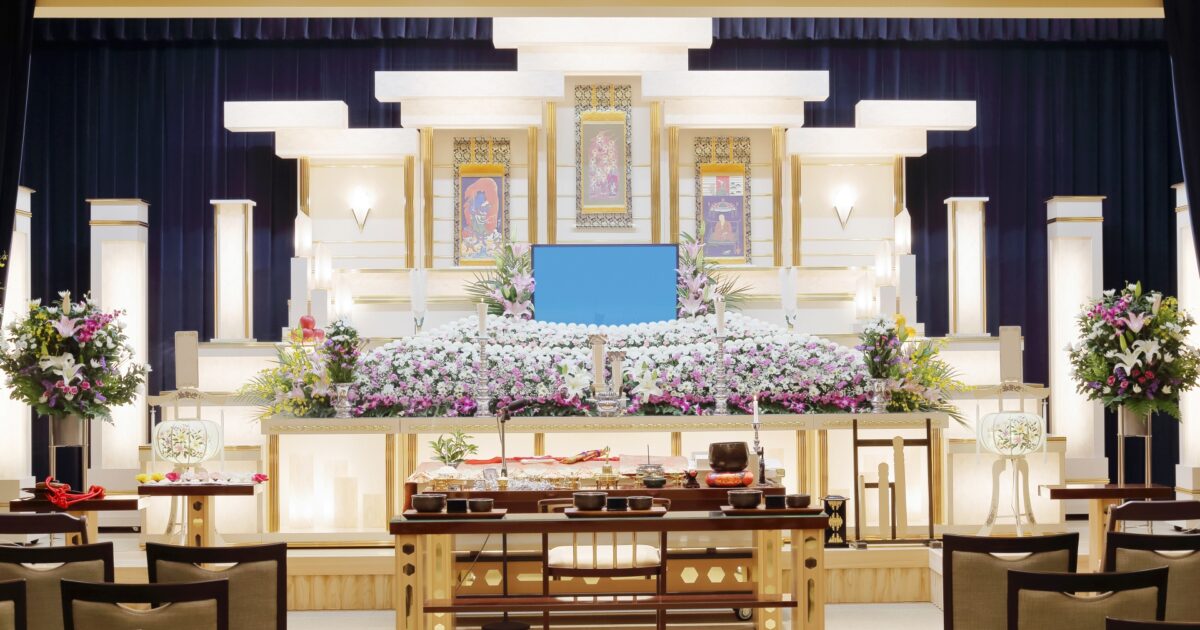

適切な祭壇の準備

ウガンブトゥチの祭壇は、家や仏壇の中に設けることが一般的です。

祭壇の場所をきれいに掃除し、清潔な布や花を飾ります。

さらに、ろうそく立てや線香立てを祭壇に設置し、拝みのためのスペースを十分に確保しておきます。

| 祭壇の要素 | 役割 |

|---|---|

| 布や敷物 | 清潔感を保ち、神聖な場を演出する |

| ろうそく | 灯りによってご先祖の魂を導く |

| 線香立て | 香りで場を清め、ご先祖を招く |

| 供え物 | 感謝や願いを込めるための品 |

正しく準備することで、儀式そのものがより意味深いものとなります。

祈願に必要なお供え物

ウガンブトゥチでは、お供え物を通じてご先祖や神様に感謝を表現します。

定番のお供え物には次のようなものがあります。

- 果物や野菜

- 白飯やお餅

- お茶やお酒

- 塩や水

- 地域の特産品や故人が好んだもの

お供え物はできるだけ新鮮で清潔なものを選び、儀式の後には下げて家族でいただくことがしきたりとなっています。

拝みに込められる祈りと願い

ウガンブトゥチの拝みには、先祖への感謝や家族の健康、商売繁盛、子孫繁栄など様々な願いが込められます。

拝む際には、心からの感謝と敬意をもって言葉や気持ちを伝えることが大切です。

また、自分自身だけでなく、家族や周囲の幸せを祈るのが沖縄の伝統的な考え方です。

定期的なウガンブトゥチの実践は、家族や地域社会との絆を深めてくれます。

お線香の役割と使用法

ウガンブトゥチで使用する線香は、ご先祖の霊を迎え入れ、場を清める大切な役割を持っています。

線香は拝みの始めに火をつけ、香りが祭壇を満たすように供えます。

通常は一本、もしくは家族の人数分の線香を用いるのが一般的です。

火の元に気をつけ、燃え尽きた後にも線香立てを清潔に保つようにしましょう。

香りと煙が心を落ち着け、祈りの時間をより神聖なものにしてくれます。

ウガンブトゥチのお供え物一覧とその意味

ウガンブトゥチでは、祖先や神霊へ感謝の気持ちを伝えるために様々なお供え物が用意されます。

これらのお供え物は、それぞれに意味や願いが込められており、地域や家庭ごとに工夫されています。

伝統行事に欠かせないお供え物を知ることで、ウガンブトゥチの文化や想いにさらに理解が深まります。

日常的なお供え物と特別なもの

ウガンブトゥチで用意されるお供え物は、日常的に行うものと行事や節目にだけ準備する特別なものに分かれます。

日常的なお供え物としては、季節の果物や野菜、お茶、お米などがあげられます。

一方、特別な日には赤飯や重箱料理、地域特有のお菓子、さらにはお酒なども並びます。

- 季節の果物:祖先や神々への感謝と自然の恵みへの祈り

- お茶:落ち着きと清らかさを表す

- 赤飯:お祝いごとや特別な行事に欠かせない存在

- 重箱料理:家族の繁栄や健康を願う強い意味が込められている

- 地域銘菓:土地の恵みを伝える

これらを通じて、日々の生活と特別な場面での気持ちの違いを表現します。

お酒やお米の重要な役割

ウガンブトゥチで特に大事にされるお供え物のひとつが、お酒とお米です。

お酒は神聖なものとされ、神々や祖先が喜ぶと信じられています。

お米は日本の主食であり、生命の源・家族団らん・豊かさの象徴です。

| お供え物 | 意味 |

|---|---|

| お酒 | 神霊への敬意と清めの意味 |

| お米 | 五穀豊穣・家族の絆を伝える |

このように、お酒やお米はウガンブトゥチにおいて欠かせない存在です。

赤飯とその他の食物供え

赤飯はハレの日や大切な節目を表現する特別なお供え物です。

もち米と小豆を使った赤飯は、魔除けや祝い事の意味も含みます。

このほか、餅やうどん、煮物、お吸い物、野菜の煮しめなども良く用いられます。

それぞれの食物供えには、その素材に込められた季節や家族の安泰への願いがあります。

地域によっては魚や肉などを追加する場合もありますが、基本は素朴で心のこもった品です。

紙やシルカビの使い方

紙やシルカビはウガンブトゥチの供え物として独特な存在です。

シルカビは白紙や色付きの紙を幣束や折り紙細工の形にし、祭壇や供物の近くに飾ります。

紙には清めの力や神霊と人をつなぐ橋渡しとしての意味が込められています。

また、場所によっては紙に願い事や家族の名前を書いて、お供え物と一緒に並べる習慣もあります。

このような工夫を通じて、目に見える形で想いを伝えられるのが魅力です。

ウガンブトゥチの精神的意義と現代への影響

ウガンブトゥチは、古来より沖縄の地域社会に深く根付く伝統行事であり、人々の心と暮らしに大きな影響を与えてきました。

その根底にあるのは、自分や家族、さらには地域とのつながりを大切にする精神です。

この精神的意義は、現代社会においても失われることなく受け継がれています。

忙しい毎日を送る現代人にとって、ウガンブトゥチの儀式や行事は心の拠り所となり、自分自身と向き合うきっかけを与えてくれます。

ウガンブトゥチが現代生活にもたらす影響

ウガンブトゥチによってもたらされる精神的な効果は、現代人の生活にとっても大変重要です。

行事の際に家族や親戚が集まることで、絆を深めることができます。

また、自分自身や自然、先人への感謝の気持ちを持つことは、ストレスの軽減や心の安定にも役立っています。

- 家族や親せきとのコミュニケーションが増える

- 地域の歴史や伝統に触れられる

- 精神的なリフレッシュやリセット効果が期待できる

- 年中行事として生活のリズムが整う

このような影響を受けながら、多くの人が生活の中にウガンブトゥチの心を息づかせています。

伝統と現代の融合:ウガンブトゥチの可能性

ウガンブトゥチは伝統行事でありながら、現代社会にもさまざまな形で受け入れられています。

地域によって独自の工夫がなされ、時代に合ったスタイルが生まれています。

| 地域 | 伝統的な形式 | 現代的なアレンジ |

|---|---|---|

| 南部地区 | 屋敷ごとに家族全員で実施 | 家族が少ない場合は近隣と合同開催 |

| 離島 | 村全体で共同祈願 | オンラインで参加する住民も |

今後もウガンブトゥチは、伝統と現代が調和した新しい形で受け継がれていくことでしょう。

地域社会への貢献

ウガンブトゥチは単なる伝統行事にとどまりません。

地域コミュニティの結束を強める役割も果たしています。

行事の運営を通じて世代を超えた交流が生まれ、多様な価値観や知恵が地域に蓄積されていきます。

また、地域外からの訪問者へ独特の文化的体験を提供できるため、観光資源としての役割も見逃せません。

ウガンブトゥチは、今後も地域社会と人々の心をつなぐ大切な絆となっていくでしょう。

ウガンブトゥチを深く理解するために

ここまでウガンブトゥチについてさまざまな側面から見てきましたが、最後に全体を通じて大切なポイントをまとめておきましょう。

ウガンブトゥチはその起源や意味、そして私たちの生活にどのような影響を与えているのかという点で注目を集めています。

この習慣や考え方を知ることで、日本の文化や地域の特色をより深く理解できるようになります。

習わしとしてのウガンブトゥチには、地域とのつながりや人々の思いが反映されています。

これらを意識して学び、身近な機会に実践することで、先人たちの知恵や心を今に受け継ぐことができるでしょう。

ウガンブトゥチは大切な文化財産のひとつです。今後もこの伝統を守り、次の世代へ伝えていくことが大切です。