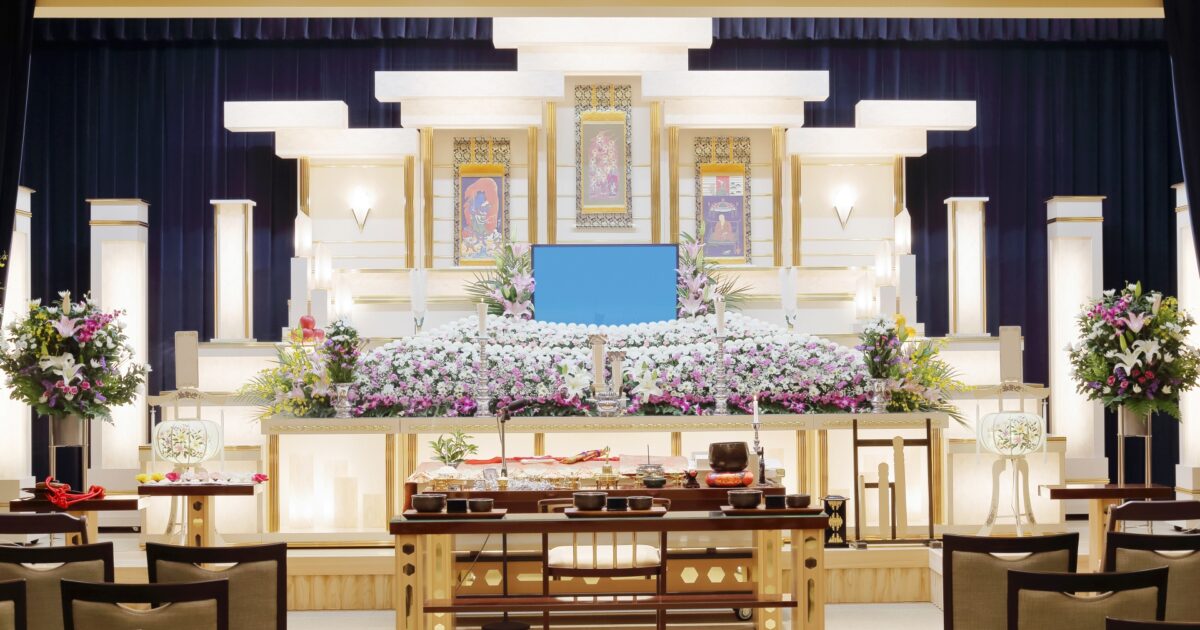

葬式で供えられる花には、故人への尊敬や哀悼の意が込められています。

しかし、その花を持ち帰ることができるのか疑問に思われる方も多いでしょう。

持ち帰れる花の種類や、持ち帰る際のマナーを知ることで、心情的にも手続き的にも安心して対応できるはずです。

今回は「葬式の花 持ち帰り」をテーマに、その意義やマナーを包括的に解説します。

どのように花を家庭内で飾るべきか、または持ち帰りを辞退する場合の方法についても役立つ情報をご提供します。

続きで詳しく知りたい方は、ぜひ本文を読み進めてください。

葬式の花は持ち帰りできるのか

葬式の際に供えられる花は、式典が終わった後に持ち帰ることができる場合があります。

ただし、全ての花が持ち帰り可能というわけではなく、また宗教や地域によってルールが異なることもありますので、相手方への配慮が必要です。

持ち帰り可能な花の種類

一般的に持ち帰り可能な花には、以下のような種類があります。

- お供えの花束やアレンジメント

- 大きな供花の一部(二次使用しやすいサイズにカットされたもの)

- 故人の家族や親族が希望する際の特定の花

ただし、決められた種類だけでなく、式の主催者の意向を尊重し、持ち帰る際には一声かけることが大事です。

持ち帰る花の選び方に不安がある場合は、仏壇にお供えしてはいけないものには何がある?で仏壇に適した花と避けるべきものを確認しておくと安心です。

種類の見極めに迷ったときは、仏壇にお供えしてはいけないものには何があるで避けるべき花や素材のポイントを確認しておくと安心です。

選ぶ際に迷ったら、仏壇にお供えしてはいけないものには何があるで避けるべき花や素材を事前に確認しておくと安心です。

持ち帰る際のマナーとは

葬式で花を持ち帰る際のマナーについて注意を払うことは重要です。

まず、故人の遺族や式の主催者の方針に従うことが基本となります。

| マナー | 説明 |

|---|---|

| 許可を取る | 持ち帰る前に、必ず遺族や主催者に確認を行います。 |

| 配慮あるふるまい | 他の参列者にも配慮し、自分だけが大量に持ち帰らないようにします。 |

| 適切な処理 | 持ち帰った花については、自宅できちんと飾るか処理します。 |

これらのマナーを守ることで、失礼にあたらないよう注意を払いましょう。

当日の振る舞いや記帳の扱いなど、具体的な場面での注意点を知りたい方は、葬儀での代理出席と記帳の方法も合わせてご確認ください。

参列時の振る舞い全般を把握したい場合は、葬式での親族のマナーで親族として注意すべき点が分かりやすくまとめられています。

当日の立ち回りや記帳の扱いなど具体的な実務面が気になる方は、葬儀での代理出席と記帳の方法を参考にしておくと役立ちます。

供花の持ち帰りに関する一般的な見解

供花を持ち帰ることに関しては、意見が分かれることがあります。

多くの場合、供花は故人を偲ぶために用意されたものであり、持ち帰ることができる場合もありますが、状況に応じた配慮が求められます。

一部の方々は、葬式での花はその場で役目を終えるものと考え、持ち帰ることを控えるべきとする見解もあります。

また、宗教的または文化的背景によっても意見は異なるため、事前に確認が推奨されます。

葬式の場という特別な環境での行動は、何よりもまず故人やその家族への敬意を基に考えることが大切です。

供花の扱いや地域差に関する費用面や贈り物のマナーについては、供物料の基本と相場で実務的な情報を整理しています。

持ち帰った葬式の花をどう飾るか

葬式の際に持ち帰る花は、故人を偲び、家の中で心を落ち着ける役割を担います。

家に持ち帰ったこれらの花をどのように飾るかによって、家族全員が穏やかな気持ちになることができます。

ここでは、仏壇や家庭内、墓前での供え方について具体的な方法を紹介します。

仏壇へ飾る方法

仏壇に飾る際には、花の意味や仏教の慣習に注意を払うことが重要です。

まず、花瓶をきれいに洗い、清潔を保ちます。

菊やユリなどの仏花をメインに使用し、香りが強すぎない花を選びます。

長さを揃えて切り、花瓶に挿しやすくしましょう。

水は毎日取り替え、長持ちするよう心がけると良いです。

より丁寧な飾り方や宗派別の注意点を知りたい場合は、仏壇に花を供える意味とその方法で手順やおすすめの花を詳しく解説しています。

宗派ごとの細かな飾り方や手順を確認したいなら、仏壇に花を供える意味とその方法が実践的な手順と合わせて参考になります。

宗派ごとの細かい飾り方や実践的な手順を知りたい場合は、仏壇に花を供える意味とその方法の写真付き解説がわかりやすいです。

家庭内での飾り場所の選び方

家庭内に飾る場合、適切な場所を選ぶことが大切です。

- リビングルーム:家族が集う場所として、リビングルームは花を飾るのに最適です。家族全員が故人を偲ぶことができるでしょう。

- 玄関:玄関に飾ることで毎日家を出入りするたびに故人を思い出すことができます。

- 個人の部屋:故人に特に思い入れがある場合、その人の部屋に花を飾るのも良い方法です。

これらの場所は、空間を華やかにし、穏やかな気持ちをもたらします。

墓前への供え方

墓前に花を供える際には、天候や墓の状態に応じて適切に対処することが重要です。

| 準備する物 | 理由 |

|---|---|

| 花束 | 故人を偲び、平和を祈るため。 |

| 花瓶 | 花を長持ちさせ、きれいに見せるため。 |

| 水 | 花を新鮮に保つために必要です。 |

まず、墓をきれいに掃除し、汚れを落としてから花を供えます。

花瓶に水を入れ、花を美しく配置します。

供えた花は定期的に新しいものに取り替えると良いでしょう。

墓前での供え方やお供え物の扱い方について詳しく知りたい方は、お墓の魂抜きとお供え物の正しい知識を読んで準備に役立ててください。

天候や墓の状態への配慮、供え替えのタイミングなど実務的な注意点については、お墓の魂抜きとお供え物の正しい知識が参考になります。

葬式の花の持ち帰りを辞退したい場合

葬儀の際にお供えする花は、故人への敬意を表すものであり、式後には故人の親族や参列者に分配されることがあります。

しかし、持ち帰りを辞退したい場合もあるでしょう。

そのようなときは、礼儀正しく適切なマナーで辞退することが大切です。

辞退の際のマナーと言葉遣い

葬儀の場では礼儀正しく、慎重な言葉遣いが求められます。

花を持ち帰ることを辞退する際は、相手への配慮を忘れずに、感謝の気持ちを伝えることが重要です。

例えば、「お気遣いありがとうございます。ただ、今回はこちらの都合でお花は遠慮させていただきます」といったように、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

特に、ご遺族には直接お詫びの意を表すと、より良い印象を残すことができます。

- 感謝の気持ちを伝えること

- 丁寧な言葉遣いを心がける

- 辞退する理由を簡潔に伝える

辞退の伝え方やその後の礼儀について具体的な文例を探しているなら、香典返しの渡し方と言葉の選び方が参考になります。

辞退後の対応やお礼の表現例を探している場合は、香典返しの渡し方と言葉の選び方に実用的な文例や注意点が載っています。

辞退のあとのお礼や返礼の扱い方を具体的に知りたいなら、香典返しの渡し方と言葉の選び方に実用的な文例が載っています。

辞退する際に注意すべき点

葬儀では多くの人が参列しており、全員の意向を把握するのは難しいことがあります。

そのため、辞退する際には以下の点に注意が必要です。

まずは、葬儀の主催者やご遺族へ直接お伝えすることを心がけましょう。

仲介者を通じて伝えると、意図がうまく伝わらない場合があります。

| 注意点 | 説明 |

|---|---|

| 直接伝える | ご遺族や主催者に直接辞退の意を伝えることで、配慮を示す。 |

| 理由を簡潔に | あまり詳細な理由を述べず、簡潔に伝える。 |

| 場の雰囲気に配慮 | 葬儀の静かで厳粛な雰囲気を壊さないように、控えめな態度で対応する。 |

また、可能であれば、辞退の意向を事前に伝えておくと、ご遺族も助かることでしょう。

こうしたマナーを守ることで、自分の意図を伝えつつ、相手方にも不快な思いをさせないように心がけましょう。

葬式の花を持ち帰ることの文化的意義

葬式の際に供えられる花には、故人への弔いと追悼の意味が込められています。

こうした花を葬儀後に持ち帰るという習慣がある地域も存在し、その背景には文化的な意味があります。

この行為は、故人の記憶を大切にし、その存在を近くに感じるためのものです。

持ち帰りが奨励される地域文化

一部の地域では、葬儀の後に参列者が持ち帰ることを奨励しています。

ここでは、持ち帰りが奨励される主な地域文化を紹介します。

- 地域によっては、葬儀の花を持ち帰ることで、故人への思いを自宅でも形にして残すことができます。

- その花を家に飾ることで、故人の魂が家庭内で安らぐことができると信じられています。

- また、参列者自身が思い出を拾い上げる意味もあり、家族や親しい友人が率先して花を持ち帰ります。

持ち帰りの風習とその背景

持ち帰りの風習は、地域ごとの宗教的、社会的背景によって異なります。

例えば、日本のある地域では、葬儀の後に花を持ち帰ることで、故人と会話をしているように感じるとされます。

| 地域 | 風習 |

|---|---|

| 北海道 | 故人の好きだった花を持ち帰り、命日ごとに新しい花を供える。 |

| 九州 | 葬儀の花を供えた後、持ち帰り庭などに植えることで、生命の循環を意味する。 |

このように、地域ごとの風習にはそれぞれ深い意味があり、持ち帰ること自体が文化的な行為となっています。

葬式の花を持ち帰りに関するまとめ

葬式において供える花は、故人への追悼の意を込めた重要な儀式の一部です。

そのため、葬儀後に残った花をどうするかは、参列者にとっても関心の高いテーマです。

花を持ち帰ることについては地域や宗教、個人の意向によって様々な見解がありますが、本記事ではその整理を行いました。

葬儀に参列した際に、周りの人々の意見を尊重しつつ、文化や習慣に配慮した行動を取ることが大切です。

葬儀の後も故人を偲びつつ、花を通じてその思いを大切にしていけるよう心がけましょう。