賽の河原の石積みに込められた意味や、その背景に興味を持ったことはありませんか。

「なぜあの場所で石を積むのか」「どんな思いが込められているのか」といった疑問を、多くの方が一度は抱いたことがあるでしょう。

賽の河原の石積みには、単なる風習以上の深い信仰や、心を癒す力が秘められています。

本記事では、その起源や象徴、現代的な意義までを丁寧に紐解き、私たちにとっての賽の河原の石積みの意味を分かりやすく解説していきます。

この伝統的な営みの奥深さを知ることで、あなた自身の心にも新たな気づきが生まれるはずです。

賽の河原の石積みの意味とその重要性

賽の河原の石積みは、日本の伝統的な信仰や民間伝承と深く結びついており、特に亡くなった子どもたちやその家族の心情を表現する行為として知られています。

この風習は、人々に癒しや心の救いをもたらすだけでなく、死者への鎮魂の意味も持っています。

現代でも日本各地の寺院や霊場で見ることができ、石を積むことが亡き人への想いや供養の形になっています。

賽の河原の背景と石積みの由来

賽の河原は、仏教の考えに根ざした死後の世界の一つとされています。

特に幼くして亡くなった子どもたちが、親よりも先にこの世を去った罪や親不孝の報いとして、河原で石を積む苦しい修行を強いられるという伝説があります。

この由来は、江戸時代の仏教説話や民話によって全国に広まりました。

賽の河原の石積みは、亡くなった子どもたちがこの世からあの世へ旅立つ際、無事に成仏できるよう祈願して石を積むという風習に発展しました。

この伝承が持つ宗教的な意味や成仏概念についてさらに知りたい方は、成仏できないとどうなるで伝承と現代の受け止め方を詳しく紹介しています。

賽の河原の石積みが象徴するもの

賽の河原の石積みは様々な象徴的な意味を持っています。

- 亡くなった子どもが成仏するための修行の象徴

- 残された家族の深い愛情と哀悼の印

- この世とあの世をつなぐ架け橋

- 人生の苦しみや困難を乗り越える力

これらの意味から、石を積む行為そのものに癒しや浄化の願いが込められています。

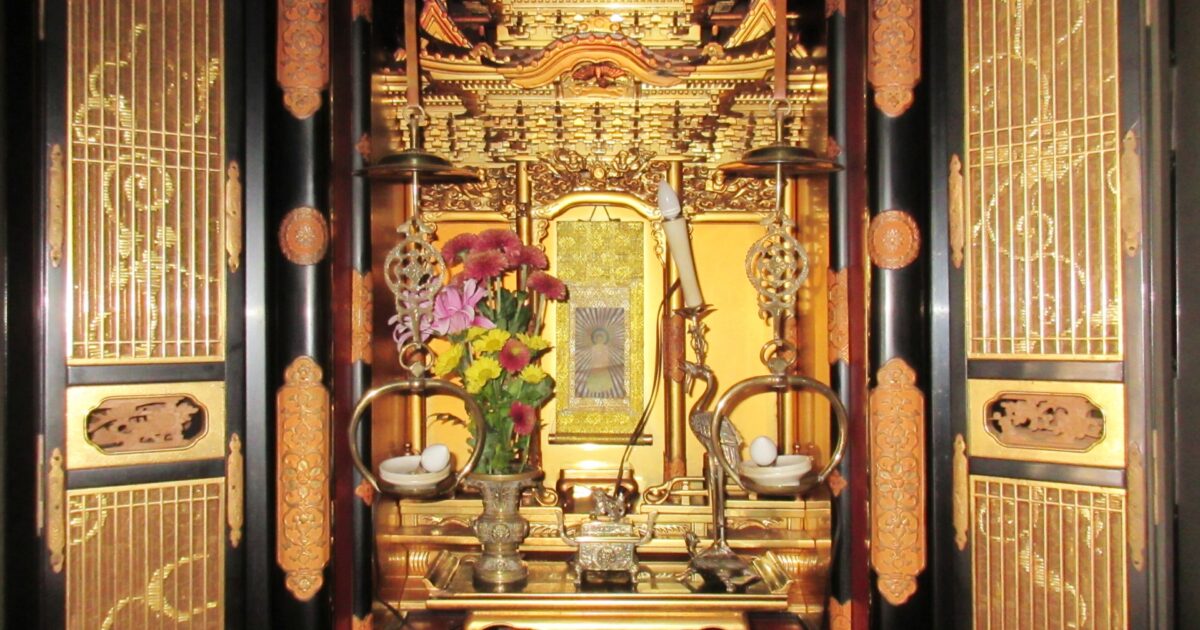

供養の具体的な表現に興味がある場合は、実際の供え方や意味を解説した仏壇に花を供える意味とその方法も参考になるでしょう。

仏教における賽の河原の石積みの解釈

仏教では、賽の河原の石積みは現世での罪や未練を解消し、来世で幸せになれるよう祈る儀式と解釈されます。

特に地蔵菩薩は、賽の河原で石を積む子どもたちを救う存在として広く信仰されています。

| 信仰対象 | 役割や意味 |

|---|---|

| 地蔵菩薩 | 苦しむ子どもたちを守り導く |

| 石積みの塔 | 成仏と供養の祈念 |

石積みは、仏の慈悲によって苦しみが和らぐことを願う心の表れともいえます。

読経や祈りが持つ役割を整理しておくと理解が深まりますので、お経をあげる意味は何の記事で背景と目的を確認してみてください。

賽の河原の石積みの儀式的役割

賽の河原の石積みは葬儀や法要だけでなく、日常的な供養や自発的な祈りの場面でも行われています。

お参りする人々が小さな石を積み重ねることで、亡くなった方への供養や成仏への願いを込めています。

寺院や霊場などでは、石を積む儀式自体が家族や参拝者の心を癒す行為となっています。

このような儀式的な役割は、地域ごとに様々なスタイルや流儀があり、その土地ならではの信仰が息づいています。

法要や納骨といった儀式との関係を具体的に知りたい方は、法事における納骨の流れと費用で手順やマナーを詳しく解説しています。

石積みが持つ精神的な意味合い

石をひとつひとつ積み上げていく行為には、祈りや願いを込めるとともに、自身の心を落ち着かせたり、亡き人へ思いを伝えたりする精神的な意味合いがあります。

石積みの行動は、自分と向き合う時間ともなり、内省や癒しの効果を感じる人も多いです。

また、無事に石が崩れずに積み上がったときの達成感は、自分の祈りが届いた証と捉えられることもあります。

このような精神的な側面が、人々の心の支えとなって、現代でも賽の河原の石積みは大切に受け継がれています。

賽の河原の石積みを巡る伝説と物語

賽の河原の石積みは、日本の民間信仰や伝説の中で深い意味を持つ行為として知られています。

川辺で小さな石をひとつひとつ積み上げる姿は、日本の文化や宗教観に根ざし、悲しみや供養の象徴とされています。

この伝承は子供の魂や死後の世界と密接に関係しており、人々に静かな感動をもたらしています。

関連する日本の神話と伝説

賽の河原は、三途の川のほとりにあるとされ、亡くなった子供たちが石を積む場所として昔から語り継がれてきました。

親より先に亡くなった子供は、親不孝の罪となり、冥土へ送られずに賽の河原で仏に会うことを許されないとされてきました。

子供たちは川原で小石を集めて塔を作ろうとしますが、地蔵菩薩が現れ、積み上げた石塔が鬼によって崩されてしまうとされます。

このとき、地蔵菩薩が子供たちを優しく助けて守り、救済へ導くという物語がよく知られています。

| 登場人物 | 役割 |

|---|---|

| 子供 | 石を積む存在 |

| 鬼 | 石塔を崩す存在 |

| 地蔵菩薩 | 子供を守り救う仏 |

子供と賽の河原の物語

賽の河原の物語は、家族を亡くした人たちの心情とも深く結びついています。

特に小さな子供たちが川原で一生懸命石を積む姿は、親や家族の悲しみを表し、涙を誘います。

また、お地蔵様が子供を救うという話は、人々に安心感や希望を与えるものです。

- 石積みには「亡くなった子供の供養」の意味がある

- 家族や参拝者が賽の河原で石を積む習慣も各地に存在する

- この物語が絵本やお話として伝えられ、今も親しまれている

世界の類似した文化的な物語

賽の河原の石積みと似た伝承や儀式は、世界各地にも存在します。

たとえば、ギリシャ神話のシーシュポスは、永遠に石を山の上に運び続ける罰を受けました。

スコットランドやアイルランドにも「ケアン」と呼ばれる石積みの伝統があります。

どの文化にも、石を積む行為には「祈り」や「弔い」、「通過儀礼」といった深い意味合いが込められています。

賽の河原の石積みの現代的な意義

賽の河原の石積みは、古くから知られている日本独特の風習です。

昔から伝わるこの習わしは、現代においてもさまざまな意味合いで人々の心を支えています。

単なる伝説や迷信としてだけでなく、命や哀しみについて考えるきっかけとなり、現代社会においても新しい価値が見いだされています。

賽の河原の石積みと現代の葬儀

現代の日本の葬儀や供養の場でも、賽の河原の石積みに着目した儀式やイベントが行われています。

例えば、小さなお子さまを亡くしたご遺族が石を積み重ねることで、亡き子へ思いを寄せたり、供養の気持ちを表現したりすることがあります。

- 子どもを思う親の願いを込めた祈り

- 家族や参列者が一緒に手を動かす「共同作業」としての意味

- 個人的な弔いの気持ちをそっと形にできる方法

現代の葬儀では、伝統的な儀式とともに、個人の想いを表現する場面も増えています。

石積みは、そうした多様な葬送スタイルに調和しやすい新しい形のひとつです。

心の癒しとしての石積みの役割

近年では、石積みが「心の癒し」を目的として広く親しまれるようになっています。

自然の中で静かに石を積み上げる行為には、心を落ち着けたり、気持ちを整理したりする効果が期待されています。

また、悩みや悲しみをそっと石に込めることで、精神的なケアにもつながります。

| 石積みを行うシーン | 感じられる効果 |

|---|---|

| 寺院や神社での供養 | 故人を偲ぶ静かな時間を持てる |

| 自然の中で一人で行う | 心のリセットやリラックスにつながる |

| 家族や友人と一緒に | 悲しみや想いを共有できる |

このように、賽の河原の石積みは悲しみを分かち合うだけでなく、自分自身と向き合う大切な時間を与えてくれます。

日々の忙しさやストレスから解放されたいと願う現代人にとって、心の癒しとなる貴重な儀式のひとつです。

悲しみや喪失と向き合う方法について実践的なヒントを得たい場合は、グリーフケアの方法を徹底解説が役に立ちます。

賽の河原と関連する他の信仰や儀式

賽の河原は、亡くなった子どもたちの霊が苦しみながら石積みをするという、日本独自の死生観から生まれた伝承です。

この信仰は全国の多くの地域で語り継がれており、賽の河原と関わりの深い宗教的儀式や他の信仰とも結びついています。

こうした関連性は、地域ごとの供養方法や仏教的な教えにも大きく影響を与えています。

賽の河原との関係性が深い信仰

賽の河原と密接に関係している信仰には、特に「地蔵信仰」が挙げられます。

地蔵菩薩は、子どもたちの守り神として知られており、賽の河原で苦しむ子どもたちを救う存在とされています。

さらに、六道輪廻の思想や、先祖供養・水子供養の文化とも深い繋がりを持っています。

- 地蔵信仰:小さな地蔵像に子どもたちが守られるという安心感があり、多くの賽の河原に地蔵像が祀られています。

- 六道輪廻:現世だけでなく、死後の世界を意識した教えが賽の河原の物語に影響しています。

- 水子供養:流産や早世した子どもの霊を慰める水子供養は、現代でも多くの家庭や寺院で実践されています。

これらの信仰が積み重なることで、賽の河原は日本人の死生観や供養の在り方の象徴となってきました。

| 信仰の種類 | 賽の河原との関係 |

|---|---|

| 地蔵信仰 | 子どもたちが石積みをする際、地蔵菩薩が助けてくれると伝わる |

| 六道輪廻 | 苦しい修行や浄化を経て再生する道の一部とされる |

| 水子供養 | 亡くなった子どもたちの魂を慰める儀式として、賽の河原信仰に組み込まれる |

賽の河原で行われる他の儀式

賽の河原では、亡くなった子どもたちを慰め霊を供養するさまざまな儀式が行われています。

そのなかでも代表的なのが「水子供養」です。

また、地蔵祭りや石積みによる祈願なども行われており、地域によって特徴が見られます。

- 水子供養:お坊さんによる読経や供物を捧げることで、子どもたちの安らぎを祈ります。

- 地蔵祭り:毎年決まった日に地蔵の前で供養をし、地元の人々が集まります。

- 石積み:訪れた人が石を積んで祈ることで、子どもたちに代わって供養を行う習慣もあります。

その他にも、季節ごとや家族ごとに独自の供養が行われることがあります。

| 儀式名 | 主な目的 | 行われる時期・場所 |

|---|---|---|

| 水子供養 | 水子や早世した子どもの魂を慰める | 主に寺院・賽の河原、特定の日付や要望があった時 |

| 地蔵祭り | 地蔵に感謝を捧げ、子どもたちの安寧を祈る | 年に一度、夏場に多く実施される |

| 石積みによる祈願 | 子どもたちの苦しみを和らげる祈りを込めて石を積む | 賽の河原や地蔵堂の周辺、随時 |

このように、賽の河原を中心とした信仰や儀式は今も大切に守られており、家族や地域のつながりも深めています。

賽の河原の石積みの意義に関するまとめ

賽の河原の石積みは、日本の伝統的な信仰のひとつとして、長い年月をかけて人々に受け継がれてきました。

子どもたちの成仏への願いを込めたり、現世での苦しみからの救いを祈る意味合いがあります。

これまで紹介してきた通り、石を積む行為には悲しみや祈りの気持ちだけでなく、家族や周囲の人々が心を寄せ合い、大切な人を思い続ける力が込められています。

賽の河原の石積みを知ることは、日本人の死生観や大切な人への思いやりに改めて気付くきっかけにもなります。

世代を超えて語り継がれるこの風習は、今も私たちの心に静かに寄り添っています。