一周忌に参列する機会がある方や、施主として準備を進める方にとって、どのような持ち物が必要かは重要な関心事です。

特に初めての一周忌の場合、どのような物を持参すれば良いのか、宗教や役割によって持ち物に違いがあるのか悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、一周忌に求められる基本的な持ち物をはじめ、施主や参列者としての準備の違い、宗教や季節に応じた注意点を詳しく解説します。

詳しい知識を持って臨むことで、無用な心配を減らし、故人をしっかりと思い偲ぶことができるでしょう。

順を追って具体的な持ち物のリストやポイントについて見ていきましょう。

一周忌の持ち物について知ろう

一周忌は故人を偲ぶ大切な法要のひとつです。

この法要に参列する際には、持ち物や服装にも気を配る必要があります。

以下では、一周忌に持っていくべき基本的な持ち物や宗教ごとの違いについて詳しく見ていきましょう。

基本的な持ち物

一周忌の法要に参列する際、基本的に持っていくべきものがあります。

まず、香典の用意が必要です。

また、数珠も忘れずに持参しましょう。

服装は喪服が基本ですが、黒を基調とした地味な服装でも問題ありません。

施主と参列者の持ち物の違い

施主と参列者では持ち物に違いがあります。

施主は、法要の進行に必要なものを用意する責任があります。

具体的には、お供え物や引き出物、祭壇の花などが挙げられます。

一方、参列者は香典や数珠を持参します。

特定の役割がある場合は、その用意も怠らないようにしましょう。

施主が当日に準備しておくべき物品をさらに具体的に知りたい方は、葬儀で遺族が用意すべき持ち物を参照すると、チェックリストとして使える項目が見つかります。

宗教による持ち物の違い

宗教によって、一周忌の持ち物は多少異なります。

例えば、仏教では数珠が必須ですが、他の宗教では必要ない場合があります。

以下の表に、主要な宗教ごとの持ち物の違いをまとめました。

| 宗教 | 持ち物 |

|---|---|

| 仏教 | 数珠、香典 |

| キリスト教 | 聖書、賛美歌集 |

| 神道 | 御玉串、白い布 |

香典を用意する際の注意点

香典を用意する際の注意点として、まず金額を考慮する必要があります。

金額は地域の習慣や故人との関係性によって異なります。

また、香典袋は白を基調とし、黒や白黒の水引を用いるのが一般的です。

お札は新札を避け、中に包んでお渡ししましょう。

香典袋の選び方や水引の種類で迷ったら、香典袋の水引と印刷による選び方で実例を交えて解説していますので確認してみてください。

数珠や袱紗の使い方

数珠は仏教徒にとって重要な持ち物です。

手を合わせる際に数珠を両手にかけることで、心を落ち着かせる意味があります。

袱紗は香典を包むための布で、相手に丁寧に香典を渡すために使います。

袱紗に香典を包む際は、折り方にも気を配りましょう。

数珠の扱いに自信がない場合は、数珠の略式を知ろうで初心者向けの使い方や持ち方のコツをわかりやすく紹介しています。

季節・場所に合わせた持ち物の工夫

季節や場所に応じた持ち物の工夫も大切です。

例えば、屋外での法要が行われる場合、雨具や日傘を持参すると良いでしょう。

また、寒い季節には、防寒具を持参することも忘れずに。

以下に、季節ごとの持ち物の例をリストにしました。

- 春・秋:羽織もの、日焼け止め

- 夏:日傘、扇子、水分補給用の飲み物

- 冬:コート、手袋、防寒用のショール

これらの工夫をすることで、快適に法要に参列することができます。

一周忌の持ち物:施主と喪主の場合

一周忌は故人を偲ぶ重要な節目の行事です。施主と喪主としての役割を果たすためには、しっかりと準備を進めることが大切です。ここでは一周忌に必要な持ち物について、具体的な準備方法や選び方を詳しく見ていきます。

遺影や位牌の準備方法

遺影は一周忌の祭壇に飾られる重要な品です。故人のお好きな写真を選び、大きさなどを考慮して適切な額に入れて準備します。

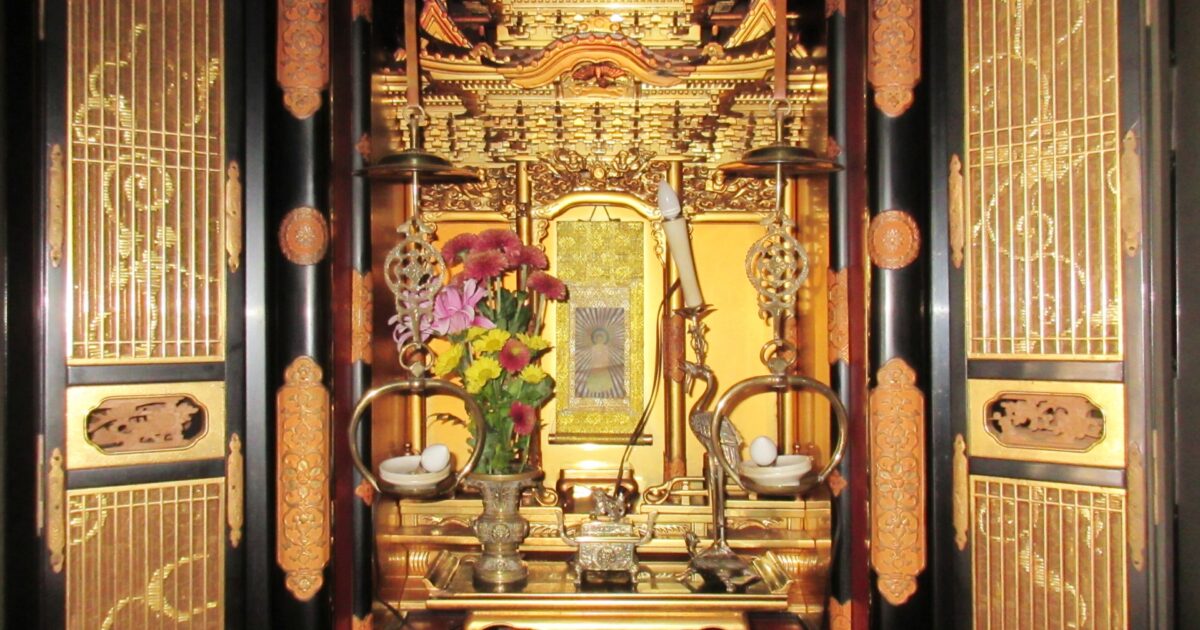

位牌は故人の御霊を祀るためのものです。一周忌の前に新たに準備する場合は、専門の仏具店で選ぶことをお勧めします。

お寺での読経や法要に使われることが多いため、事前にお寺と相談して準備を進めるといいでしょう。

遺影写真の選び方や撮影の依頼先についてもっと知りたい場合は、遺影はどこで撮るべきかの記事が参考になります。写真選びのポイントや事前準備がまとまっています。

お布施や香典の準備方法

お布施は僧侶への謝礼としての意味があります。一般的には封筒に入れ、中袋に金額、小袋に住所や名前を書いて渡します。

香典は参列者が持参するお金で、一般的な相場は数千円から数万円です。

施主として準備する場合は、数に余裕を持たせて受付での対応をスムーズに進めましょう。

お供え物や花の選び方

お供え物は故人の好物や果物を用意します。具体的には以下のものが一般的です。

- 果物(リンゴやバナナなど)

- お菓子(家族が食べられるもの)

- 故人の好みの食べ物

また、花は菊や白い花が主流ですが、故人の好きだった花を選んでも構いません。

花屋でアレンジメントをお願いする際は、穏やかな色合いでまとめてもらうと良いでしょう。

葬儀後の引き出物やお礼の品物

葬儀後の引き出物は、参列者への感謝の印として用意します。お茶やタオルなどが一般的な品物です。

選ぶ際には参列者の年齢や好みに応じて、実用的で喜ばれるものを選ぶとよいでしょう。

また、のし袋には「満中陰志」や「志」といった当て字を用いることが一般的です。

納骨を伴う場合の追加持ち物

納骨を一周忌に合わせる際には、通常の法要とは別に追加で考慮すべき持ち物があります。例えば、以下のようなものが必要です。

| 持ち物 | 備考 |

|---|---|

| 納骨用の器具 | 骨壺や遺灰を入れる袋など |

| 持ち運び用の箱 | 移動の際に使うためのしっかりした箱 |

| スコップ | 納骨地で必要になる可能性あり |

納骨するお墓や寺院と事前にしっかりと相談し、必要な準備が整っていることを確認しておきましょう。

納骨を一周忌に合わせて行う場合は、当日の流れや必要書類を事前に把握しておくと安心です。法事における納骨の流れと費用では、時期の決め方や費用の目安、準備事項まで詳しくまとめています。

一周忌の持ち物:参列者の場合

一周忌は故人を偲び、家族や友人と共に思い出を共有する大切な時間です。参列者として持参すべきものやマナーを知っておくことで、故人とそのご家族への敬意を表すことができます。

香典の金額相場と正しい包み方

一周忌において香典は重要な役割を果たします。金額の相場は地域や関係性によって異なりますが、一般的に友人や知人の場合は3,000円から10,000円程度が目安とされています。

親戚や特に親しい間柄の場合は10,000円から30,000円とすることが多いです。香典は「不祝儀袋」と呼ばれる専用の袋に包みます。不祝儀袋には薄墨で表書きを書くのが通常です。表書きは「御霊前」や「御仏前」などとします。

中袋には金額と氏名を書き、香典を包んで白い封筒に収めます。渡す際には袱紗に包んで持参するのが礼儀です。

数珠や袱紗の携帯の仕方

数珠は仏教の法要において大切なアイテムで、参列者は持参するのが通例です。数珠は手に持つかバッグに入れて持ち運びます。使用時は手元にかけて祈りを捧げます。

- 数珠を手に持ち、使用するときは合掌の際に手元にかけます。

- 使わないときはバッグにしまっておくのが一般的です。

袱紗は香典を包むための布で、香典が汚れたり折れたりしないように保護します。使用方法としては香典を包み、片手で持ちつつ反対側の手で渡します。

服装とバッグ選びのポイント

一周忌の法要では、落ち着いた色合いの服装を選ぶことが重要です。一般的には黒の喪服を着用し、女性の場合はスカートかパンツスタイルを選びます。

アクセサリーは控えめにし、光沢のないパールなどが適しています。男性は黒のスーツに白いシャツを着用し、黒のネクタイを締めます。

バッグ選びにおいては、黒のシンプルなデザインのものが最適です。派手な装飾や色のバッグは避けるようにしましょう。浄(じょう)な場であることを意識し、控えめに装うことが大切です。

一般的なお供え物とは

一周忌の法要において、一般的には以下のようなお供え物を選びます。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 果物 | りんごやぶどう、みかんなどの季節の果物 |

| お菓子 | 落雁や和菓子が一般的 |

| 花 | 白や淡色の花が無難 |

お供え物は故人が生前に好んだものを選ぶと、より心がこもったものになります。ただし、香強い花や食べ物の匂いが強いものは避けるのがマナーです。

一周忌の持ち物のマナーとポイント

一周忌は故人を偲び、親族や友人が集まって思い出を共有する大切な行事です。持ち物のマナーをきちんと守ることで、故人とご遺族に対する敬意を表しましょう。持ち物のポイントは、香典袋、服装、携帯電話のマナーに気を付けることです。

香典袋の書き方と渡し方

香典袋は、表書きに「御仏前」や「御供物料」といった言葉を書きます。中袋に差し出す金額と氏名、住所を記載しましょう。金額は漢数字で記入することが一般的です。例えば「五千円」は「伍仟円」と書きます。

渡す際には、厳粛な場にふさわしい形で丁寧にお渡ししましょう。香典袋は両手で持ち、表書きが相手に見えるように差し出します。このとき、遺族の方に「この度はお悔やみ申し上げます」とひと言添えるのが礼儀です。

準喪服の選び方と注意点

一周忌では、準喪服を着用するのが一般的です。準喪服であれば、男性は黒や濃紺のスーツに白いシャツを合わせます。ネクタイは無地の黒を選びましょう。

女性は控えめなデザインの黒や濃紺のワンピースやアンサンブルが適しています。アクセサリーも、真珠など落ち着いたものを選ぶと良いです。

次の点に注意してください。

- 華やかな服装や派手なアクセサリーは避ける

- 足元は黒い靴、女性はパンプスが望ましい

- 鞄は黒やシンプルなものを選ぶ

携帯電話のマナー

一周忌の場では、携帯電話のマナーも大切です。儀式に集中し、周囲に失礼がないようにしましょう。

携帯電話は以下の点を確認してください。

| マナーモードの設定 | 式の前にマナーモードに設定しましょう。音が出ないようにするのがベストです。 |

|---|---|

| 使用しない | 式や食事の最中に使用するのは控えましょう。大事な連絡がある場合のみ、短く済ませます。 |

| 写真撮影の注意 | 遺族の許可なしに撮影は避けましょう。特に式の最中の撮影は控えてください。 |

一周忌の持ち物の知識を活かそう

一周忌は大切な人を偲ぶ大切な行事です。そして、その際に持参するべきものをしっかりと理解しておくことはマナーのひとつです。

持ち物の中でも特に重要なのが、お供え物、お布施、そして必要に応じて果物や花などです。これらは故人に対する敬意を表すものであり、遺族の方々にも喜ばれることでしょう。

一周忌の際には必ずしも決まりきったものを用意する必要はありませんが、一般的には葬儀の時と同様、黒い服装で、香典やお布施を用意するのが基本とされています。

これらの持ち物を準備することで、一周忌の法要においても心から帰依することができますし、遺族の心をお支えする一助となります。

最後に、一周忌の持ち物についての知識は、事前にしっかりと確認し、準備することをお勧めします。これにより、故人を敬う気持ちと、遺族への気配りを形にすることができるでしょう。