人生における重要な節目である「葬式」と「結婚式」。

一見すると、全く異なる性質を持つこれらの儀式ですが、実はそれぞれの文化や習慣において深い関係性を持っています。

悲しみの中での別れと、新たな人生の門出を祝うことには、どのような歴史的背景や意義があるのでしょうか。

本記事では、葬式と結婚式における文化的な重要性、それぞれのマナーや服装の選び方、さらには喪中における結婚式の扱いについて詳しく探っていきます。

葬式と結婚式が交錯する場面での迷いや疑問を解消し、最適な選択をサポートします。続きをお読みいただき、これらの重要な儀式への理解を深めてください。

葬式と結婚式の関係性について

葬式と結婚式は、人生の重要な節目を象徴する儀式として、多くの文化や宗教において長い歴史を持っています。

それぞれの場面で、家族や友人が集まり、その人の人生における大きな変化を祝福し、あるいは悲しみを分かち合う機会となります。

葬式と結婚式の歴史的背景

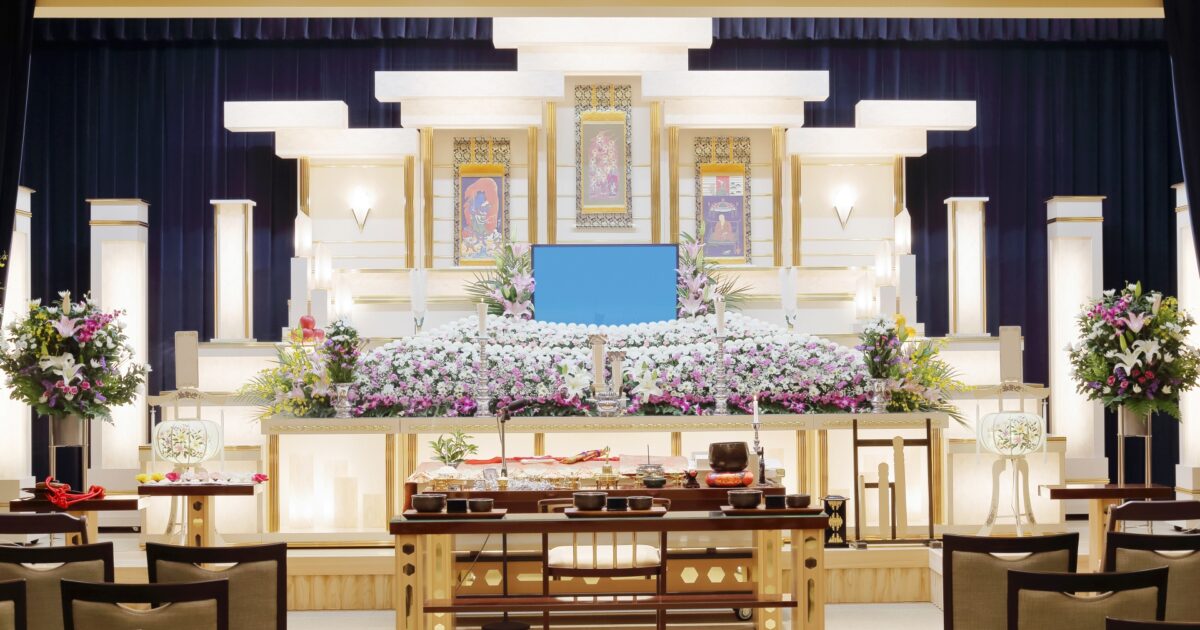

葬式は古代から存在し、死者を敬い、その旅立ちを見送るための儀式です。

古代エジプトではミイラ化が施され、墓には死者のための品々が供えられました。

結婚式もまた、長い歴史を持ち、古代ローマでは結婚契約を結ぶための形式的な儀式が行われました。

これらの儀式は、時代とともに多様な変化を遂げ、人々の価値観や文化に深く根付いています。

こうした歴史的変遷を踏まえて、実際の手順を時系列で確認したい方は、亡くなってから葬儀までの流れで準備から進行までの具体的なポイントを把握できます。

文化における葬式と結婚式の重要性

多くの文化では、葬式と結婚式はコミュニティを形成し、絆を深める重要な役割を果たします。

葬式では、故人の人生を振り返り、家族や友人が心の整理をする場でもあります。

一方、結婚式は新たな家族の誕生を祝う儀式であり、新郎新婦の新しい人生が始まることを意味します。

次に、これらの儀式がどのように文化的に重要であるかを以下に示します。

- 葬式:個人の人生を称え、別れを告げる機会

- 結婚式:二人の結びつきと新しい生活のスタートを祝福

地域や宗教ごとの慣習を踏まえた法要の意味や進め方に興味がある場合は、法要を執り行うための完全ガイドが参考になります。

喪中に結婚式を行うことは可能か?

喪中に結婚式を行うことは、文化や地域、宗教によって異なるのが一般的です。

日本では、喪中は故人を偲び静かに過ごす期間と考えられているため、その間に祝賀行事を控える風習があります。

ただし、現代では個々の価値観が尊重され、柔軟な考え方も広がっています。

| 地域・宗教 | 喪中の慣習 |

|---|---|

| 日本 | しばしば祝賀行事を控える |

| 西洋 | 個人の判断次第で柔軟 |

喪中や忌中の過ごし方で悩んだときは、具体的な対応例やマナーをまとめた忌中の過ごし方を確認すると判断の助けになります。

葬式と結婚式それぞれのマナー

葬式では、敬意を表し、落ち着いた服装を心がけます。

参列者は黒や落ち着いた色の服を着用し、静かに参加することが求められます。

結婚式では、フォーマルな服装が一般的で、参列者は新郎新婦を祝福し、積極的に参加します。

それぞれの儀式に適したマナーを守ることで、場にふさわしい敬意を表すことができます。

参列時の細かな所作や礼儀に不安がある方は、通夜や参列時の振る舞いを詳しく解説した通夜のマナーを徹底解説をチェックしておくと安心です。

葬式と結婚式での服装の選び方

葬式や結婚式に参加するときの服装選びは、それぞれの場の雰囲気や礼儀作法に合ったものを選ぶことが大切です。

これらの場面にふさわしい服装は、参加者全員が心地よく過ごせるための基本的なエチケットと言えるでしょう。

結婚式での適切な礼服と装飾品

結婚式では、まず何よりも新郎新婦の二人を祝福する気持ちが重要です。

服装は華やかさもありつつ、あまり派手すぎないことがポイントです。

- 男性は、スーツやタキシードが一般的です。ネクタイは明るい色を選ぶと良いでしょう。

- 女性は、ドレスが基本です。アクセサリーはシンプルで上品なものを心がけ、過度な露出は避けるようにしましょう。

服装の細部で迷ったときは、小物の選び方を確認しておくと安心です。急な場面でも失礼にならないネクタイの選び方は、コンビニで買える黒ネクタイの完全ガイドが役に立ちます。

葬式にふさわしい喪服の選び方

葬式では、故人への敬意を示すために落ち着いた服装を心がけることが大事です。

黒や紺、灰色などの色味が一般的で、あくまでも控えめなデザインが特徴です。

| 男性 | 女性 |

|---|---|

| 黒のスーツ、白のシャツ、黒のネクタイ | 黒のワンピース、またはアンサンブル |

| 黒の革靴 | 黒のストッキング、黒のシューズ |

装いの準備が整わない場合の対処法を知っておくと当日に慌てません。靴や代替アイテムの選び方については、葬式に適した靴がないときの選び方を一読しておくと便利です。

礼服と略礼服の違い

礼服とは、正式な場面で着用する服装で、結婚式や葬式に代表されます。

一方、略礼服はもう少しカジュアル寄りの服装で、準正式な場面に適しています。

男性の場合、礼服はブラックスーツに黒のネクタイが基本ですが、略礼服はダークスーツでも問題ありません。

女性の場合は、礼服ではドレッシーなワンピースやスーツを選び、略礼服ではフォーマル感を少し控えたデザインにすることが多いです。

TPOに合わせた服装のポイント

TPOとは、「Time(時間)、Place(場所)、Occasion(場面)」の略で、その場に応じた適切な服装を選ぶことを指します。

結婚式や葬式において、TPOをわきまえた服装は、社会の一員としてのマナーを示す大切な要素です。

どちらの場合も、主役や遺族を尊重し、その場の雰囲気に調和する服装選びを心がけましょう。

喪中での結婚式の対応と注意点

喪中の期間は、非常にデリケートな時間です。この時期に結婚式への出席をどうするか、または自分が結婚式を計画している場合はどのように対処すべきか、多くの人が悩むことでしょう。文化や個人の事情によって異なる部分もありますが、一般的に考えられる対応と注意点について解説します。

喪中における結婚式出席の是非

喪中期間中に結婚式に出席することは、一般的には慎むべきとされています。

特に、三親等以内の親族が亡くなった場合は、できるだけ控えるのが一般的です。しかし、友人や仕事関係者の結婚式の場合、その関係性や喪の深さによっては出席を検討することも可能です。

出席する場合は、派手な服装や目立った行動を避け、静かに祝福の気持ちを表すように心掛けましょう。

喪中や忌引きの扱いで迷うことがある場合は、具体的な日数の数え方を押さえておくと判断がしやすくなります。忌引きはいつからカウントするのかで実務的な基準を確認しておくと安心です。

喪中での結婚式を断る際のマナー

出席を控える場合は、早めに新郎新婦に伝えることが大切です。

連絡手段としては、電話や手紙を利用すると丁寧です。特に、電報を用いることも負担をかけずに思いを伝える手段の一つです。

- 電話:直接音声で伝えられるため、気持ちが伝わりやすい。

- 手紙:形式的でありながらも、心のこもったメッセージを伝えられる。

- 電報:手軽でありながら正式な印象を与える。

断る際には、喪中である旨を丁寧に伝え、参加したい気持ちがあるが物理的に難しいといったことを誠意をもって説明しましょう。

断り方や代替の伝え方に悩むときは、実際の対応例が参考になります。通夜に行けないときの対応方法には失礼にならない表現や連絡のタイミングが具体的に示されています。

結婚式を延期するべき場合

自分が結婚式を予定している場合、喪中の発生時には延期を考慮することが検討されます。

| 喪の深さ | 延期の検討目安 |

|---|---|

| 三親等以内の親族 | 延期を強く推奨 |

| それ以外の親族 | 状況に応じて検討 |

| 友人 | 特に問題ない |

祝い事は故人を偲んで行うのが一般的で、悲しみが癒えるまでの期間を持ちたいという気持ちが大切にされます。

ゲストへの連絡方法と注意事項

結婚式を延期またはキャンセルする場合、ゲストへの迅速かつ丁寧な連絡が必要です。まず、状況を説明する際には誠意を持って迅速に行いましょう。

連絡手段としては、電話、メール、もしくは手紙を用いることが一般的です。また、公式ウェブサイトやSNSを運営している場合は、そちらでも情報を発信すると良いでしょう。

連絡文には、延期の理由と新しい日程(もし決まっている場合)を明確に記載することが重要です。そして、ゲストへの感謝の気持ちを忘れずに記すことで、相手に誤解や不満を抱かれないように心を配りましょう。

葬式と結婚式のスケジュール調整

人々の人生における重要な節目である葬式と結婚式が重なってしまうことは、非常に稀でありながら悩ましい問題です。

個々の状況に応じて、両方の行事が持つ感情的価値を考慮し、優先順位をつけることが大切です。

スケジュールの調整には、どちらの行事も尊重しつつ、最善の解決策を見つけることを目指しましょう。

葬式と結婚式の日程が重なった場合

葬式と結婚式の日程が重なる場合、最初に考慮すべきは、どちらの行事が急を要するかです。

一般的に葬式は急に訪れるものであり、延期が困難な場合が多いです。

一方、結婚式は計画的に日程を設定できることが多いです。

そのため、結婚式を延期するか、スケジュールの調整を考えることが一般的です。

- 家族や親しい友人に相談し、助言を求めましょう。

- それぞれの行事の出席予定者の意向を確認します。

- できるだけ多くの人が参加できるよう、最適なスケジュールを模索します。

葬式が先の場合の結婚式の延期方法

葬式が優先される場合、結婚式の延期を検討することが必要となります。

この場合、まずは結婚式場や関係者に連絡を取り、事情を説明することから始めましょう。

結婚式場や関係者とのコミュニケーションを適切に行うことで、柔軟に日程を変更できる可能性があります。

| 項目 | 対応例 |

|---|---|

| 結婚式場 | 日程の空き状況を確認し、新たな日程を予約 |

| 招待状 | 新たな日程を記載して再送 |

| ゲスト | 新しい日程を早急に知らせる |

葬式が後の場合の結婚式の進行

葬式が結婚式の後に控えている場合、結婚式の計画を変えるかどうか考慮する必要があります。

この場合、葬式のために心の準備をする一方で、結婚式を予定通り進行できるよう調整します。

特に、葬式に多くの力を割くことが予想される場合には、結婚式の進行をシンプルにすることで負担を軽減するという選択肢もあります。

式の進行中に気持ちを切り替えるのは簡単ではありませんが、大切な時間を大事にすることが何より大切です。

葬式と結婚式の流れと手順

葬式と結婚式は人生において重要なセレモニーです。

それぞれのイベントには独自の流れと手順があり、参加する際には基本的なマナーや役割を理解しておくことが大切です。

葬式の基本的な流れと手順

葬式の流れには宗教や地域による違いがありますが、一般的な手順は次のようになります。

まず、故人が亡くなった後、遺族は葬儀社を手配します。

次に納棺し、通夜を行います。

通夜は故人との別れの場であり、敬意を表すことが重要です。

その後、告別式を行い、火葬場へ向かいます。

火葬後は初七日法要を行うことが多く、日本の葬式では一般的です。

流れを理解しておくとその後の手続きもスムーズになります。葬儀後に必要な手続きやチェックリストは、葬儀後にやることリストや手続き一覧表で整理しておきましょう。

各工程の詳細を把握しておくと進行や段取りがよりスムーズになります。火葬の当日の流れや注意点を詳しく知りたい方は、火葬の流れを詳しく解説をご覧ください。

結婚式の一般的な流れ

結婚式は新郎新婦の出会いの祝福を目的としたセレモニーです。

一般的には、以下のような流れで進行します。

- 開式の辞

- 新郎新婦の紹介

- 結婚の誓い

- 指輪の交換

- ウエディングケーキ入刀

- 乾杯

- 披露宴への移行

披露宴では、招待客によるスピーチや余興が行われ、祝福のムードが高まります。

両者の準備に必要な手続き

葬式と結婚式の準備にはそれぞれ必要な手続きが存在します。

葬式では、死去届の提出、式場の予約、仏具の手配などが必要です。

| 手続き | 葬式 | 結婚式 |

|---|---|---|

| 公式書類 | 死亡届 | 婚姻届 |

| 式場手配 | 葬儀社の予約 | 結婚式場の予約 |

| そのほか必要品 | 仏具や香典 | ウエディングドレス、招待状 |

結婚式では、婚姻届の提出、式場や衣装の予約、招待状の発送といった手続きがあります。

親族やゲストへの配慮

葬式と結婚式では、親族やゲストへの配慮も大切です。

葬式では、弔問客に対する礼儀や感謝の意を表すことが重要です。

特に、遠方から来る方に対しては、交通手段や宿泊施設の情報提供を行うと良いでしょう。

結婚式では、招待状の送付はもちろん、アレルギーや食事の制限に対する配慮が求められます。

また、披露宴では、ゲストごとの席次表を準備し、スムーズな進行を心がけることが重要です。

葬式と結婚式における心構え

人生の中で、葬式と結婚式は重要な節目の一つです。

これらの場面では、特有の心構えと態度が求められますが、それはどういったものでしょうか。

以下で、それぞれのシーンでの心構えと共通する心得を考えてみましょう。

葬儀で心を込めた祈りを捧げる

葬儀は、故人を偲び、別れを告げる大切な場所です。

まず、参列する際の服装は慎重に選ぶ必要があります。

一般的には黒を基調としたフォーマルな服装が望ましいです。

また、故人や遺族に対する深い敬意を示すことが大切です。

特に、祈りを捧げる際には、自分の心を落ち着け、感謝や祈願の気持ちを忘れずに表現することが重要です。

さらに、遺族への言葉がけには細心の注意を払い、相手の心情を尊重した慰めの言葉を選びましょう。

結婚式での祝福の心を伝える方法

結婚式では、新郎新婦に対するお祝いの気持ちをしっかりと伝えることが大切です。

- 心からの拍手と笑顔で、新たな門出を祝福する。

- スピーチやメッセージを書くときは、二人の幸せを心から願う言葉を選ぶ。

- 贈り物や祝儀は、相手の喜びを考慮したものを選択する。

また、式に参加する際の服装や持ち物も、場に合ったものを選びましょう。

新郎新婦の意向や式のテーマに合わせたスタイルで参加することが、お祝いの気持ちを示す一つの方法です。

両者に共通する心の持ち方

葬儀と結婚式は、一見正反対の性質を持つ行事ですが、共通する心の持ち方があります。

その一つは「思いやり」です。

例えば、葬儀では遺族の悲しみに寄り添い、結婚式では新郎新婦の幸せを祝い、皆でその喜びを共有します。

また、「時間を大切にする」という点も共通しています。

| 行事 | 目的 |

|---|---|

| 葬儀 | 故人への追悼 |

| 結婚式 | 新たな人生の門出を祝福 |

どちらの場でも、その瞬間を大切にし、心から向き合うことが最も重要です。

人生の大切な節目において、真心を込めた行動と思いやりのある態度で参加することが、何よりも大切です。

葬式と結婚式に関するQ&A

人生の中で重要な二つのイベントである葬式と結婚式は、それぞれ異なる意味を持ちますが、時には同じ日に行われることもあります。このような場合、どのように対応するべきか悩む人も多いでしょう。以下に、葬式と結婚式に関するよくある疑問についてお答えします。

葬式と結婚式は同日に行えるか?

葬式と結婚式が同日に重なることは珍しいですが、絶対に避けられない場合もあります。このような場合、その日のスケジュールを慎重に計画し、どちらにも失礼がないように心掛けることが大切です。

まず、時間が重ならないように調整することが重要です。通常、葬式は午前中や早めの時間に行われることが多いので、結婚式を午後や夕方に設定することが考えられます。

また、服装にも注意が必要です。できれば、葬式用と結婚式用の服を別々に用意し、着替える時間を確保することが望ましいです。ただし、時間がない場合は、落ち着いた色合いのフォーマルな服装を選ぶことで両方に対応することも可能です。

葬儀参加後に結婚式に行く際の注意点

葬儀に参加した後で結婚式に出席する際には、いくつかの注意点に気を付ける必要があります。

- 時間配分をしっかりと計画し、移動時間や準備時間を考慮すること。

- 服装を葬儀のものから結婚式仕様に変えるため、簡単に着替えができる場所を事前に確認しておくこと。

- 葬儀から式場へ移動する際、気持ちを切り替えるための時間を確保すること。たとえば、少し静かなカフェで休憩を取ることなどが役立ちます。

これらのポイントを抑えておけば、葬儀後に結婚式に出席する際もスムーズに対応できるでしょう。

一度葬式を経験した後の結婚式への心構え

葬式を経験した後、結婚式に出席する場合、心の切り替えが大切です。次のような点に気を付けることで、心配事を減らし、結婚式を楽しむことができます。

| 心構え | 詳細 |

|---|---|

| 感情を整理する | 葬儀で感じた悲しみや思い出をしっかりと受け止め、心の中で区切りをつけることが大切です。 |

| 祝福の気持ちで臨む | 結婚式は幸せなイベントです。新郎新婦の幸せを心から祝福する気持ちを持ちましょう。 |

| ポジティブな姿勢 | ポジティブな気持ちをキープすることで、周囲にもその良いエネルギーが伝わります。 |

このような心構えを持ち、二つの異なるイベントにしっかりと向き合うことが、人生におけるより充実した経験につながるでしょう。

葬式と結婚式に関する総括

これまで、葬式と結婚式のさまざまな側面について考察を重ねてきました。特に、どちらも人生の重要な儀式として社会生活において大きな役割を果たしていることがわかります。

葬式については、故人を送り出すという意味だけでなく、遺された人々が感謝や別れを表現する場でもあります。文化や宗教によって異なる葬儀の形式や慣習がありますが、共通して残るのは故人への敬意と愛情です。

一方、結婚式は新たな人生の始まりを祝福する場で、二人の絆を公式に認める大切な行事です。華やかな式典や家族や友人との温かいつながりの中で、多くの人々が新たな人生の門出を祝います。

これらの儀式は、個人にとってもコミュニティ全体にとっても、重要な意味を持ちます。葬式は人生の終わりを、結婚式は新たなスタートを象徴していますが、どちらも人と人とをつなぐ大切な機会です。

これにより、人々の人生における重要な転機を迎えるにあたり、心の支えとなる伝統や儀式の存在が、いかに大切であるかを改めて思い起こすことができます。人生の節目を彩るこれらの儀式は、深い意味を持ちながら世代を超えて受け継がれていくことでしょう。