大切な人との別れを迎えたとき、喪主と施主の決め方は多くの方が直面する悩みの一つです。

誰が喪主を務めるべきか、施主として経済的な責任を担うのは誰が最適か、親族間での話し合いや故人の意志をどのように反映するか、頭を悩ませる場面が少なくありません。

本記事では、喪主と施主の選定基準から、両者を兼任する際のポイント、円滑な葬儀運営に向けた具体的なアドバイスを提供します。

喪主と施主の適切な決め方を知り、心静かに葬儀を進行する方法を探ってみませんか。

喪主と施主の決め方とその基準について

葬儀を執り行うにあたり、喪主と施主をどのように決めるかは大切なポイントです。

喪主と施主は、故人を送り出す役割や経済的な側面で重要な位置を占めます。

ここでは、それぞれの役割に基づいた決定基準について考えてみましょう。

喪主の決定における基準と優先順位

喪主は故人の代理として葬儀を執り行う重要な役割を担います。

一般的に、配偶者、長男、次いで長女といった親族の順序で喪主が選ばれることが多いです。

また、故人との親密さや生前の希望を考慮することも重要です。

特に、家族構成が複雑な場合や親族が多い場合には、喪主の決定は慎重に行う必要があります。

決定プロセスの参考として、葬儀社の選び方にある事前準備や相談のポイントを確認しておくと判断が進めやすくなります。

喪主を誰にするか迷ったときの参列範囲や親族の役割分担も関わってきますので、呼ぶべき親族の範囲や連絡の目安をまとめた葬式の出席はどこまでの親族を呼ぶも併せて確認しておくと判断がしやすくなります。

施主の選定基準と経済的要素の重視

施主は、葬儀にかかる費用を負担する役割があります。

そのため、経済的な余裕や財務管理能力が求められることが多いです。

施主を選ぶ際には以下の点を考慮するとよいでしょう。

- 経済的な負担能力

- 故人との親密さ

- 他の親族との調整能力

これらの観点から、適切な人物を選定することが円滑な葬儀の実施に繋がります。

費用負担に関する実例と注意点は、葬儀費用でケンカになる5つのケースで具体的にまとめられていますので、トラブル防止に役立ちます。

施主に経済的負担を求める場合の手続きや注意点を具体的に知りたい場合は、親の葬式代を親の貯金から支払う方法にまとめられた実務上のポイントを確認しておくと安心です。

喪主と施主を兼任する場合の考慮点

時には喪主と施主を同一人物が兼任することがあります。

この場合、両方の責任を果たすには準備と調整が不可欠です。

兼任する場合、どのような点に注意を払うべきかを確認しておくと良いでしょう。

| 考慮点 | 注意点 |

|---|---|

| スケジュール管理 | 葬儀の各段取りをしっかりと把握する |

| コミュニケーション | 親族や関係者との意思疎通を大切にする |

| 経済的プランニング | 葬儀費用の見積もりと資金確保 |

兼任時の役割分担やサポートの実例を知りたい方は、葬儀の手伝いをする際の役割とマナーも合わせて確認しておくと安心です。

兼任で手が回らない場面が出てくるなら、周囲にどう補助を頼むか具体的に決めておくと楽になります。実践的な役割分担や手伝い方は、葬儀の手伝いをする際の役割とマナーが参考になります。

名実ともに喪主と施主が同一であるケース

家族の中には、名実ともに喪主と施主を担うケースがあります。

このような場合、家族や親族からの信頼とサポートを得ることが多く、スムーズに葬儀が進行しやすいです。

ただし、過度な負担がかからないようにその他の家族や葬儀社とも連携することが大切です。

遺言や故人の希望を尊重する決め方

故人が生前に遺言を残している場合や、葬儀に関する希望を表明していることがあります。

そのような場合、遺言や希望を最大限に尊重し、それに基づいて喪主や施主を決めることが効果的です。

遺言が法的に有効ではない場合でも、故人の意志を反映させることは、残された人々にとって大切なことです。

親族間の相談で調整する方法

喪主や施主の選定について親族間で意見が分かれることもあります。

その際は、全員が納得できる形を目指して、話し合いを進めることが重要です。

円滑なコミュニケーションと折衝を重ねることで、最もふさわしい人物が決定され、葬儀の成功に繋がります。

話し合いの流れやその後の手続きが気になる場合は、葬儀後にやることリストや手続き一覧表を参照すると、次に取るべき行動が明確になります。

親族どうしで費用や分担でもめそうな場合は、よくあるトラブル事例とその回避策をまとめた葬儀費用でケンカになる5つのケースを目を通しておくと、話し合いがスムーズになります。

喪主の役割と重要なタスク

喪主は亡くなった方の最も親しい家族や親族が務めることが一般的です。

葬儀全体の責任者として、スムーズな進行のために多くのタスクをこなす必要があります。

葬儀の計画や調整、参列者対応、故人を敬う準備など、喪主の役割は多岐にわたります。

各方面への連絡と訃報の通知方法

訃報を通知する場合、親しい親族や友人に電話で直接連絡するのが一般的です。

連絡する際には、故人の名前、死亡日時、葬儀の詳細を明確に伝えることが重要です。

さらに、地域の新聞やオンラインプラットフォームを利用して、広く情報を発信することも検討できます。

- 電話連絡:最も重要な親族や友人に直接話す。

- メールあるいはメッセージ:スケジュールを明確にして、家族や知人に送付。

- 新聞・オンライン:一般向けに訃報を掲載し、参列についての案内を行う。

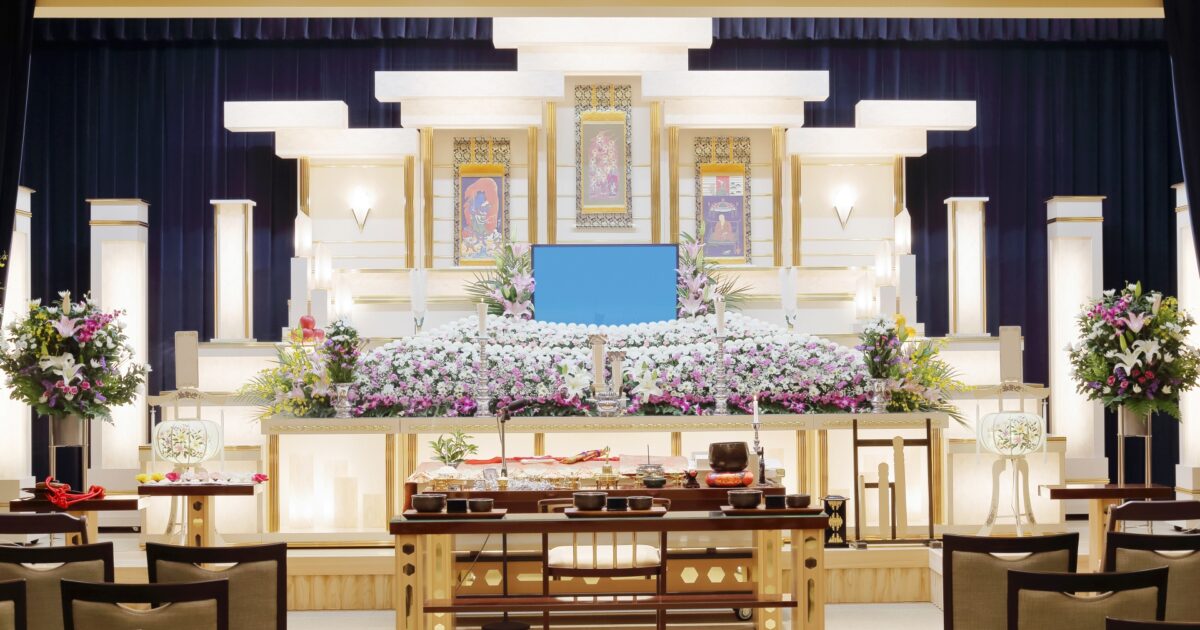

葬儀社や宗教者との調整と打ち合わせ

葬儀社は葬儀の全体的なプランニングをサポートしてくれる頼もしい存在です。

葬儀社との打ち合わせでは、プラン、会場、予算など具体的な内容を確認し、最適なプランを選びます。

また、宗教者との調整も必要です。

| 調整内容 | 担当者 | 備考 |

|---|---|---|

| 葬儀プラン選定 | 葬儀社 | 開催日時や場所を決定 |

| 宗教儀式の手配 | 宗教者 | 宗教に則った儀式を準備 |

葬儀当日の運営と参列者への挨拶対応

当日は、喪主として参列者への挨拶や感謝の意を表すことが求められます。

参列者に感謝の気持ちを伝えることで、故人の思い出を共有し、皆とのつながりを感じる機会を作ります。

葬儀の進行状況を把握し、滞りなく進むように確認します。

故人の遺影や供養の準備

故人の遺影は、葬儀の際に重要な役割を果たします。

故人の印象がよく現れている写真を選ぶことが大切です。

供養の準備も、故人を偲ぶための大切な時間となります。

宗教や地域の風習に応じた供養の細かな準備も、喪主の役割の一つです。

これらの準備を通じて、故人の思い出を大切に守りつつ、心の平安を得ることができます。

遺影選びに悩んだら、遺影はどこで撮るべきかで写真の選び方や依頼先のポイントを詳しく解説しています。

遺影の写真選びに悩む方は、どの写真がふさわしいかや撮影依頼のポイントを分かりやすく解説した遺影とはを確認すると、選定の基準が明確になります。

施主の役割と責任範囲

施主は、葬儀の全体を統括し、責任を持って進める立場にあります。

葬儀の準備や進行において重要な役割を果たし、さまざまな場面での決定を下す必要があります。

葬儀費用の管理と予算内訳の確認

施主は、葬儀にかかる費用の全体的な管理を行います。

予算を設定し、どの程度の費用をかけるかを決める責任があります。

具体的には、葬儀社との契約内容を確認し、費用内訳を把握した上で、その支出が適当であるかを評価します。

また、費用が予算を超えないように調整することも重要な役割です。

- 葬儀会場の費用

- 祭壇や装飾にかかる費用

- 飲食や返礼品の費用

- その他、必要な雑費

これらの項目について、事前にしっかりと確認し、葬儀費用を管理することが求められます。

葬儀進行のサポートと喪主の補助

施主は、葬儀全体の進行をサポートし、スムーズに行われるように手配します。

喪主が挨拶や儀式を行う際の補助をすることも含まれます。

ここで、施主は冷静に状況を把握し、必要であればスタッフや参列者との連携を取ります。

また、葬儀の各セクションが予定通り進むよう監督する責任があります。

| 役割 | 具体的な責任 |

|---|---|

| スタッフとの調整 | 葬儀前の詳細な打ち合わせ |

| 参列者への対応 | 招待状の送付と人数把握 |

| 緊急時の対応 | 予期せぬ問題への迅速な対処 |

葬儀内容の決定と執行の監督

施主は、葬儀の基本的なコンセプトを決定します。

故人の遺志や家族の意見を考慮しつつ、どのような葬儀にするかを決めます。

葬儀の日程や場所、形式、宗教的儀式の有無など、様々な要素を検討し決定します。

決定した内容が適切に執行されるよう監督することも施主の重要な役目となります。

葬儀の成功は、施主のリーダーシップと細部にわたる管理にかかっているといえるでしょう。

喪主と施主の兼任とその利点

喪主と施主を兼任することには多くの利点があります。一般的に、喪主は亡くなった方の家族として葬儀の顔となり、参列者に挨拶をする役割を担います。一方、施主は葬儀自体の費用を負担し、運営面を管理する責任者です。

これらの役割を一人で兼任することで、葬儀の準備や運営を一元管理することが可能になります。この結果、意思決定の迅速化や、葬儀全体の統一性を図ることができます。また、家族や関係者とのコミュニケーションもスムーズになり、葬儀がより円滑に進むことが期待されます。

兼任のメリットと注意点

喪主と施主を兼任することで得られる最も大きなメリットは、葬儀全体の流れを一貫して管理できることです。これにより、葬儀の進行がスムーズになり、無駄な混乱を避けることができます。

一方で、役割の兼任には注意が必要です。同時に複数の役割を果たすことで、精神的にも肉体的にも負担がかかる可能性があります。特に多くの人が集まる場では、細かい配慮が必要となるため、事前に十分な準備を行うことが重要です。

- 事前に信頼できるサポート体制を整える

- 役割分担を明確にし、周囲とコミュニケーションを密に取る

- スケジュール管理を徹底し、予測される問題に備える

役割の重複による葬儀運営の効率化

喪主と施主の役割を一人で担うことにより、葬儀運営の効率化を図ることができます。特に、意思決定のスピードアップ、コミュニケーションの一元化、コスト管理の統制などが挙げられます。

これを効果的に行うためには、事前準備と計画が不可欠です。例えば、葬儀社との打ち合わせでは、下記のような点を確認しておくと良いでしょう。

| 項目 | 確認事項 |

|---|---|

| 式場の選定 | 収容人数、設備、アクセス |

| 参列者対応 | 案内状の作成、席次の確認 |

| 儀式内容 | 宗派に応じた式次第の設定 |

これらの点をしっかりと抑え、適宜サポートを受けることで、二役の重責をバランスよく果たすことができるでしょう。

喪主・施主に求められる適切なマナーと服装

喪主や施主は、故人を偲ぶ葬儀の場で重要な役割を果たします。

参列者にとっても心のよりどころとなるため、適切なふるまいと服装が求められます。

ここでは、喪主や施主が心得ておくべきマナーと服装の基本について説明します。

礼儀を重んじた挨拶と参列者への対応

葬儀において喪主・施主は、参列者に対する挨拶を大切にすべきです。

故人の思いを伝えるために、落ち着いた口調で感謝の意を述べましょう。

参列者への対応には、以下のポイントが大切です。

- 温かく丁寧な言葉でのお迎えとお見送り

- 感謝の気持ちを込めたお礼の言葉

- 質問や相談に対しての親切な対応

このように、丁寧で思いやりのある対応を心がけることで、参列者に感謝の気持ちをしっかりと伝えることができます。

葬儀に相応しい服装とお布施の準備

葬儀においては、喪服を着用することが基本です。

男性はブラックスーツに白いワイシャツ、そして黒のネクタイを着用します。

女性は、丈が長めの黒のワンピースやスーツを選択し、派手なアクセサリーは避けるべきです。

靴は黒で揃え、バッグや小物も落ち着いたデザインを選びましょう。

| アイテム | 推奨スタイル |

|---|---|

| 男性スーツ | ブラック、ワイシャツは白 |

| 女性服装 | 黒のワンピースまたはスーツ |

| 靴 | 黒色 |

お布施の準備も、葬儀での重要な事柄の一つです。

お布施の金額は地域や宗派により異なるため、事前に確認して準備をしておきましょう。

金額については、わからない場合は僧侶や葬儀社に相談するのが望ましいです。

喪主と施主 決め方を理解して円滑な葬儀運営を目指す

葬儀の運営は多くの人々にとって大変な負担になり得ます。

その際、喪主と施主の役割を明確にすることがスムーズな葬儀運営の鍵となります。

喪主は故人の最も近しい親族が務めることが多く、葬儀全体の進行を監督します。

一方、施主は実際に葬儀の費用を負担し、具体的な手配を行う役割を持つことが一般的です。

これらの役割分担を事前に理解しておくことは、悲しみの中でも滞りなく葬儀を進めるために有効です。

各家庭の状況や関係性によって喪主と施主の選定は変わりますが、家族や関係者と話し合いを重ねることで、互いに納得のいく形にすることが重要です。