身近な人の旅立ちに直面する時、縦結び死装束について疑問や戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか。

なぜ死装束に縦結びが施されるのか、その深い意味や歴史、地域や宗教による違いは意外と知られていません。

この記事では、縦結び死装束に込められた思想や習わしをわかりやすく紐解き、現代におけるあり方まで丁寧にご紹介します。

基本からマナー、現在の多様な選択肢まで、この一記事でまるごと理解できる内容になっています。

大切な人を偲ぶ心や日本文化への理解を深めたい方は、ぜひ本文を読み進めてみてください。

縦結びの死装束が持つ意味

死装束に使われる縦結びには、特別な意味と深い信仰心が込められています。

日本の伝統的な葬送儀礼では、これまで生きていた普段の生活とは異なる「逆さごと」が重要とされてきました。

その象徴のひとつが、普段の横結びとは異なる縦結びによって死者をあの世へ送り出すという風習です。

この習慣は、故人を悼み、その魂の安らかな旅立ちを願う思いが反映されています。

なぜ死装束は縦結びであるのか

死装束に縦結びが用いられるのは「逆さごと」という死者だけの特別な作法と結びついています。

生と死、日常と非日常を区別するために、あえて普段と違う結び方をします。

生きている時は横結びで生活用品や帯を締めますが、お亡くなりになった方には縦結びを用いることで、あの世への旅立ちや区別を意味します。

この背景をより広く理解したい方は、白装束とは何かで白装束と死装束の違いや歴史的な成り立ちを詳しくまとめています。

縦結びが象徴する逆さごとの思想

日本の葬儀文化には「逆さごと」という独自の考え方が根付いています。

これは、あの世とこの世を区別するため、日常とは逆のことをする信仰です。

- 着物を左右逆に着る

- 畳の敷き方を変える

- 帯や紐を縦結びにする

これらはいずれも故人が生きた世界から離れ、別の世界へと旅立つことを象徴しています。

逆さごとや民間信仰の類似例について知りたい場合は、賽の河原の石積みの意味とその由来の記事も参考になります。

縦結びとこの世とあの世の境界

縦結びは単なる結び方の違いだけでなく、この世とあの世の境界を明確に示す役割もあります。

日常的な横結びが「今ある世界」のしるしであるのに対し、縦結びはあの世へ旅立つ「別れ」と「新たな始まり」の象徴です。

| 結び方 | 使われる場面 | 象徴する意味 |

|---|---|---|

| 横結び | 日常生活 | 現世・普段の暮らし |

| 縦結び | 死装束 | あの世・旅立ち |

この区別が、ご遺族や参列者へも死を現実として受け止める場となっています。

境界概念と成仏に関する考え方を深めたい方は、成仏できないとどうなるで現代の捉え方やよくある疑問に触れています。

縦結びの由来と歴史的背景

縦結びの起源は定かではありませんが、古くから日本各地の葬送儀礼で見られる風習です。

平安時代の文献にも「逆さごと」に関する記述があることから、千年以上も続く伝統であると考えられます。

時代を経ても、縦結びは死者への敬意や慎み深さを示す象徴的な作法として受け継がれてきました。

起源や古文献に残る記述の具体例をさらに知りたい場合は、白装束とは何かで白装束と死装束の違いや歴史的な成り立ちを詳しく解説しています。

縦結びにまつわる地域的な違い

日本全国で見られる風習ですが、縦結びに対する考え方や意味合いには地域ごとの違いがあります。

都市部では形式的になっている場合もあれば、地方では古来のやり方を丁寧に守る家庭もあります。

たとえば、地域によっては死装束の結び目だけでなく、着物の重ね方や小物の使い方まで細かく決められていることもあります。

また近年は簡素化が進み、葬儀社任せになることも少なくありませんが、大切に守り続けることで伝統や家族の絆を再認識する機会にもなっています。

地域差や家庭ごとの扱いを具体的に把握したい方は、自由葬の費用や香典はで近年の実例や注意点を確認できます。

死装束の構成要素と装具の種類

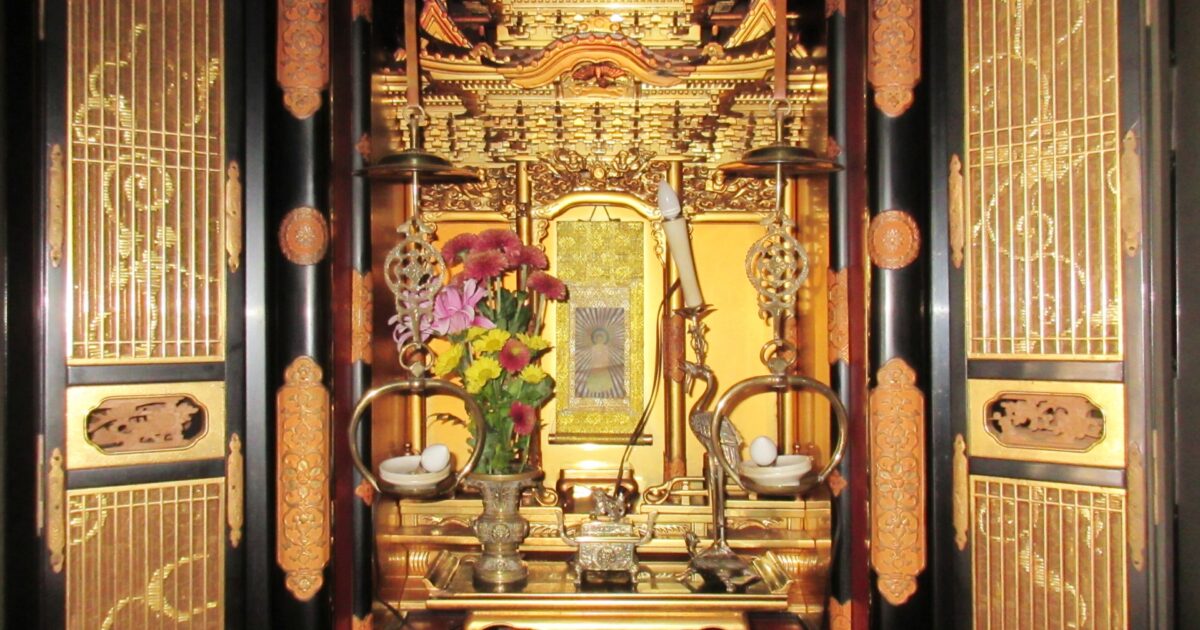

死装束は故人を見送る際に身につける特別な装いで、日本の伝統的な葬送文化に深く根付いています。

宗教や地域によって細かな違いはありますが、一般的には白色を基調とし、装具や小物まで一定の形式が決まっています。

死装束のひとつひとつの意味を知ることで、故人への思いやりや供養の心をより深く感じることができます。

経帷子(きょうかたびら)の特徴

経帷子は死装束を代表する白装束の一種で、故人の身体に直接着せる衣服です。

多くの場合、晒と呼ばれる白く無地の布地を用い、無駄な飾りは一切ありません。

「経」という名前は、仏教の経文にあやかり、極楽浄土への旅立ちが無事であるよう祈りが込められています。

前で合わせ、襟元は一般的な和服とは逆に右前とされることが特徴です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 色 | 白色 |

| 素材 | 晒や木綿など |

| 特徴 | 無地・右前合わせ |

| 由来 | 極楽浄土への旅装束 |

経帷子を含む白装束全体の意味や成り立ちを参照するなら、白装束とは何かで歴史的背景を詳しく整理しています。

死装束に含まれるその他の装具

死装束には経帷子のほかにもさまざまな装具が含まれます。

これらの装具ひとつひとつに、それぞれの意味や役割が込められています。

- 手甲・脚絆(てっこう・きゃはん):旅先での安全祈願として遺体の手足に巻きます。

- 笠や杖:浄土への旅路で困らないように持たせます。

- 草履:無事に極楽へと辿り着けるよう足に履かせます。

- 頭陀袋(ずだぶくろ):お金やお供物、小物を入れるための袋です。

- 念珠:仏様に手を合わせるために持たせます。

それぞれが故人の旅路を安全で安らかなものにする願いの表れです。

副葬品や納棺時に用いる小物の選び方まで実務的に確認したい方は、納棺の儀とは何かや手順・副葬品の選び方まで徹底解説が参考になります。

死装束に縦結びが施される理由

死装束の紐や帯は、意図的に「縦結び」で結ばれるのが通例です。

縦結びは日常生活ではあまり用いられず、逆に「横結び」が一般的です。

縦結びを施す理由は、この世の日常的な習慣と区別するためとされています。

特別な結び方である縦結びを用いることで、死者がこの世とあの世を隔てて新たな旅立ちをすることを象徴します。

また、縦結びは解けやすい特徴があり、死者があの世で束縛されることなく自由に成仏できるよう願いを込めています。

こうした意味合いから、死装束の全ての結び目において縦結びが使われています。

縦結び死装束の着せ方とポイント

死装束を正しく着せることは、故人を敬い、旅立ちを見送る大切な儀式の一つです。

その中で「縦結び」と呼ばれる独特な帯の結び方や、襟を「左前」にする作法には、故人をあの世へ送り出すための意味が込められています。

ここでは、縦結び死装束の着付けの基本や注意点を見ていきましょう。

左前に襟を合わせる理由

死装束で襟を左前に合わせるのは、日本独自の習慣です。

生きている人が和服を着るときは「右前」(右側が外)、亡くなった方には「左前」(左側が外)で襟を合わせます。

このようにする理由は、生者と死者を区別するためです。

左前は、死後の世界へ旅立つ方のための特別な着方であり、故人を敬う気持ちが込められています。

間違えて生きている人が左前で着ると縁起が良くないとされるため、注意しましょう。

| 着方 | 対象 |

|---|---|

| 右前 | 生者 |

| 左前 | 死者 |

実際の着せ方や手順を知りたい方は、写真つきでわかりやすく解説した亡くなった人の着物の着せ方を徹底解説をご覧ください。

縦結びの具体的な結び方

縦結びは、死装束の帯を結ぶ際に用いられる特別な方法です。

日常で使う「蝶結び」は横向きになりますが、縦結びは帯が縦方向(上下)になるように結びます。

故人がこの世を離れてあの世へ行くという意味合いが込められています。

- 帯を身体に一周させたら、左右の端を持ちます。

- 通常なら上から下、または下から上へ交差させるところを、同じ方向で二回交差させるのがポイントです。

- 端を持ったまま、もう一度同じ方向に巻いて結び目を作ります。

- 結び目が正面から見て上下に向かっているかチェックしましょう。

慣れない場合は、紐やリボンで練習してから実際の帯で挑戦するとよいでしょう。

この縦結びは他の場面では使わない特別な結び方なので、間違えないように気を付けてください。

帯の結び方を納棺や着付け全体の流れの中で確認したい場合は、納棺の儀とは何かや手順・副葬品の選び方まで徹底解説が実務的で役立ちます。

実際の着付け手順や写真つきの解説を見ながら練習したい場合は、亡くなった人の着物の着せ方を徹底解説で段取りを確認すると分かりやすいです。

宗教・宗派による縦結び死装束の違い

日本では亡くなった方に着せる死装束の結び方や様式は、宗教や宗派によって異なります。

縦結びと呼ばれる結び方は、日常的な蝶結びや横結びとは異なり、特有の意味合いを持っています。

各宗教・宗派での縦結びの死装束について見ていきましょう。

仏教における縦結び死装束の意義

日本で最も多い仏教の葬儀では、死装束は「経帷子(きょうかたびら)」と呼ばれる白装束が一般的です。

この経帷子の帯や紐は、縦結びで結ばれることがしきたりとなっています。

縦結びには「あの世への旅立ち」を意味する特別な意図が込められており、日常生活で用いられる結び方(横結び)と区別されています。

縦結びを選ぶことで、日常とは異なる「死」と「非日常」の世界を明確に分ける意味があります。

主な理由は以下の通りです。

- 死後の世界への旅路であることを示すため

- 現世と区別するためのしきたり

- 仏様に導かれる準備のため

仏教的な死後観や成仏の考え方について掘り下げたい場合は、成仏できないとどうなるの記事が参考になります。

神道の死装束での縦結びの取り扱い

神道では、死は「穢れ」と捉えられており、亡くなられた方には清らかな白装束を着せます。

この際の装束や帯の結び方には流派ごとの差があるものの、仏式のように縦結びを厳密に守るケースは少なくなっています。

一部の神道系の家では、昔ながらの習慣にならい、帯を縦結びにすることもありますが、これに決まりは無いとされています。

現代では、死装束の紐の結び方については自由な傾向が強まっています。

下記の表で主な違いをまとめました。

| 宗派 | 結び方の決まり |

|---|---|

| 仏教 | 縦結びが一般的 |

| 神道 | 結び方は自由または家の習慣による |

神道の慣習や喪中・忌中に関する扱いを確認するなら、神棚封じの正しいやり方と意味を読んでおくと理解が深まります。

キリスト教式の死装束と縦結び

キリスト教の葬儀では、死装束という概念がほとんどありません。

多くの場合、故人が生前好んだ洋服やドレス、もしくはスーツが選ばれます。

従って、装束の帯や紐を縦結びにするという習慣自体が存在しません。

キリスト教では魂の永遠や神に帰ることが重視されるため、死に対するしきたりも日本的な仏教・神道とは大きく異なります。

無宗教における自由な死装束選択

近年増えている無宗教葬などでは、死装束に特別なこだわりがない場合が多いです。

亡くなった方や家族の意向によって、自由に衣服を選ぶことができます。

このため、伝統的な縦結びにこだわらないケースも多く、ご本人らしさを大切にした服装や結び方が選ばれています。

無宗教葬における死装束選びの特徴は以下のようになります。

- 自由な服装選択ができる

- 伝統的なしきたりに縛られない

- 家族や本人の希望を優先できる

和装にこだわらない選び方や費用感、実例を知りたい方は、自由葬の費用や香典はで現代的な選択肢や注意点を確認できます。

縦結び死装束の現代的な解釈

縦結び死装束は、故人の旅立ちを意味する大切な装いとして古くから伝わっています。

しかし、現代社会ではライフスタイルや価値観の多様化により、伝統的な死装束だけでなく、現代的なアプローチも求められるようになっています。

故人や遺族の意向を重んじつつ、伝統と新しさの調和を図る工夫が広がっています。

伝統的慣習との折衷案としての現代的選択肢

近年では、伝統の持つ意味や儀式性を尊重しながらも、本人や家族らしいお見送りができるようにさまざまな選択肢が生まれています。

例えば、死装束の素材や色味は、昔ながらの白一色だけでなく、淡い色や柔らかな質感の生地が選ばれることも増えました。

また、和装の形式を残しつつも装飾やアレンジを加えることで、オリジナリティを出す家庭もあります。

- 伝統的な着付けを守りつつ素材だけを変える

- 家族の希望に合わせて装飾をプラスする

- 和装・洋装を組み合わせたアレンジ

- 着付け儀式と写真撮影をセットにする

このように、形式だけを重視するのではなく、遺族の心に寄り添った死装束への工夫が広がっています。

縦結びとエンディングドレスの融合

一方で、伝統的な死装束の縦結びと、近年人気を集めるエンディングドレスの融合も注目されています。

エンディングドレスとは、洋装の美しさや華やかさを取り入れた現代的な死装束のことです。

和装と洋装を混在させる際、縦結びの伝統をどう活かすかがポイントとなります。

| 装いの種類 | 縦結びの取り入れ方 | 印象 |

|---|---|---|

| 和装 | 腰紐や帯を縦結びにする | 伝統を大切にした厳かな演出 |

| エンディングドレス | ドレスのリボンや飾りを縦結びにする | モダンで個性あるお別れ |

| 和洋折衷 | 和の小物とドレスを組み合わせて縦結びを採用 | 調和の取れた優しい雰囲気 |

このように、縦結びの持つ意味を残しつつエンディングドレスの自由なデザインを掛け合わせることで、故人らしさを表現した新しい死装束の形が生まれています。

和洋折衷の方針を家族で整理する際は、事前に希望を書き留めておくと後悔が少なくなります。参考としてエンディングノート若い人向けを活用してみてください。

和洋折衷や家族の希望を整理する際に書き残すべき項目が知りたい方は、エンディングノート若い人向けを活用して要望をまとめておくと安心です。

縦結び死装束の文化と精神を理解する

縦結び死装束は、日本の葬儀や仏教行事において、大切な意味を持つ伝統的な装いです。

死者への敬意や、霊界へ送り出すための特別な様式として、古くから受け継がれてきました。

この死装束の特徴は、着物の合わせ方や帯の結び方が生者とは逆にされている点です。

なかでも、帯や紐を「縦結び」にする習わしは、現世と来世を分ける区切りや、故人が再び現世に戻らないようにするための意味が込められています。

また、こうしたしきたりには、故人の新たな旅立ちを見守る家族や地域の人々の心が表れています。

日本文化の中では、表面だけでなく、その裏側に込められた思いや精神性が重要視されています。

縦結び死装束も単なる儀式的な装いではなく、敬意や祈り、そして亡くなった方への深い愛情が形になったものです。

そのため、時代が変わっても人々の心に根付いた伝統であり続けています。